中国画创作中关于“笔墨”的认识

摘要:今人识习中国画,多究心于“笔墨”。中国画的特殊性从一定程度上来说是由其材料决定的,好似一个地域的文化形成必定受其地理环境因素的影响,因此,在中国传统绘画上提到“笔墨”及其运用的方法是必然的。在画论语录中,对于“笔墨”二字所代表的意义要辨析清楚。古人除了讨论“笔墨”的运用方法外,还常以“笔墨”来代指绘画这门艺术。对于绘画艺术而言,其表达结果是由多因素合力构成的,把“笔墨”简单地视为中国画之根本追求,实际上并不利于中国绘画的发展。如今,我们应当跳出“笔墨”这一非根本性的因素影响,从不同的视角理解和创作中国画,这种观念的转变对于中国画的延续发展无疑是极其重要的。

关键词:笔墨;中国画;意在笔先

一、“笔墨”说法的溯源

古人谈及“笔墨”含义大致有两种:其一是借“笔墨”代指我们今天所说的中国画;其二是单独抽象出来的用笔和用墨的表现。我们常说的“书画用笔同法”“运墨五色具”“入木三分”“力透纸背”“石如飞白木如籀”“五笔七墨”等说法都是对用笔、用墨方法上的具体讨论。今论画常将二者含义混淆,因而会对“笔墨”的价值做出误解。“笔墨”的本质是工具和材料,单纯讲用笔、用墨的方法便是技巧。先辈们在讲求“笔墨”韵味时,是有一个前提的,“画家当以运夫墨,非墨运也,操夫笔,非笔操也。”相对于“笔墨”效果而言,古人更关注的是控制“笔墨”的精神力量。

在中国画中,用笔理论的提出要早于用墨。南齐时期,谢赫“六法论”中“骨法用笔”之说,对中国画的理论和实践发展影响较大。唐人张彦远论“六法”时认为,古人作画“尚骨气”,以气韵求画,“骨气形似,皆本归乎用笔,故工画者多善书”,但他并没有将用笔作为中国画的根本要素去做解释,而是根据当时绘画的客观条件进行了客观的阐释。毕竟毛笔是中国画的使用工具,能熟悉且灵活运用笔墨工具材料是作画的重要条件。唐以前多以勾勒染色之法作画。据传水墨渲澹始于王维,他认为,画道之中水墨为上。清人张式则解释说,后人将王维此句之意误会成“水墨为上品,着色为下品”,而王维只是认为以水墨作画,更能尽自然之性、成造化之功。在绘画中强调用墨也很重要的还有五代时期的荆浩,其曰:“吴生有笔无墨,项容有墨无笔。”宋元时期文人画的流行又进一步升华了“笔墨”在中国画创作中的表现,越来越多的观者于“笔墨”中观人品、见性情、知境界。由史可见,“笔墨”并重是自唐代开始逐渐成为中国画之主流的。然而,我们若只是从“笔墨”角度去品评中国画的内涵,那么该怎样欣赏先秦时期的帛画?又该如何看待秦汉时期的墓室壁画?在魏晋时期没有明确“笔墨”概念的时代,“六朝三杰”顾恺之、陆探微、张僧繇作品的魅力又在哪里?敦煌壁画在审美角度是否就失去了价值?可见,用“笔墨”单一观看视角去品读中国画还是片面的。

二、画论中“笔墨”

从很多画论中看出,古人是重视使用“笔墨”的方法技巧及其趣味的,但未将其置于中国画之根本地位。如此多关于“笔墨”的提及,是因为“笔墨”本就是我们所使用的工具材料。在很多当代画家眼中,“笔墨”同构图、对比等形式美原则一样,乃技巧方法的一种表现。可在古人心目中,“笔墨”是一种更高级的形式美,它不像黄金比例有个明确标准,而是变幻莫测的。画家对不同的“笔墨”运用方式和面貌有着不同的形容,甚至是为其命名,如“锥画沙”“屋漏痕”等。但优秀的画家总能突破固有的见识,表达出不同感受的“笔墨”韵味。

前文说到“笔墨”并重始于唐代,就是说唐代以前中国画“墨”的表现并没有受到普遍的重视。魏晋时期,“顾陆张吴”用笔皆妙:顾恺之之迹,紧劲连绵、循环超乎、调格逸易、风趋电疾、意在笔先、画尽意在,所以全神气也,张彦远评价其画之高妙在于“意”;陆探微精利润媚、新奇妙绝,张僧繇一点一画别是一巧,吴道玄笔迹磊落。张彦远在论述“顾陆张吴”时强调“用笔”的作用,但在其文中还补充道:“意在笔先,画尽意在。”这八个字包含着对作画认识的顺序问题。如今只知道用笔的重要,而不知为何重要,如东施效颦,“效颦者徒劳捧心,代斫者必伤其手。”在谢赫的“六法论”中,骨法用笔只是其一,还以气韵当先。

书画用笔同法,这是几乎所有中国画创作者都认同的观点。“石如飞白木如籀,写竹还须八法通”,赵孟頫对书与画之间的关系进行了解释。谢赫“六法论”中有“骨法用笔”一说,对“骨法用笔”的解释,不同学者亦有不同的看法。近代部分中国画家还有“想要画好中国画,必须要写好书法”的见解,张彦远的“善画者亦善书”便是对这种看法的理论支撑。对于此论述需要了解的是,古人和今人情况有所不同,古人写字绘画的工具材料都是毛笔,今人平时书写则多用硬笔。对于当代人来说,毛笔不是常用工具,因此我们在学习中国画时会想到通过书法的练习,但古人没有这个问题。注意张彦远所说的“善画者多善书”,并非“善书者多善画”,如果我们认真理解,其文大意应是:古人绘画好,书法也就好,书法写得好可能是因为善于绘画,这可能更符合张彦远的原意。对于我们而言,书法的练习在更大程度上能够帮助我们更好地熟悉使用材料。

书法艺术在发展中亦有各种体例,各书体之下还有不同的风格表现。如在汉隶中,有名者曹全碑,秀逸多姿,结体匀称;张迁碑字体方硬,棱角分明;乙瑛碑笔画骨肉匀适,雄伟肃穆;魏碑字體前承汉隶,后启唐楷,也是一碑一奇。至于我们熟知的历代书法大家,可以说是一家一面貌、一人一风格。书法用笔在古人的实践中也没有固定之规,何况绘画。在颜鲁公《祭侄文稿》的线条中、涂抹处,我们看到的是悲痛的情绪,没有办法在这作品前做美的分析。如果谁还论其线条美丑,章法、结体什么形式,似乎就不近人情了,作品中涌动的情感才是打动我们的力量。书法练习可以让我们体会用笔的变化,熟悉所使用的工具材料。当然,在形式美感上,书法与绘画有共通的地方,在书法创作中,其章法、结体、用笔、用墨等尽显个人感受。书法艺术中有多种形式的书体、风格的变化,楷隶行草篆各有独特美感。书法线条的背后也是情意在驱动,笔法上并无绝对的标准。当下部分中国画创作者并没有把“笔墨”对于中国画的价值作出正确的判断,因此当下的中国画艺术跳跃在“笔墨”的两端,一边是传统,一边是当代。当代绘画艺术中出现了实验水墨、抽象水墨、观念水墨等创作方式,那么这种极端抽象化、概念化的水墨实验是否更具传统中国画精神呢?答案显然是否定的。在传统中国画的继承者那里,这些大胆的尝试反而是丢失了中国画内涵的。殊不知,这些当代水墨极其抽象的表现,也正是与一味以“笔墨”观看中国画的创作者在观念上的契合。

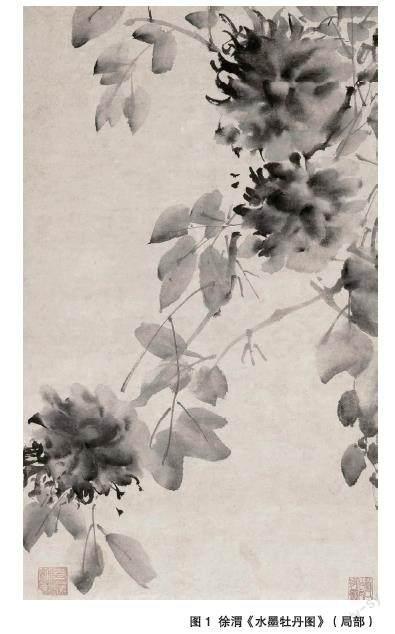

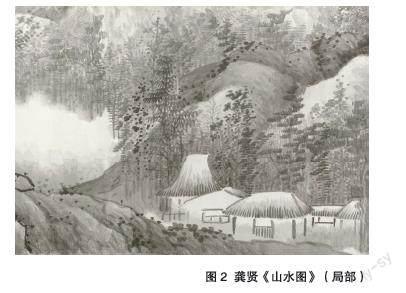

从更高的视角去看,“笔墨”也是绘画的载体,是在创作者意志下呈现出的结果。笔墨可粗服乱头,可清秀婉丽,可放纵恣肆,亦可天真稚拙。我们看徐渭水墨的淋漓、洒脱、不羁(图1),龚贤水墨的朴拙、恬淡(图2),二者同为水墨,但风格表现大相径庭。对二人的欣赏如单纯用“笔墨”一个角度去评价,我们无法找到“笔墨”的标准,让我们受其感动的反而是“笔墨”背后的力量。能够被公认为中国画大师的,是无法用一个“笔墨”的标准去评价的,书与画天生自有一人执掌一人之事,近现代名家齐白石、黄宾虹、潘天寿、李可染等都是水墨作画,可画趣不尽相同,这是因为在“笔墨”的背后有着更为重要的因素在支撑。

三、在“意”不在笔

古代画家对中国画的包容是超出很多当代画家的理解范畴的。

张彦远较早地阐述了其对用笔的见解,他说道:“骨气形似,皆本于立意,而归乎用笔。”往往我们会在其意思中侧重于“笔”,其实“意”才是根本,这是认知顺序上的错误。我们今天更多重视的是“笔墨”所呈现出的结果,而对于导致结果的原因却极少提及。在张彦远看来,这原因是“意”。有了“意”,在绘画中我们便无需强求“笔墨”,“笔墨”的传达一定是自然的,也就是说它是在情意的驱动下自然生发的。张彦远在讲“墨”时同样提到了“意”,他是这样表述的:“运墨而五色具,谓之得意。意在五色,则物象乖矣。”这句话道出了我们今天学习、认识、欣赏中国画应明确的一个根本问题,那就是顺序问题。在笔、墨、意这三者中,“意”是主导,在学习过程中追求的顺序出现错误,其作品面貌必是矜情作态、虚张声势的。我们今天教画、识画习惯从“笔墨”的技巧、效果的层面讲起,这并不是一个学习中国画的正确方法。“笔墨”没有对与错,是追求的顺序错了,容易停留在对中国画表面的认识。情意到了,“笔墨”自来,这对于“笔墨”的追求应如王国维心中的人生境界一般,“蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处”,是一种后知后觉的得到。

石涛的“一画论”亦是崇尚“笔墨论”者的实践依据,实际上他看待绘画的高度是完全不在我们今人所强调的“笔墨”这一层面的,误解多在“此一画收尽鸿蒙之外,即亿万万笔墨,未有不始于此而终于此,惟听人之握取之耳”这一句,此句含义即借“笔墨”单纯代指当时的绘画。而今读者易误解为中国画之表现必须诉诸用笔、用墨,将这里的“笔墨”看成“笔墨”技巧和“笔墨”效果。石涛在其论述中明确讲道:“画受墨,墨受笔,笔受腕,腕受心。”把“笔墨”的运用最后归因在“心”上。对于认识与经历的关系,石涛说:“受与识,先受而后识也。识然后受,非受也。”“受”即心受、体会的意思;“识”分两个层面:一是表面的认识,二是深层的了解。“笔墨”这种高级形式美的呈现,定是要“先受而后识”的。石涛同样是在讨论一个识习中国画的顺序问题。

“笔墨”到底如何而来,是我们更应思考清楚的问题,否则“笔墨”只能沦为一种技巧。 清人方薰在其《山静居画论》中的表述,对这一问题亦有启发,他认为,“作一画,墨之浓、淡、干、湿无不备,笔之正、反、虚、实、旁见、侧出无不到,却是随手拈来者,便是功夫到境。”“浓淡干湿、正反虚实”是“笔墨”呈现出的结果,这“随手”拈来的“笔墨”需作者天资、学历、胸襟操纵而成,并不是刻意的。天资、学历、胸襟,每人各不相同,其“笔墨”面貌也不尽相同,石涛所言“墨非蒙养不灵,笔非生活不神”可谓一语破的。石涛看得极其透彻,“笔墨”的表达依靠作者的生活经验及感悟,这是我们在实践中常常忽略的问题。今论画、赏画、学画,以“笔墨”趣味为焦点,这是在实践中国画顺序上的错误。

前人对待中国画艺术的思考,是超出当下很多中国画实践者理解的。道、意、韵、神、情等这些抽象的精神层面的理念,更能代表他们对绘画认知的高度,如张璪的“外师造化,中得心源”、谢赫“六法论”的气韵当先、石涛“一画论”的“立一画之法者,盖以无法生有法,以有法贯众法也”、齐白石的“凡苦言中锋使笔者,实无才气之流也”“造化天工熟写真,死拘皴法失形神”等名言。清代画家张式著《画谭》,五千余言,阐述笔墨之妙,其文最后如此说道:“初以古人为师,后以造物为师……古人岂斤斤笔墨之间者哉!”前人在探究笔墨运用的同时,并没过度评判“笔墨”的价值。仔细品读他们对于绘画的论述,就会发现他们的思考高度是我们现在很多画者难以企及的。

在關于中国画的论述中,我们要明白,“笔墨”是绕不开的话题,但我们不能执着于笔墨技巧的表达。“笔墨”是工具、是材料、是表现结果,不是传统中国画追求的目的。吴冠中先生提出“笔墨等于零”的说法,我们若从如何创作一幅“中国画”的想法转变去思考如何创作一幅“画”,我们可能就能够更好地理解吴冠中先生的意思了。古人所谓“使笔不为笔使、用墨不为墨用”,这应是当下画家们所应当具备的基本认知。

参考文献:

[1]张彦远.历代名画记[M].郑州:中州古籍出版社,2016.

[2]石涛.石涛画语录[M].南京:江苏美术出版社,2007.

[3]蔡慧蘋.中国书法[M].上海:上海人民美术出版社,2004.

作者简介:

张龙(1994—),男,汉族,辽宁沈阳人。沈阳大学美术学院在读硕士研究生,美术学专业,研究方向:中国画创作与理论研究。