从负荷量化到损伤预防:课次主观疲劳法在运动实践中的应用与拓展

刘冬华,卢 兰,缪 律

(上海交通大学,上海 200240)

量化运动负荷是科学训练的重要前提。教练员准确把控运动负荷不仅能对运动员形成适宜的训练刺激,而且能避免出现过度训练,降低运动损伤的概率。常用的负荷量化方法包括物理学、生理学和心理学方法[1]。物理学方法的硬件配置高且人力成本昂贵,生理学方法的技术操作严苛且易造成创伤,以主观疲劳法(Rating of perceived exertion,RPE)为代表的心理学方法使用便捷,但结果易受训练课结束部分强度干扰[2]。在此情形下,课次主观疲劳法(Session rating of perceived exertion,sRPE)的应用实现了负荷量化的高效化、便捷化和无创化。随着实践领域对课次主观疲劳法应用的拓展,相关成果为运动损伤预防和训练计划调整提供了新思路。本研究在回顾课次主观疲劳法起源和发展的基础上,简述该方法的信度、效度和应用拓展,以期为教练员和科研人员使用这一方法提供参考。

1 课次主观疲劳法的起源与发展

运动负荷包括外部负荷和内部负荷。量化外部负荷的方法以人工视频分析技术、自动轨迹追踪技术和全球定位系统为主,虽然上述方法能通过跑量、活动时间和动作次数计算负荷量,亦能通过速度和加速度计算负荷强度,但人工视频分析技术时效性低,自动轨迹追踪技术的便捷度差,全球定位技术耗材昂贵。量化内部负荷的方法以摄氧量检测、血乳酸采集、心率监控等生理学方法和主观疲劳等级、训练冲量等心理学方法为主,虽然摄氧量检测的信效度高,但其使用环境集中在非正式比赛,且血乳酸采集易造成创伤,心率监控信号传递不稳,训练冲量在便捷度和时效性方面也不理想。上述方法在操作性、时效性、准确性和有无创伤等方面都有不均衡表现。以主观疲劳法为代表的心理学量化方法凭借其便捷和无创的优势,得到实践领域的青睐。20 世纪60 年代就有研究报道主观疲劳法在体育运动中的应用。进入20 世纪70 年代,学界就主观感觉与骨骼肌运动、心肺反应之间的联系展开了持续讨论[3]。有学者[4]提出,主观疲劳是中枢神经系统整合外周器官不同刺激后形成的感受,主观疲劳也被理解成人体从事运动锻炼或体力活动的自感努力程度。随着探究的深入,对主观疲劳法的质疑逐渐增多,大致可分为以下3 点:一是适用人群,无论是0~10 级RPE 还是6~20 级RPE,设计初衷都是为普通人群服务,而在运动员群体中使用时存在误差[5];二是使用时间,人体运动过程中(≥30 min)的整体疲劳程度往往集中在运动结束前3~5 min,并非主观疲劳法推荐的运动结束后即刻[6];三是年龄范围,主观疲劳法更适合量化普通成年人的运动负荷,其他人群主观疲劳等级与生理学指标的相关度较低[4]。在生物学、物理学和心理学(RPE)方法均有局限的情况下,运动生理学家Carl Foster[7]提出的课次主观疲劳法拓展了运动负荷量化的思路。

2 课次主观疲劳法使用概述

课次主观疲劳等级由0~10 构成,包括11 个等级。不同等级对应不同的主观疲劳描述,代表人体完成不同负荷训练课的努力程度,随着努力程度升高,疲劳等级也随之升高。虽然课次主观疲劳与主观疲劳均有11 个等级,但2套量表在疲劳描述上存在差异。Foster 用“Easy”和“Hard”取代了“Light”和“Strong”,以贴近训练后的自感程度。一堂训练课后等级0、1、2、3、4、5、7 和10 分别对应的主观疲劳描述为“休息”、“极其轻松”、“轻松”、“适中”、“有点吃力”、“吃力”、“非常吃力”和“精疲力竭”。虽然等级6 和8 无对应的疲劳描述,但作为前后级之间的过渡,疲劳程度介于两级之间,在实际运用时需根据个体的疲劳程度选择对应的等级[8]。

Foster 根据训练刺激高度集中的原则,将训练负荷聚焦到训练课上。一堂完整的训练课由准备活动、主课训练和整理活动构成,三部分的总时长对应训练课的负荷量。Foster 等[8]研究发现,训练课后30 min 的主观疲劳度与整堂训练课(持续/间歇)的平均心率存在显著高度相关(p<0.05),且高于运动后即刻主观疲劳等级(p<0.05)。使用该方法前,科研人员要向运动员介绍课次主观疲劳量表,引导其熟悉测试流程。在训练课结束后30 min,科研人员向运动员提问“请你选择这堂训练课的强度等级”,运动员评估整堂训练课的自感努力程度后,对照课次主观疲劳量表上的描述选择疲劳等级[8]。该堂训练课的运动负荷为:运动负荷= 主观疲劳等级× 训练时长。

3 课次主观疲劳法信度与效度

3.1 课次主观疲劳法信度

当前关于检验方法信度的研究以重测信度(Intraclass correlation coefficient,ICC)为主,ICC 越高表示检验方法可靠性越高(ICC 介于0~1,越大表示信度越高)[9]。有研究[10-11]报道了课次主观疲劳法在篮球、空手道训练课中的ICC,结果显示其ICC 值(95%CI)分别为0.78 和0.81,说明课次主观疲劳法在量化训练负荷时具备高精确度。有研究[12]报道课次主观疲劳法在击剑比赛中的ICC,发现其ICC 值为0.55,属于中等水平。课次主观疲劳法在比赛中的信度低于训练,可能是因为受到比赛等级、对手水平和环境等的影响,比赛中使用时人为误差导致课次主观疲劳法信度下降。

3.2 课次主观疲劳法效度

通常采用平行效度检验某一方法的效度,即分析课次主观疲劳法与有效方法间的相关性,相关性越高表示课次主观疲劳法越能反映真实训练负荷。心率是监控运动负荷的常用方法,最大心率百分比(%HRmax)是评价训练强度的经典指标。对足球专项技术训练课的研究[13]发现,课次主观疲劳等级与%HRmax 呈中度相关(p<0.05)。血乳酸是评价运动强度的指标之一,乳酸阈(约2 mmol/L)和乳酸堆积拐点(约4 mmol/L)是划分有氧、无氧训练强度的主要依据。对足球训练课的研究[14]发现,课次主观疲劳等级与运动员乳酸阈、乳酸堆积拐点时的跑速呈低度相关。气体代谢指标是把控运动负荷的另一方法,最大摄氧量百分比(%VO2max)常被科研人员用于评价运动强度。对男女运动员间歇训练课的研究[15]发现,课次主观疲劳等级与%VO2max呈高度相关。班尼斯特训练刺激法(Bannister’s training impulse,Bannister’s TRIMP)通过心率储备(HR reserve,HRres)和训练时间(t)来计算训练负荷,对空手道[11]、足球和击剑训练课与比赛,以及游泳、篮球[10]、跆拳道、加式橄榄球和静水皮划艇训练课的研究发现,课次主观疲劳等级与Bannister’s TRIMP 呈中高度相关。爱德华兹训练刺激法(Edward’s training impulse,Edward’s TRIMP)通过心率区间(5 个心率区间:50%~60%HRmax为区间1,表示低强度;61%~70%HRmax为区间2,表示低- 中强度;71%~80%HRmax为区间3,表示中等强度;81%~90% HRmax为区间4,表示中- 高强度;91%~100%HRmax为区间5,表示高强度)和心率区间内时间来计算训练负荷,对击剑[12]、足球训练课和比赛,以及篮球[10]、跆拳道、跳水、赛艇、加式足球、空手道[11]和网球训练课的研究发现,课次主观疲劳等级与 Edward’s TRIMP 呈中高度相关。卢西亚训练刺激法(Lucia’s training impulse,Lucia’s TRIMP)通过通气阈1、通气阈2(3 个阈值区间:低于通气阈1 为区间1,表示有氧强度;通气阈1~ 通气阈2 为区间2,表示无氧- 有氧强度;高于通气阈2 为区间3,表示有氧强度)和阈值区间内时间来计算训练负荷,对足球、跆拳道、游泳和自行车训练课的研究发现,课次主观疲劳等级与Lucia’s TRIMP 呈高度相关。研究[1]显示,游泳运动员的游距与课次主观疲劳等级呈高度相关。有研究[16]发现,足球训练中的身体对抗次数与课次主观疲劳等级呈中度相关(p<0.05),这为量化非周期类项目的比赛负荷提供了一种思路。

4 课次主观疲劳法的应用与拓展

4.1 应用:量化运动负荷

对于周期类项目,以人工视频分析技术为代表的物理学量化方法,一方面通过时间、距离量化运动项目的负荷量,另一方面,通过运动与间歇比、速度和加速度量化负荷强度,但这一方法存在数据处理繁琐、研究结果滞后等缺点。相比之下,课次主观疲劳法弥补了人工视频分析技术的不足。课次主观疲劳法通过训练课后30 min 主观疲劳等级和训练持续时间来计算单位时间内运动员所承受的训练刺激,为量化游泳[1]、赛艇、皮划艇[11]和自行车等周期类项目的训练负荷提供了高效易行的方法。Marroyo等[17]和Hornsby 等[18]先后在赛季中使用课次主观疲劳法监控公路自行车运动员的比赛负荷,对于非周期类项目,以自动轨迹追踪技术和全球定位系统等为代表的物理学量化方法虽然能量化其运动负荷,但昂贵的购置费让基层队伍望而止步,而摄氧量、心率和血乳酸等生理学量化方法又很难实现大规模的同步测试。在此情形下,课次主观疲劳法为量化非周期类项目首发/替补、一线/预备和不同场上位置队员的运动负荷提供了可能。课次主观疲劳法既能记录全体队员的运动强度,又能计算不同出场顺序队员单位时间内的负荷,逐渐成为量化篮球[8,10]、足球、排球[19]和橄榄球[20]等集体球类项目,摔跤[21]和跆拳道[22]等格斗类项目,以及网球等持拍类项目运动员负荷的不二选择。

有别于主观疲劳法适用于量化普通成年人的运动负荷,课次主观疲劳法设计的初衷是量化运动员的训练负荷。该方法不仅达到了量化成年运动员负荷的目的,而且将应用人群拓展到儿童和青少年运动员[23],为量化不同年龄段人群的运动负荷提供了数据支撑。课次主观疲劳法的应用领域从竞技体育转向大众健身,进一步挖掘了其实用价值。

4.2 拓展:预防损伤与调整训练计划

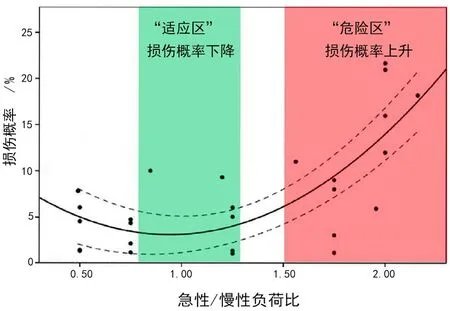

竞技体育的商业化发展推动了运动员参赛密度的升高,负荷量化周期也由最初的大周期逐渐向中周期和小周期靠拢。结合经典训练分期理论,课次主观疲劳法不仅实现了小周期[24]、中周期[10,23]的负荷量化,而且实现了对大周期[25]下不同训练内容[22]及不同运动方式的负荷监控,为科学训练提供了数据支持。课次主观疲劳法不仅实现了不同周期下多名运动员负荷量化的同步进行,而且为运动员重返赛场、预防运动损伤提供了可能。研究[26]显示,借助课次主观疲劳法监控澳式足球运动员训练负荷,一旦周训练负荷显著高于月训练负荷,运动员的损伤风险随之升高。在此基础上,Gabbett 等提出了“急性/慢性负荷比”的概念。“急性/慢性负荷比”是指运动员近5~7 天(周)训练负荷与近25~28 天(月)训练负荷之比。当急性与慢性负荷比处于0.75~1.25 之间,说明训练刺激与恢复处于稳定平衡的“适应区”,“适应区”的负荷安排对即将重返赛场的运动员或赛季前体能储备期的运动员来说,无疑是个良好的开端;而当急性与慢性负荷比高于某一阈值,说明短期负荷达到甚至超过机体极限,负荷安排进入“危险区”,“危险区”往往出现在赛季的比赛密集期,提示教练员应调整训练负荷以降低伤病概率(图1)。课次主观疲劳法在预防损伤中存在2 点弊端:第一,课次主观疲劳法虽然能够预防非接触性损伤,但足球、橄榄球等比赛中存在大量的身体接触,这类对抗引发的损伤是无法精准预测的;第二,导致损伤的原因不仅有训练,而且受场地、规则和伤病史等因素的影响,上述因素造成的损伤是“急性/慢性负荷比”无法预测的。

图1 损伤概率与急性/慢性负荷比

竞技运动训练寻求的是个性化训练下的共性规律。负荷量化的主要任务是通过调整训练计划实现个性化的负荷安排,帮助运动员产生最佳生理适应,避免刺激不足或过度训练。课次主观疲劳法的另一延展为教练员调整训练计划提供了参考。研究发现,具备一定运动水平的游泳运动员在高强度训练课后实际报告的主观疲劳等级高于教练员课前预期的主观疲劳等级,而在低强度训练课后实际报告的主观疲劳等级低于教练员课前预期的等级。这一差异在柔道、网球和足球等项目上同样存在,可见教练员预期主观疲劳等级与运动员实际主观疲劳等级之间的差异是训练中的共性问题。为此,Stagno 给出了2 条建议:一是训练中教练员有意识地控制训练课整体强度,避免课前预期训练强度过低/过高导致的刺激不足/过度;二是在条件允许的情况下,使用心率带等设备辅助课次主观疲劳法共同量化负荷,缩小教练员预判与运动员实际疲劳等级之间的不对称性。

5 局限与展望

诸如性别、年龄、健康水平和运动经历等因素均会对训练课后的主观疲劳等级造成影响,而饮食和睡眠等生活因素,音乐、图片和视频等媒介因素,温度、海拔和湿度等环境因素也都可能影响个体训练比赛后的主观疲劳等级。过去对训练负荷研究的焦点集中在个体训练因素,随着训练体系的升级和完善,未来恢复和伤病等因素对课次主观疲劳造成的影响有待进一步验证。尽管课次主观疲劳实现了运动负荷量化,并且一定程度上预防了损伤,但课次主观疲劳法作为心理学量化方法之一,只是从某一视角回答了负荷量化的问题。现阶段,正式比赛中往往无法使用生理学方法评定负荷,而以课次主观疲劳法为代表的方法为量化比赛负荷提供了可能。运动负荷量化为运动员的科学训练提供了支撑和保障,是竞技运动科学发展的重要标志之一。随着学科间的相互整合,负荷量化涉及训练学、生理学、心理学和工程学等多门学科。未来,训练科学的突破落在赛练结合上,因此有必要加强多种方法间的融合,为运动员训练表现的评估和比赛能力的提高提供多渠道互通的量化方法。