黑龙江洪河遗址2021年度植物遗存浮选结果及分析

李阳 孙永刚 张伟

摘 要:洪河遗址位于黑龙江省齐齐哈尔市的富拉尔基区,緊邻嫩江,为典型的昂昂溪文化遗存。近年来,该遗址进行了持续性的考古发掘,并在过程中开展了连续的植物考古浮选工作。2021年,洪河遗址浮选出土了361粒炭化黍及禾本科、豆科、藜科、蓼科、蔷薇科、菊科及菱角、芡实和葡萄、麻栎等非农作物的炭化种子和果实共2039粒。结合该遗址前期浮选出土的粟、黍和大麻等农作物,进一步证实其在昂昂溪文化阶段已经出现了以黍和粟为组合的旱作农业生产。丰富的炭化植物遗存,也为嫩江流域新石器时代生业方式和农业发展等方面的研究提供了新的材料。

关键词:嫩江流域;洪河遗址;昂昂溪文化;旱作农业

中图分类号:S-09;K878 文献标识码:A 文章编号:1673-260X(2023)11-0006-05

洪河遗址位于我国东北地区黑龙江省齐齐哈尔市嫩江流域中游右岸[1]。自2013年起,黑龙江省文物考古研究所曾对洪河遗址进行了持续性的发掘工作,发掘出土的丰富遗存和规模宏大的连珠式环壕、大型房址表明其是一处人类长期居住的聚落址,极大地丰富了昂昂溪文化的内涵,也在大面积揭露的过程中推进了对于嫩江流域早期社会面貌的认知。

1 研究材料

洪河遗址浮选材料主要来自2021年度发掘过程中遗址内不同遗迹单位的文化堆积。

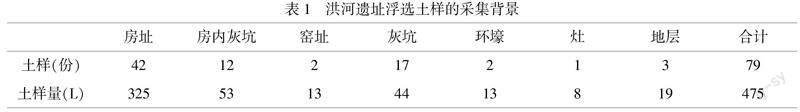

2021年度于洪河遗址采集浮选土样79份,采集土量共475升,采样背景包括房址、房址内灰坑、窑址、灰坑、环壕、灶和地层等不同的遗迹单位,如表1所示。

2 植物遗存概况

本次浮选出土炭化植物种子、果实等共计2400粒,平均每升土样约含5.05粒种子。经统计,有68份样品中浮选出了炭化植物种子和果实,出土率为86.07%,可分为农作物、杂草类、果类及其他类,如表2所示。

木炭可作为火的代用指标,对探讨气候环境、植被类型及人类与植物的关系等方面发挥着重要作用。遗址内浮选出的炭屑细碎不一,我们将大于1毫米的拣选出来进行称重并记录,共出土炭屑29.1克。

可鉴定的炭化种子、果实共计2400粒[2]。包括农作物种子361粒,占全部种子的15.04%,出土概率为43.04%;杂草1966粒,占全部种子的81.92%,出土概率87.34%,其中藜的出土概率为67.09%、杂配藜的出土概率为20.25%、地肤的出土概率为46.84%、柳叶刺蓼和蒿属的出土概率为16.46%、狗尾草和拉拉藤的出土概率均为15.19%,其他杂草的出土概率在1%-5%;果类6粒,占全部种子的0.25%,出土概率为5.06%;破碎及未能鉴定种属的其他类共计67粒,占全部种子果实的2.79%,出土概率为21.52%,如图1所示。

2.1 农作物

黍(Panicum miliaceum L.),浮选出361粒,占全部种子的15.04%,出土概率为43.04%。经观察,黍的保存情况相对完好,整体呈卵球形,部分长宽比较小而近球形,腹部稍平,背部鼓起,胚区因高温爆裂呈“V”形。经测量,黍的平均粒长1.57毫米,粒宽1.38毫米,平均长宽比为1.14。

2.2 杂草

本次浮选出土杂草种类较多,包括禾本科、豆科、藜科、蓼科等14个科23个种/属,共计1966粒,占全部种子的81.92%,出土概率87.34%。

狗尾草(Setaria viridis(L.) Beauv.),禾本科,浮选出16粒,占杂草总数的0.81%,出土概率为15.19%。种子保存情况较好,外表乌黑发亮,整体呈椭圆形,胚区端部稍内收,另一端则圆鼓,胚区经高温爆裂而下凹,长度约占种子的2/3,平均粒长1.26毫米,粒宽1.02毫米。

稗(Echinochloa crusgalli(L.) Beauv.),禾本科,浮选出2粒,占杂草总数的0.1%,出土概率为1.27%。种子保存完好,外表黑色发乌,呈椭圆形,胚区经高温爆裂向内凹,长度大于种子的1/2。平均粒长1.32毫米,粒宽1.05毫米。

马唐(Digitaria sanguinalis (L.) Scop.),禾本科,浮选出1粒,占杂草总数的0.05%,出土概率为1.27%。种子保存完整,外表乌黑,长椭圆形,胚区较短,腹部较平,背部稍鼓。

虉草(Phalaris arundinacea L.),禾本科,浮选出3粒,占杂草总数的0.15%,出土概率为3.8%。种子保存完整,呈长椭圆形,长宽比例大,一端内收,另一端浑圆。

早熟禾(Poa annua L.),禾本科,浮选出土1粒,占杂草总数的0.05%,出土概率为1.27%。种子保存完好,外表乌黑,状若梭形,长1.54毫米,宽0.58毫米。

野大豆(GlycinesojaSiab.et Zucc.),豆科,浮选出1粒,占杂草总数的0.05%,出土概率为1.27%。种子保存相对完好,呈椭圆形,表明粗糙,腹部中间为种脐,粒长1.77毫米,宽1.25毫米。

草木樨(Melilotus suaveolens Ledeb.),豆科,浮选出5粒,占杂草总数的0.25%,出土概率为3.8%。种子表皮有裂,保存状况尚可,外表乌黑发亮,整体呈肾状椭圆形,背部稍隆起,腹部种脐微内凹,平均粒长1.5毫米,粒宽1毫米。

黄芪(Astragalus L.),豆科,浮选出1粒,占杂草总数的0.05%,出土概率为1.27%。种子破碎一角,外表乌黑粗糙,呈腹部稍鼓的椭圆形,粒长1.25毫米,粒宽1毫米。

藜(Chenopodium slbum L.),藜科,浮选出675粒,占杂草总数的34.32%,出土概率为67.09%。种子保存较为完整,外表乌黑有光泽,布满放射状点纹,整体几乎呈圆形,种子中部两面圆鼓,边缘扁圆,胚根端部稍凸,平均直径约为1毫米。

地肤(Kochia scoparia(L.)Schrad.),藜科,浮选出1087粒,占杂草总数的55.26%,出土概率为46.84%。种子保存相对完好,表面乌黑有光泽,整体呈水滴状,中部胚乳稍凸,经测量,平均粒长约1.68毫米,粒宽约1.28毫米。

柳叶刺蓼(Polygonum bungeanum Turcz.),蓼科,浮选出17粒,占杂草总数的0.86%,出土概率为16.46%。种子保存完好,外表乌黑,中部破裂有隙,两面略凸向边缘渐薄,平均粒长约1.83毫米,粒宽约1.74毫米。

酸模叶蓼(Polygonum lapathifolium L.),蓼科,浮选出5粒,占杂草总数的0.25%,出土概率为5.06%。种子保存完好,外表乌黑,整体呈中部略鼓的椭圆形,胚根微凸,平均粒长为1.02毫米,粒宽为0.76毫米。

蒿属(Artemisia L.),浮选出25粒,占杂草总数的1.27%,出土概率为16.46%。种子保存较好,未能鉴定到种,外表乌黑发亮,整体呈瘦长水滴形,胚根凸起,平均粒长约1.38毫米,粒宽0.76毫米。另有2粒炭化种子只鉴定到菊科(Asteraceae Bercht.),占杂草总数的0.1%,出土概率为2.53%。种子保存完好,外表乌黑稍有光泽,整体呈细长卵形,胚根凸起,平均粒长3.62毫米,粒宽1.42毫米。

水棘针(Amethystea caerlea L.),唇形科,浮选出3粒,占杂草总数的0.15%,出土概率为3.8%。保存完好,外表乌黑粗糙,倒卵球状,平均粒长1.38毫米,粒宽1.02毫米。

香薷(Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyl.),唇形科,浮选出1粒,占杂草总数的0.05%,出土概率为1.27%。种子保存完好,外表乌黑,呈瘦长卵形,胚根凸出,粒长1.53毫米,粒宽0.74毫米。

蝎子草(Urtica cannabina L.),荨麻科,浮选出6粒,占杂草总数的0.31%,出土概率为3.8%。种子稍有残缺,外表乌黑,整体呈卵形,稍扁,平均粒长约1.26毫米,粒宽约1.02毫米。

拉拉藤(Galium spurium L.),茜草科,浮选出37粒,占杂草总数的1.83%,出土概率为15.19%。种子保存较好,外表乌黑粗糙,整体呈近球形,平均粒径约1.44毫米。

草瑞香(Diarthron linifolium Turcz.),瑞香科,浮选出1粒,占杂草总数的0.05%,出土概率为1.27%。种子保存较好,表面乌黑有凸点,整体呈卵状披针形。

苔草(Carex spp.),莎草科,浮选出15粒,占杂草总数的0.76%,出土概率为3.8%。保存较好,外表乌黑有光泽,呈椭圆形,胚根凸出,平均粒长约1.94毫米,粒宽1.42毫米。

地丁草(Corydalis bungeana Turcz.),罂粟科,浮选出4粒,占杂草总数的0.2%,出土概率为3.8%。种子保存较好,外表乌黑有光泽,肾状,平均粒径约1.58毫米。

菟丝子(Cuscuta chinensis Lam.),旋花科,浮选出1粒,占杂草总数的0.05%,出土概率为1.27%。种子保存状况良好,外表乌黑粗糙,整体近圆形,胚根端稍宽,胚区内凹,粒长2.25毫米,粒宽1.98毫米。

杂配藜(Chenopodiastrum hybridum (L.) S.),苋科,浮选出53粒,占杂草总数的2.69%,出土概率为20.25%。种子保存完整,表面乌黑发亮,密布细小点纹,整体几近圆形,中部圆鼓向边缘处渐薄,边缘圆滑,胚部稍凸。

山梗菜(Lobelia sessilifolia Lamb.),桔梗科,浮选出6粒,占杂草总数的0.31%,出土概率为1.27%。种子保存较好,外表乌黑有光泽,近半圆状。

2.3 果类

葡萄(Vitis vinifera L.),葡萄科,浮选出1粒,占果类总数的16.67%,出土概率为1.27%。保存较好,外表乌黑,倒卵椭圆形,粒长2.45毫米,粒宽2.24毫米,粒厚0.96毫米。

麻栎(Quercus acutissima Carruth.),壳斗科,浮选出2粒,占果类总数的33.33%,出土概率为2.53%。其中一粒稍残破,另一粒则保存相对完好,外表乌黑有光泽,近球状。

蛇莓(Duchesnea indica),蔷薇科,浮选出1粒,占果类总数的16.67%,出土概率为1.27%。保存较好,外表乌黑,呈椭圆形,胚根凸起,平均粒长1.13毫米,粒宽0.74毫米。

山楂(Crataegus pinnatifida Bunge),蔷薇科,浮选出2粒,占果类总数的33.33%,出土概率为1.27%。果核保存良好,稍有破裂外表乌黑有光泽,整体呈橘子瓣状,平均粒长4.19毫米,粒宽2.31毫米。

2.4 其他

菱角(Trapa bispinosa Roxb.),菱科,本次浮选出3粒炭化的残块,外表乌黑有光泽,残块平均长度为9.54毫米,宽度为4.56毫米。

芡实(Euryale ferox Salisb.),睡莲科,浮选出5粒炭化残块,外表乌黑光亮,残块直径在8毫米左右。

此外,还有59粒因残破而致特征性部位缺失,从而无法进行种属鉴定的炭化种子,需结合微体植物遗存等进一步分析。

3 炭化遗存分析

首先,我们计算了不同遗迹单位炭化植物种子的出土概率,以期通过各遗迹单位的功能来试析这一数据体现的外在特征。由图2可以直观地看出房址和灰坑内炭化种子的出土概率最高,分别为48.1%和16.46%。笔者认为房址是人们存放、加工和食用植物性食物的主要场所,故种子散落或遗存在堆积中的概率非常大。部分灰坑可能承擔着储存粮食或倾倒日常生活垃圾的功能,所以灰坑的出土概率相对较高也属正常。

3.1 炭屑分析

经计算,不同遗迹单位内出土的炭屑量存在差异,房址内出土的炭屑最多,其次是房内灰坑、灰坑和窑址,灶、环壕和地层中出土炭屑量较少,如表3所示。

房址和房址内灰坑、窑址、灰坑等均是与人类日常生活较密切的单位,它们所承担的功能又涉及了食物的存储(存储之处可能经历过火烧硬化)、加工(蒸、煮、烤等)及剩余垃圾(用火或食物的残留物)的处理等过程,与火的接触更多,炭屑残留的可能性更大。环壕似乎与火的利用并无太大关联,其内部浮选出土的炭屑可能是在某种因素的影响下意外落入其中的。

此外,F004③中采集土样3升,小于5.12升的平均值,却出土了20.58克炭屑,占据炭屑总量的70.7%。如此大量炭屑的出土,可能表明该房址日常用火的频率较高,也可能是其延续使用的时间较长,导致大量炭屑堆积于此。但还需更加综合地研究做出更为精细、准确的判断。

3.2 农作物分析

本次仅浮选出了黍这种农作物,为361粒,出土概率为43.04%。2019年度浮选出土了3种炭化农作物,包括641粒黍、3粒粟和11粒大麻[3],黍的绝对数量占据了农作物的97.86%,出土概率则为82.35%。综合两次浮选结果来看,黍应是洪河遺址内的主要农作物,且占据绝对优势的地位。当然,研究表明这种农作物种植结构应为北方旱作农业早期发展阶段的共同特征[4]。

3.3 杂草、果类及其他种子分析

经计算,地肤的绝对数量占杂草种子总数的55.26%,藜次之,为34.32%;而藜的出土概率高达67.09%,地肤紧随其后为46.84%。总之,杂草中最多的植物当属藜科的藜和地肤,且广泛、大量出土于房址、房址内灰坑、灶、窑址、灰坑等与人类生活密切相关的遗迹单位中。此外,2019年度浮选结果显示有437粒藜和527粒地肤与农作物共出,分别占其总数的78.04%和76.16%;2021年度则有201粒藜和995粒地肤与农作物共出,分别占其总数的29.78%和91.54%,足以证明其并非单纯的自然界野生杂草,而可能是作为食物而为洪河遗址先民利用。

拉拉藤、柳叶刺蓼、杂配藜、狗尾草和蒿属植物的出土概率也均超过了15%,说明这些杂草在先民生境及周边较其他杂草更为常见。再观察出土位置,可以发现这几种杂草种子几乎均出土在房址和房址内灰坑,应也与人类生活密切相关,考虑到这几种均是危害性较大的田间恶性杂草,推测其很可能是在收割时掺杂在农作物中被带入遗址内。

此外,洪河遗址内出土了菱角残块和芡实种子,两者均具有很高的营养价值,可补充人体需要的蛋白质、葡萄糖、不饱和脂肪酸及多种维生素,应是采集而来的补充性野生食物资源。在我国南方的跨湖桥[5]、河姆渡[6]、田螺山[7]和钱山漾[8]等史前遗址内也均发现有菱角和芡实遗存。再者,两者的生长均需要温暖湿润的条件,遗址内出土的菱角和芡实也反向体现了当时洪河遗址所在区域甚至是嫩江流域中下游地区的气候环境特征。

葡萄、山楂、蛇莓和麻栎等果类遗存应也是作为洪河先民在周边环境中采集的补充性食物被带入遗址中的。

4 洪河遗址生业方式的讨论

浮选结果及分析表明,新石器时代晚期的洪河遗址先民至少已经从事着以黍和粟为组合的旱作农业,且黍占据着绝对优势的地位,并辅以种植大麻等作物。藜、地肤、菱角、芡实和果类遗存的发现表明洪河遗址先民在农业种植的同时,并没有放弃对周边环境中可利用植物性食物资源的采集。诸多具有喜温喜湿特性的杂草类炭化种子的出土,反向证明了新石器时代晚期的嫩江中下游区域温暖湿润的气候环境特征,这也是农业生产得以发展的环境背景。

参考文献:

〔1〕张伟,田禾,李有骞,等.黑龙江齐齐哈尔市洪河遗址[J].考古,2020,66(07):20-33.

〔2〕中国科学院中国植物志编辑委员会编.中国植物志第41卷[M].北京:科学出版社,1995.

〔3〕孙永刚,赵志军,张伟,等.嫩江流域史前农业模式的新认识——以黑龙江洪河遗址2019度出土植物遗存为例[J].中国农史,2023,42(03):42-49+100.

〔4〕孙永刚.西辽河上游地区新石器时代至早期青铜时代植物遗存研究[D].内蒙古师范大学,2014.

〔5〕浙江省文物考古研究所,萧山博物馆.跨湖桥[M].北京:文物出版社,2004.

〔6〕浙江省文物考古研究所.河姆渡:新石器时代遗址考古发掘报告[M].北京:文物出版社,2003.

〔7〕傅稻镰,等.田螺山遗址的植物考古分析[M].北京:文物出版社,2011.

〔8〕浙江省文物管理委员会.吴兴钱山漾遗址第一、二次发掘报告[J].考古学报,1960,25(02):73-91+149-158.