中国古籍版面格式的形成

朱伟斌 余倩

关键词:栏线版面格式雕版印刷比例

在寻找科学的书籍设计方法的过程中,西方的网格设计很受设计界热捧。实际上,中国传统书籍设计方式被的价值忽视,其设计具有明显的手工艺性质。从古籍版面视觉效果来看,栏线尤为醒目。栏线虽然起眼,但设计学界对它的研究尚浅。按照版本学的概念,栏线特指书籍版面四周的方框线,也叫“边栏”“匡郭”。版本学中,把字行间的直线条称作“界行”,也称为“边准”“格线”。人们也习惯把它称为“栏线”。广义的栏线包括边栏、界行、象鼻、鱼尾等符号系统。本文试从视觉文化、印刷工艺和版面设计的角度讨论古籍版面中栏线的价值。

一、引导阅读的行线

从考古资料来看,古代两河流域、古埃及文字遗迹都有大量行格线的身影。在古代中国,甲骨上有不少横竖画线运用娴熟的例子,栏线还大量出现在青铜、印章、碑石等硬质媒介上。[1]秦汉流行碑刻,写工在石板上画出的界格内书写铭文(称为“书丹”),刻工依照痕迹刻制。[2]界格线是辅助文字布局的手段,界格线一般只是浅浅地刻出,刻痕比文字浅。不过也有例外,北魏《始平公造像记》采用阳刻,界格线和文字一起被刻制出来,成为版面主要的构成元素。金属、碑石等材质的刻制品用于丧葬、纪念和宣示教化,行格线和文字一起,在古人的视觉审美世界里具有了永恒的意义。

书籍是记录文字的重要载体。中国书籍的书写材料经历竹简木牍、缣帛与纸三个阶段。[3]我国很早就开始使用竹木简记录文字,人们根据甲骨中出现的象形“册”字推断,竹简的出现不晚于甲骨。云梦睡虎地秦简上利刃画出的细线、安徽双古堆汉墓竹简上绘制的红色栏线痕迹、长沙马王堆汉墓帛书中清晰的界格与栏线,从这些粗细均匀、纤细挺直的界栏线可以看出,很早之前画线技术就已逐步娴熟。3至4世纪,纸逐渐取代了竹简和部分缣帛而应用于书写,但继续沿用简帛传统使用栏线。到唐宋时期,栏线已经成为一种稳定的版面排式中不可或缺的部分。

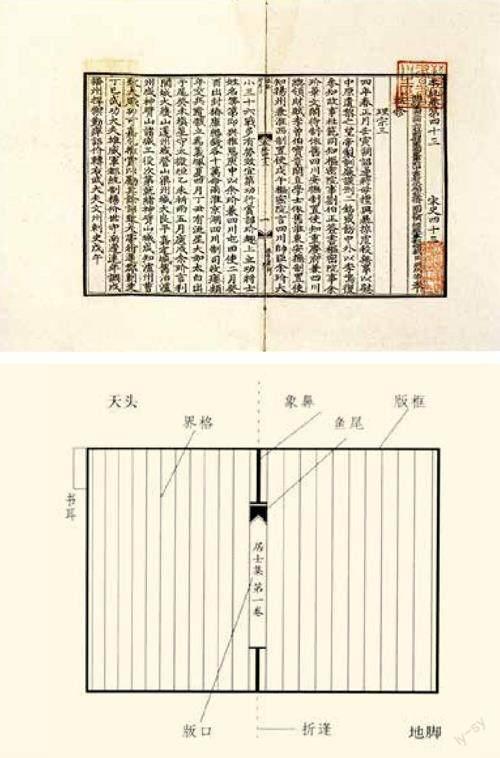

中国纸质书由“经折装”发展为“旋风装”,再演化成“蝴蝶装”和“包背装”,直至“线装”,遂改为逐页掀翻式。由于书籍装订工艺的发展,版面出现版口,记录鱼尾和版口等内容。书页起初沿袭帛书“框线+行线”的格式,随着版口内容增多,逐渐发展成一个“栏框为基本构架,辅于界行、版口”的中文版式系统。自宋代起,人们在版面中间空出半行刻上象鼻、鱼尾等图标,方便后续折页工序的开展。随着书页由内折改外折,书口部位常记录一些书籍卷次信息,如书籍名称、卷次、页码等文字,方便读者查阅。明清时期,“线装、栏线、直排、左行翻阅”成为中国书籍的经典范式。

统观书籍版面历史,栏线的出现历史久远。有人认为栏线源自竹简形制。这种说法有一定道理,但经不起推敲。虽然竹简是中国古代众多的文字记录媒介中的一种,但古人不可能因“纪念”竹简而使用栏线。基于世界文字都出现过行格线这一现象,笔者认为,行格线是象形文字排版的共同表现,主要起引导阅读视线的作用。西方楔形文字演化成表音字母,自发现辅音后,文字便开始出现线性(Linear)排列逻辑,书写变得从左向右定向排列,横排成为唯一的格式。读音和书写线性使得行格线失去了导示阅读的价值,行格线便逐渐消失。[4]自秦统一文字后,汉字呈规整的方块字,文本排列可竖可横。行格线可引导阅读视线,避免误读。尤其是公示性的经文,行格线可以保证正确的思想宣教效果。汉字的“神性”光环使其意义不容怀疑。古代金文铸刻、勒石碑文等莫不是规天矩地的礼器。这种“礼器”的制作,从材料形制的加工处理到经文的编写都有一套严格的程式,栏线界格很好地体现出这种规范性和程序性。正是这种阅读导示功能和礼仪性映射作用,使得栏线被明确地保留下来。

因统治者尊崇儒家经典,书籍版面中的栏线被赋予了特殊的意义。钱存训认为,行格线和直行书写等传统,是古人将古代经典作为教材的结果。[5]栏线和“秩序”“标准”“法度”等观念联系在一起,在视觉上营造出一种严肃的氛围,成为“规范”“正统”“权威”的表征,发挥着文化规范性、正统性和制约性的心理警示作用。由于栏线具有超出版面价值的文化含义,中国历次的书写和印刷技术改革都未能改变栏线在版面中的显著地位,以使这种视觉上的“冗余”信息留存达两千余年。

二、雕版印书中精巧的栏线技术

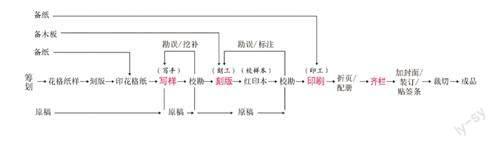

纸张的大规模使用和雕版印刷术成就了中国“印刷书”的诞生。雕版印书工艺包括写样、上版、刊刻、校样、刷印、折页装订等步骤,栏线在以上每一步都发挥着重要作用。

(一)写样、校勘

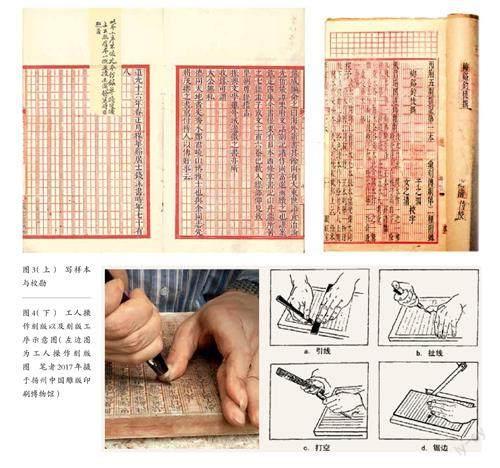

雕刻之前,先由抄写人“写样”。写样纸上印有红色行格线,称为“花格”。花格纸是按样定制的。事先规划好花格数量和样式后,印工按样刻线版、用红墨印制一定数量的花格纸,交写工缮写文字。一般的花格纸每行格内画有三线,以正中中线为中准,使缮写整齐。如有注,则双行小字,书写以中线为界。[6]卢前在《书林别话》中记录了花格的样式:依照款式,先刻花格版,夹空三线,又较寻常格纸,多一中线,以毛太纸印若干以供写样。中线供每字主竖之用,有注则双行小字以中线为分界。夹空线三根以中间一线为本行之线,其余左右二线,所以为字画分之科,不刻;惟归安朱氏《强村丛书》及《李文忠公奏议》写样用一线,不用三线,此非寻常之例也。[7]

一线、三线乃至五线,并无定式,由写工根据不同情况来设计。清代江标著有《宋元本行格表》,专记行格之多寡。书页以半页7行、8行、9行,至10行、11行、12行较为普遍。每行字数均一定,亦有个别出入者。[8]行格数确定,每版的字数也就一目了然。中国古代刻书多按字数计酬。行格线纵横有序,对文字计数极为有利。

写样稿完成后,送文字校勘。如果发现错误需要修改,一般是在原样上剪裁、拼贴。裁割下错字,再将正确的字按花格大小写好,贴补回原位。裁割时不以字框为界,而以字框外的界行线为界。[9]花格栏线此时起到裁切线的作用。

(二)刻版

从写样的花格纸可以看出,稿纸上有不少红色的参考线,其中大部分都要刻除,而外框栏线和界行线则必须小心保留,最后细细刻出。刻制界行线要做到宽度一致、不断栏、不抠栏、不歪斜。栏线的雕刻分引线、扯线、打空、锯边等工序。刻版时,刻工先将直线刻完,再将木板横转,逐一刻横。自左起,撇、捺、勾、点,逐一雕刻。笔画挑成后,铲去行格间所余的空白木面,称“打空”或“剔空”。最后一道工序是将板片的四边锯齐,以刨子或鏟刀加以修整,再用水洗刷掉板上所留的碎木和纸样。[10]边框线一般会设计得较为粗,结实的板边不易损坏,使印版更为耐用。板的尺寸根据版面的边栏而定,书版的边框即木板的边界。

(三)红印、校勘、补刻

版面雕刻完成后,一般先以红墨印出初样,作为末校之用,称为“红印”。如刻版有误或行格损裂,可加以修补。如果有少数错字,可用“钉凿”挖补方法改正:校出错字,即为挖补;先挖一方孔,而后削以木钉,略大于孔,敲之,嵌入,以铲刀铲平。再描反字,当与本样仿佛,字体不可有粗细。[11]从工艺便利的角度考虑,依错字所在的栏边挖补,既保护了其他字,也便于统一尺寸,此时的栏宽充当了“字号框”的作用。

(四)印刷

采用手工方式刷印的过程是:上墨(帚墨)、牵纸、擦印、收纸。由于是在纸的背面擦印,印工不能适时看到字迹印刷效果,只能凭借手感控制纸张着墨的程度。栏线系统矩阵般分布在版面各个部分,非常适合用来观察印刷效果。印刷工人只要观察界行线呈现“虾青色”,[12]版面中的字迹一般就能获得良好的印刷效果。另外,印版用鬃刷整体上墨,通体附有墨迹。印刷工人需注意防止纸张空白部分因沾染污墨而“落脏”。版框栏线能起到支撑纸张,避免纸面接触版底的残墨而出现“塌栏”的作用。当版面出现大面积留白时,刻工有时还会加刻一条行线,防止沾染上版底墨迹。

(五)折页、齐栏

折页完全靠工人手工完成。折页工人只要沿着鱼尾尖端和象鼻线对折书页,就能使书页两边的版心对齐、文字平直,保证书页不歪斜。早期一般是单鱼尾,后期逐渐出现了双鱼尾以及象鼻等,增加了折线的精确度。折好的书页按照页码将书本配齐成册。书口处栏线痕迹叠在一起,形成黑线,工人通过观察黑线将下边栏线对齐,完成“齐栏”工序。[13]齐栏要求书口“栏线齐直、不歪斜、不漏齐;书页不卷曲、不毛口”[14]。

栏线是折页和齐栏的重要参考线。像《点石斋画报》这样的图书采用新式石印的书刊,去除了版口很多内容,但依然保留版口栏线,帮助对齐版心。在工艺操作实践中,以下栏线对齐也成为雕版印书的惯例。

从整个工艺流程看来,前期规划字數,制订栏线格式后,栏线就具有在写样时作为边线,在刻版、补版时作为界线,刷印时防塌栏,装订时在配齐校准线,以及辅助书籍质量检测等多个方面工艺上的实用性。栏线作为界线、引线或者参考线,在整个书籍印制过程中起到规范、校准、检测等作用,保证了刻本生产的规范有序。栏线符号系统是中国古代书籍生产中精妙的工艺设计。

三、栏线规约下的版面比例

以栏线划分版面,形成诸如页边、版心、行格等不同的功能区,是版面设计的基本工具。栏线在版面中的位置、数量、长短,决定了版面各要素的位置和比例,对书籍的版面视觉设计有重要作用。

虽然有人关注古籍版面中的字体、行数以及版框,但行业内对版面要素比例关系的研究尚浅。首先,字体一直是研究者关注的重心,无论是版本学、印刷学,还是设计学,都将字体作为焦点。版本学将字体识别作为鉴定版本最主要的依据,而设计艺术学则关注字形特征和艺术风格。鲜有人从版面设计视角观察字体与行线的关系,无非通过测量栏宽和字体,对字体做一种定量实验,以帮助古籍版本鉴定。[15]其次是行格,李致忠认为,行格疏密取决于刻书单位或个人的财力、物力。[16]从经济角度评判行格数有一定的道理,但古人刻书多有道德教化的意味,单从经济角度无法解释中国古代书籍设计中更多的文化和美学内涵。[17]最后是版面,版本学有专门针对域外汉籍版本的鉴定。[18]陈正宏注意到了域外书籍开本的差异,认为“和刻本的开本一般没有朝鲜本那么大,而与中国刊本相比,则要略显得方一些”[19]。中国除了小尺寸的巾箱本,常见规格为26厘米×16厘米,大的有30厘米×18厘米或更大,日本汉籍印本常见规格为26厘米×18厘米。[中国常见的26厘米×16厘米的规格正好为中国纸三尺六开大小。中国古代宣纸以“尺”为单位,常见有三尺、四尺、五尺、六尺、八尺等规格。三尺纸规格为55厘米×100厘米(注:1尺约为32厘米),六开规格为27.5厘米×33厘米,对折后裁边制成的书本为26厘米×16厘米。]

陈正宏考察古籍版面,得出关于古籍开本比例的结论:中国古籍线装书纵横比为1.6∶1,呈狭长形;日本汉籍的纵横比为1.4∶1,比中国的更为扁、方。此外,孙琬淑研究中国宋本版面范式时得出“宋本版面书版规格为7∶10和3∶4的比例”的规律。以上计量研究对古籍版面设计研究带来新的启示。[20]

“比例”反映版面系统的要素关系。关于古籍版面系统,德国汉学家雷德侯(LotharLedderose)以金简的《武英殿聚珍版程式》为例,讨论了中国古代印刷生产中一个由渐次复杂的几个层次构成的模件体系。[21]根据模件原理,栏被视作模件,页面作为一个单元,一定数量的单元或页面集合成为一个序列,构成一本书,如此构建古籍版面体系:

元素(Element)→单个的汉字

模件(Module)→栏

单元1(Unit1)→版框

单元2(Unit2)→页面

系列(Series)→书本

实际上,我们目前所见的中国古籍善本——比如宋版书——的开本多经过后人裁切修边,有的还经过重装、托裱,和最初的印本装帧多有差别。不过可以肯定的是,栏线围合的版心恒定不变,一直保留至今。在古籍版面系统内,版框是中国古代印刷的主要介质,其材质和形制对书籍形态有重要影响。版框在金简的活字版系统内被称为“套格”,一开始就被规定好,并由一个固定版统一印制。其他与之相关的,诸如木子、夹条、顶木、槽板等物件的尺寸都必须匹配这个标准来制作。在这样一个精心筹划的皇家生产体系内,我们有理由相信:套格式样作为一个标准格式,其尺寸和比例经过精心设计,其官方认可的性质在某种程度上代表了古代最为经典的书籍版面视觉样式。

《武英殿聚珍版程式》对“槽板”和“套格”的尺寸有明确记录,从表1可看出,武英殿聚珍版的套格比例为0.764,较为接近1∶1.4(0.714)的比例。另外,目前我国出版的古籍图录普遍都记录了“版框/行/字”的详细数据,我们很容易从更大的范围内考察古代版框的形制情况。

从表2中,我们可以得出关于版面设计的一些基本判断:

第一,古代印书版框尺寸并不统一,版框高20厘米左右。版框高长比例较为恒定,1∶1.4的规格较多(0.714)。第二,行数不统一,以10行为基本数,或多或少。半叶字数不统一,少的100字之内,多的逾300字,以200字居多(10行,每行20字)。[22]第三,版框位置置于纸张居中偏下位置,形成的版面关系为:天头>钉口>地脚。版框上方的纸张空余出较阔的天头,用于读者批注,版框左右纸张位置对折后,成为钉口,用于线装,版框下沿纸张位置称为地脚,最为窄小;第四,版框呈1∶1.4(0.714)比例,版面对折后仍能保持比例一致。[23]陈正宏关于中国古籍1∶1.6(0.625)开本比例接近黄金比例(0.628)的说法,符合古典美学心理,被人们称之为“最理想的比例”。[24]

西方文艺复兴以来,积极计算精确的数据,得出古典书籍版面设计中黄金比例、斐波那契数列等比例关系,并以此指导书籍设计。必须指出的是,中国古籍版面的比例系统并不是事先“计算”出来的,而是出自生产的经验,这种经验与人的身体尺度相关。几乎所有中国的工艺设计最初都出自以实用为目的的直觉,随后才是师传的经验。以书籍版面设计为例,中国古籍中的大天头是为了留出空间供读者作批注,至于较小的地脚,人们并未注意。从雕版印刷工艺流程中看出,地脚处的栏线常用于校准。[25]既然是基准,那么这是一个较为固定的宽度,且容易在工艺环节中被人控制。如果回到古代雕版印刷现场的话,我们能够观察到,纸张没有固定,印刷时纸张的定位主要借助匠人的手势。操作方法是:匠人双手拿捏纸张,在近身处用拇指和食指、中指在纸上折出定位线,然后将折线对齐版框下栏线,纸张覆盖到印版。所有印张在匠人的双手操作下,地脚保持较为统一的宽度——拇指与食指、中指拿捏的距离。可以确信的是,中国古籍版面比例的基准源自工匠手指的尺度。[26]正如瑞士版式设计师埃米尔·鲁德(EmilRuder)所说:“我们在人类创造性活动中,用特定的比例关系对不同的事物进行组织。这种比例关系并不是‘基于计算的比例系统,而应该是‘由情感和直觉创造出来。我们所谓的设计规律,其出处都是来自与身体密切相关的生产工艺实践。”[27]

综上所述,中国书籍印刷是一个程序严谨的工艺设计行为,围绕文字呈现和复制展开,匠人通过版面设计以期获得最优化的书籍版面。书籍版面中,字、行、版、本,各要素相互关联、相互影响,是一个整体性的系统。整个工艺系统中,“版框”或“行”是最重要的设计单元。页面以版框为基准,确定天头、地脚等版面比例。确定好版框后,确定行格数,文字编排风格基础随之确立。版面是以欄为模数进行图文编排的。匠人以相对数值来设计版面中的尺寸和比例,既有满足足够多字数的经济性考量,也有符合视觉观感的审美性内涵。版面内的各要素符合一定的比例关系,这种比例关系遵循传统社会里普遍存在的古典审美一般性规律。中国古籍开本趋近一种狭长形的标准比例,极少出现扁方形状,甚至正方形状等,而一些有异标准的夸张设计,恰恰体现出工艺设计中自觉的规则意识。

四、结语

文字是书籍版面的主角,栏线似乎是中国古代文书生产的衍生性内容。栏线并不起眼,对设计学而言却有着不同寻常的意义。首先,栏线在文字版面中的出现并非偶然,看似不经意的存在,实际上和文字的神圣性有关。表意且字形方正的特性,使得汉字一时无法脱离栏线以保证正确地阅读。其次,在雕版印刷工艺中,栏线起到显性和隐性的作用,是工艺流程中不可或缺的设计要素。随着雕版技术和书籍形制的成熟,栏线构成的版面比例趋向稳定,符合古典美学比例的视觉样式,最终成为中国传统书籍版面的典型。最后,由于中国文字特殊的礼制功能,栏线最初就被赋予象征意义。栏线反映了中国古人的审美心理,是独特的文化视觉符号。在古籍版面设计要素中,栏线极具“科学性”,对整个书籍的设计活动起到重要作用。