席勒《审美教育书简》中的生命思考

【摘要】席勒的《审美教育书简》被誉为最具革新意义的审美教育著作,其对于大众的审美观念产生了重大的影响。“审美教育”思想作为完善人性的目的和手段,是席勒美學思想的核心,具有独特的普适性。本文从席勒美学的产生出发,介绍在席勒美育机制中起关键性作用的“游戏”中介,分析席勒美育思想在个体生命存在中充当的角色及其对社会的意义。

【关键词】席勒;美育;游戏;生命美学

【中图分类号】I106 【文献标识码】A 【文章标号】2096-8264(2024)05-0046-03

【DOI】10.20024/j.cnki.CN42-1911/I.2024.05.015

一、席勒美学的背景

(一)理论渊源

自古希腊以来,美学思想一直存在两种截然不同的观点:一是强调理性,认为逻辑思维最重要;另一种则强调感性,注重感性经验。随着文艺复兴的到来,人们开始更加重视现实生活,且更加热衷于感性经验,但理性主义的思想仍然得到了广泛的认可和推崇。这两种思想倾向在17-18世纪形成两种思潮的对峙,即经验主义美学和理性主义美学。因此,18世纪启蒙运动之前,美学中的感性主义和理性主义倾向都各自发展并呈现出一种交融的态势,这是西方美学思想发展的两大特点。

席勒声称自己的思想大部分受到康德的启发,他在康德思想的影响下逐渐构筑自己的哲学体系,在美学上显示出对康德美学思想的继承和超越。康德的先验哲学认为人的心灵有认识、情感和欲求,即知、情、意。其中,知性和认识相关,理性与欲求相联,要实现知性和情理的统一,必然要通过情感实现。康德认为这种冲突不可消除,必须发挥判断力的桥梁作用,促进从知到意的过渡。《判断力批判》的第二部分审美判断的辩证论则是对审美判断中存在的矛盾的解决,即提出二律背反及其解决办法,他认为对立只是表面现象,在超感性的主体身上是可以实现这种矛盾的解决的,虽然没有解决二律背反,但他实现了一种过渡,即从美在形式向内容方面转变,逐步实现由自然的必然向精神的自由过渡,因此他提出了“作为道德的象征的美”。这样,康德就将审美判断作为自然—审美—道德的终结环节,将感性与理性、主观与客观的矛盾统一在主体的主观精神中。虽是一种主观唯心主义,但是这种思想趋向启发了席勒,使席勒开始注重对审美功能的探讨,将美与道德联系起来。

席勒美学思想就是在这样互相对立、互相融合的背景下对以往美学思想的一个融合与总结,同时,也深受康德思想的直接影响。他的美学思想是西方美学思想发展的一个环节,也是西方美学思想发展的必然结果。

(二)德国社会现实

德意志王国从一开始就没有建立起统一的国家中央集权制度,由许多发展不同的部族和部落拼凑起来,同时独立封建领主拥有很大自治权,甚至可以控制王权。席勒生活在德国三十年战争之后的萧条和专制时期,国土被分割,外国势力插手德国内政,诸侯获得国家主权,皇权进一步被削弱。政治上四分五裂,经济发展滞后,封建主义生产关系仍居主导地位,严重限制了资本主义的发展。18世纪中叶,工业革命和技术革命促进了工商业的发展,而税收制度和重商主义带来一系列腐化行为,席勒对此尤其愤慨。另外,德国贵族虽然享有特权,但由于权力来源于各方势力的相互妥协,就不具备资产阶级的革命性。

17、18世纪,欧洲的启蒙运动已经成为当时最重要的思想文化革命。民族统一是德国启蒙运动的目标之一,但由于德国封建主义势力异常强大,资产阶级本身软弱,缺乏担负起反封建的实际革命任务,因此现实上无法实现革命反抗。但这种反抗意识却深深体现在知识分子的思想中。他们超越启蒙运动而走向对自身的反思批判,引发了哲学上历史性的革命,也导致了文化上狂飙突进运动的产生。启蒙主义者的理想多集中在艺术、哲学、文学等领域,希望德国能发生狂飙一样地推翻阻碍历史发展的封建势力的运动,以实现国家统一和民族团结。所以德国狂飙突进运动的实质是一股资产阶级的文艺思潮。同时,它更深入地发展了启蒙运动的人道主义倾向,对片面强调理性的做法提出了异议,更注重感性在个体的人生存中的重要性。

席勒的思想深受启蒙运动和狂飙突进运动的影响,突出地体现着这两种运动的走向,他的国家观念、人性观以及对自由的理解都是他那个时代思想的鲜明反映,他意识到必须改变这种社会语境下人的“破碎化”的生存状态。

二、“游戏”人生

(一)审美教育的运作机制

《审美教育书简》并非一部纯粹理论的书,更是一部深刻思考人类本质、当下现状和未来发展的著作。在第一封信开头,就表示:“我要谈的对象,同我们福祉中最好的部分有直接联系,同人的天性中道德的高尚也不相违阔。” ①这里的福祉即启蒙思想家们追求的幸福,就是康德所说的独立运用理性思考的能力。而在第二封信中,席勒清楚表明:他要以美学研究来解决“真正的政治自由”。

第四封信中,席勒提出了人的性格的完整性,一方面不能单纯以自然人的身份用感觉来支配原则,成为野人;另一方面也不能作为纯粹的理性人用原则摧毁情感,成为蛮人。只有在这样的条件下,才能实现理想国家的目标,国家与个人方能达到和谐统一状态。在第十一封信中,席勒对人性进行了哲学的抽象分析。他认为,一个人应具备持久不变的和经常变化的两种状态,一种称之为“人的人格”,另一种称之为“状态”。因此,人们面临着两种截然不同的要求,即感性与理性兼备。第一点要求绝对的实在性,第二点则要求绝对的形式性。

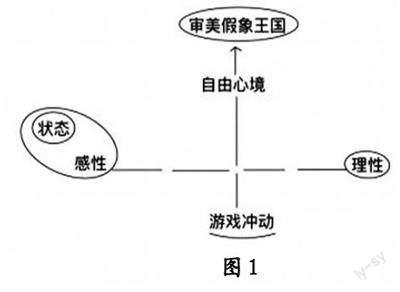

在第十二封信里,席勒提出了两个概念,即感性冲动和形式冲动。感性冲动将人们局限于特定的环境中,要求他们拥有变化的能力和实际的存在,但这种状态无法让人们获得完美的生活。相比之下,形式冲动则是人们的理性本能,它将人们视为一种独特的群体,让他们获得了自由的人格。第十三封信又说明了这两种冲动必须保持在各自的范围内,从而使形式的最大自由与存在的最大丰富结合在一起。因此,十四封信认为,两种冲动结合在一起就是游戏冲动,它是变与不变的结合,旨在超越时间,达到一种新状态。感性冲动和理性冲动的相互作用和对立统一就形成了一个正—反—合的过程,游戏冲动统一了感性冲动和理性冲动。

席勒在第二十封信中指出,在从感觉到思想的过程中,还需要一种中间心境,它不受物质和道德的限制,而是以自由的方式进行活动,因此,这种心境有理由被称为自由心境。在这种心境中感性和理性同步活动从而彼此相消,审美状态就是自由心境中的可规定性状态。

第二十七封信席勒提出“美的假象王国”概念。审美游戏本身有一个从低级到高级的发展过程,到了高级阶段,美本身成为人追求的对象,这时就建立起美的王国。在这里让人们摆脱了任何形式的压迫,以自由为基础,实现了平等的理想。然而,在这里也引发了一个令人深思的问题:真的存在这样一个美丽的国家吗?在哪里可以找到它?席勒也给出了自己的答案。这样的审美国家实际上只存在于个别卓越之人中。

席勒的审美教育机制作用的过程如图(图1)所示。

(二)“游戏”的中介作用

席勒是西方美学史上第一个对“游戏”进行专门研究的人,他的“游戏说”中的“游戏”,并不仅仅是指“物质世界的游戏”。席勒强调,游戏的本质应该是一种超越物质欲望和道德约束的自由,它可以让人们获得真正的自主性和审美体验。自由美和经验美是席勒游戏美学的两个重要特征。它们既表现出席勒游戏美学相较于其他游戏学说的特殊之处,代表了游戏之美的理想王国;又凸显了席勒游戏美学注重生活、关注现实、保持人性完整的客观事实,描绘着富有游戏之美的生活世界。

最初,人性的碎片化现状催生了对人性完整的需求。游戏是治愈人性碎片化的良法,因为“只有当人是完整意义上的人时,他才游戏;而只有当人在游戏时,他才是完整的人”(第十五封信)。游戏代表了人性的饱满,可以让人体验到现实生活中欠缺的生命充盈的感觉,是成就完满的人的必要条件。其次,在证明游戏的先验存在时,游戏被描述为游戏冲动。席勒“游戏说”的主体就是关于游戏冲动的论述。作为形式冲动和感性冲动的集合体,它的任务就是在二者之间划出一个和平的缓冲范围,让它们在这个既定范围内自由地实现对象化。因此,进入审美王国就必须先学会如何游戏。作为审美王国的公民,他必然先是审美的人和游戏的人,所以审美教育旨在通过美的实践来指引人成为审美的和游戏的人,也就是发现人自身美的本性和游戏的本性。

在《审美教育书简》中,席勒将游戏视为实现人类完整性的基础,并将其与美学紧密结合,以此作为改造人类本身和现实世界的首要途径。基于人性和审美的光环,席勒强调游戏的特殊性,不仅最为接近游戏的纯然本质,而且最大限度地发挥了游戏的功能。

三、生命美学

(一)生命的存在方式:审美与艺术

“希腊国家的这种水螅性如今已被一架精巧的钟表所代替,在那里无限众多但都没有生命的部分凑在一起,从而构成了一个机械生活的整体。”(第六封信)现代工具理性的极度发展使得主体开始逐渐隐退,现代性语境下的主体性开始成为一个难题,因此,尼采所说“上帝之死”既是理性发展的必然,也是理性发展的困境。

席勒深知现代社会的生存难题,认为美的艺术是恢复人的天性的途径。于是以审美教育为途径,去关心人的个体生命的审美化和艺术化的存在,当成人类从必然王国走向自由王国的必由之路。他认为,艺术是自由的女儿,理想的艺术必须勇敢地超越现实需要,旨在通过美学唤醒人们内心深处最纯洁、最完整、最具有活力和创造力的精神,走向人性本真的状态,从而有意识、有感情、有思维地进入自由王国。席勒的审美教育思想本质上是关乎人的生命活动的世界观。

人类生活的本质在于审美,而作为美的集中表达——艺术,从本质上说也是人的生命力的集中表现,它突出了人的生命力。艺术与审美共同构成了人类生命活动的精华,并将生命的意义和价值融入其中,使之成为一种无限的存在。因此,审美活动不仅仅是一种基于实践的行为,还能超越实践,成为一种更高层次的生活方式。从这个意义上看,审美活动本身就是关乎人类的生命活动。

(二)人性的完满

席勒在他理论中提出的“完善的人性”就是美。审美教育最根本的任务,就是使主体的生命本质达到最完美的展开,生命的多样性和丰富性得到最大程度的绽放。

席勒指出,“人格”和“状态”是人类本质的两个基础。稳定的“人格”處于各种变化的特定的“状态”中。因此,“感性冲动”和“理性冲动”则是人类内心深处的两种截然不同的情感和行为。尽管席勒以抽象的概念来探讨人性及其存在,但是,这种探讨是建立在对人的实际生存状态的认识上,也与当时人的生命活动密切相关。他的观点反映出当时德国社会个体生活的艰难处境,他指出,当今的人类处于一种分裂的状态,而完整的人性则需要一种感性和理性的和谐统一。在席勒看来,为了整合分裂的人性,只有在游戏冲动里面,才能达到人性的和谐,情感与理性、自然的多样性与道德的一体性才能达到统一、和谐的境界。在这里,我们看到了席勒美育思想中生命智慧的闪光。人的生命与动植物生命的不同就在于人的生命是积极主动地向世界敞开,并能用自己的意识和智慧对世界和自身生命进行反思和观照。个体是一个积极的生命体,当个体以审美的态度对待万事万物,保持一种既存于世界又能以游的境界与世俗拉开一定的审美距离时,如此,人生的自由才能真正成为现实。

(三)日常生活审美化

席勒美学确立了“完整的人”理想,即美的形式的最高要求。但作为启蒙时期的诗人、哲学家,他在思考问题方面表现出启蒙运动中精英知识分子的特质。

首先表现为对人主体性地位的确定性。随着时代的发展,人类面临着席勒未曾料到的灾难和恐惧,比如两次世界大战、信息和科技革命等,这些都让人们开始重新审视人类的本质,并开始质疑人类的主宰地位,而席勒的最高理想也显得虚幻。其次,对大众生活的精神意义要高于实际生活的需要。他认为只有高尚的灵魂才存在审美王国,大众被视为需要启蒙教导的庸众。而实际上,审美体验是无处不在的,审美思维内在于日常思维的活的源头中。

从启蒙时代到当代社会,大众的知识地位逐步提高,人们在日常生活中的审美自由大大提升。席勒美学虽然以人生活的愉悦、和谐、自由为目的,但对大众审美观的忽视,使其理论没有在现实世界得到实现,而是仅仅作为审美乌托邦存在。当代审美的多元景观使人们在感性上得到了更多解放,达到了对理性中心主义的反拨,是从实践上和感性层面对席勒美学的发展。

我们生活的环境与席勒构想的社会早已不同,但人们在社会生活中对于自由的向往、对于家园的寻觅是贯穿于生命始终的。“完整的人”的目标仍然植根于人们心灵深处,从未远离人的精神世界。它为人们提供了一个可以在繁忙生活中放松身心、在现实世界寻求和谐统一的审美乌托邦。

五、结语

席勒的《审美教育书简》在西方美学史上富有划时代意义。作为第一部美育作品,它标志着西方美学思辨由认识论美学转向人生的存在论美学。他的思想核心在于美,主张运用美来塑造完整人格和建设美好国家,对现代性的批判是其实质所在。

席勒的美学理念一直影响着当代,在今天依旧具有深远的影响力。对个体生命来说,内在的“游戏”冲动是解救其在现代社会中碎片化困境的手段和目的,如此方能从艺术和审美上达到人性的完整与和谐。而其思想中的启蒙精英意识,也反过来让大家更关注并反思当代大众生活和多元的审美观,在新时代的书写下传播人文精神,关注生命个体,为构建和谐社会注入源源不断的活力。

注释:

①(德)席勒著,张玉能译:《审美教育书简》,译林出版社2009年版。

参考文献:

[1]席勒.审美教育书简[M].张玉能译.南京:译林出版社,2009.

[2]闫翠静.席勒的美学思想及其现实意义[D].山东师范大学,2009.

[3]安佰鸿.席勒的自由观念和美育思想[D].山东大学,2006.

[4]王东,吴效刚.席勒美育思想的现代性意义[J].江海学刊,2006,(6).

[5]罗双.论席勒的“游戏说”[J].美育学刊,2016,(07).

[6]崔娜娜.论席勒《审美教育书简》中“完整的人” [D].上海师范大学,2013.

[7]张玉能.《审美教育书简》中的美学思想——美论与人性[J].青岛科技大学学报(社会科学版),2014,(30).

[8]张玉能.《审美教育书简》中的美学思想——审美教育论[J].美育学刊,2014,(05).

[9]邹蕴.未竟的审美教育之路——席勒对启蒙时代的反思[J].文艺争鸣,2015,(01).

[10]杜高山,周爱光.席勒游戏美学初探[J].體育学刊,2015,(22).

[11]甘露.席勒的人性论和美育思想——读《审美教育书简》[J].艺术百家,2008,(24).

[12]刘湉祎.对席勒审美状态的再认识——关于《审美教育书简》的分析[J].教育观察(上旬刊),2013,(06).

作者简介:

熊厚,女,湖北荆州人,海南大学在读硕士研究生,研究方向:文艺学。