失眠的夜晚,苏轼都在祸祸谁

周思雁

苏轼的诗词里记录了诸多与亲友夜饮的情景,或于梅花盛开、月色鲜霁的春夜,或于暮云收尽、银汉无声的中秋,或闻洞箫,或听江声,实有无数喜乐悲欢可言。譬如苏轼任杭州通判时,与大他近二十岁的太守陈襄关系颇好。熙宁七年(1074),陈襄即将调离杭州,设宴于杭州城中的有美堂,请各位同事一起吃个饭。这一晚月色如练,站在堂上前望浙江,后顾西湖,景色甚佳。宴罢之际,陈襄请苏轼记此胜景,苏轼便大笔一挥,即席作成《虞美人》一首赠予陈襄。词中“一江明月碧琉璃”可谓将水中映月之景描摹得淋漓尽致。

陈襄走后,接任他守杭州的是杨绘,他和苏轼年纪相近,关系同样处得也很好。不过二人共事时间并不长,当年九月,苏轼即调为密州知州。这一晚,杨绘设宴于西湖之上,为苏轼饯别,惆怅之时,苏轼写下了著名的词句: “何日功成名遂了,还乡,醉笑陪公三万场。”此夜的苏轼虽有对这座江南名城和故旧新知的依依不舍,但更多是怀着对出任州官,一步步实现自己政治理想的满腔热情。他告诉朋友不必为离别而伤感,我们都会有“功成名遂”那一天。

然而,理想是丰满的,现实却常常坎坷。乌台诗案后,苏轼谪居黄州四年有余。神宗去世后,宣仁皇后听政,苏轼得以还朝。只是他在朝中的日子也不甚顺遂,元祜四年(1089),时隔十六年,苏轼又一次为官杭州,这次做了知州。

这年冬天,苏轼的妻弟王箴来杭州看他。王箴可能是和苏轼一样的夜猫子,两人时常夜间共话。这年冬月底,杭州降下了雨夹雪,苏轼大抵是受了寒,身体有些不适,却还是坚持熬夜,与王箴一起饮姜蜜酒。许是为借姜驱寒吧,可惜一杯辄醉。醉后的苏轼也没有选择去睡觉,而是充分发挥“吃货”本质,拖着病躯亲自下厨,做了一道荠菜青虾羹,还特别叮嘱王箴“他日归乡,勿忘此味也”。

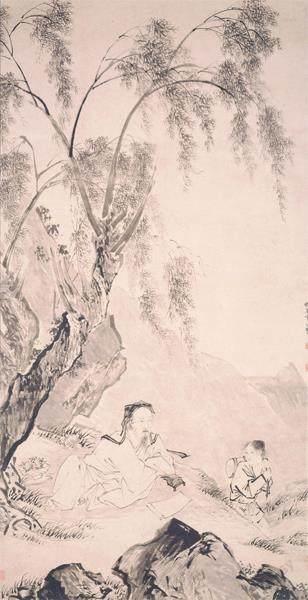

秉烛夜游大抵是浪漫的诗人们的常规操作,昔日王子猷大雪之夜乘船访戴安道,乘兴而行,兴尽而返,可谓是任性放达的典范。潇洒的东坡先生当然也不甘落后,即使是在谪居黃州这人生最为困难的时期之一,他依旧吃饭旅行到处走走停停,有时竹杖芒鞋,出入阡陌之上;有时赏月泛舟,放浪山水之间;有时寓居佛寺,晚看孤雁;有时高擎烛火,夜赏海棠。

在某个春夜,苏轼出门饮酒至醉,乘着月色来到了一处溪上的桥头,大约是不胜酒力感到困倦,就直接解下马鞍当作枕头,醉卧山水之间。在某个秋天,此人又夜饮复醉,归来时家童早已熟睡,鼾声如雷,进不去自己家门的苏轼只好倚杖而立,听滔滔江水,生出远遁江湖之感。

元丰五年(1082),苏轼被贬黄州已是第三年了,但他依旧保持着乐观旷达的心态,两度与客夜游赤壁,写下了著名的前后《赤壁赋》。虽然此时他身在的赤壁并非三国时期的赤壁古战场,但这并不妨碍他在江上清风、山间明月和客人的笛箫声中参悟。

不过,苏轼并不只是一位浪漫主义的诗人,有时也颇具实证精神。元丰七年(1084), ; 苏轼调任汝州团练副使,顺便送长子苏迈到饶州德兴县任县尉,父子二人途经湖口,游览了这里的名胜石钟山。苏轼对这座山名字的来历充满疑惑,山寺中的僧人就叫小童用斧子敲击山间的几块石头,果然发出了“空空”的声音。可是苏轼却不相信这就是“石钟”的含义,显然他有自己的想法。于是,等到夜色四合,明月东升,苏轼再次乘舟向石钟山而去,这次跟着他夜游的还是苏迈。父子乘船来到了山侧绝壁之下,听到了“如钟鼓不绝”的洪亮声音从水上而来。于是,苏轼细细察看,发现原来山下都是石穴和石隙,水波激荡其间,才会发出那样的声音。这一次夜游,苏轼身体力行地向自己的孩子展示了遇事常需亲自探求,目见耳闻,而不能臆断有无,可以说是一次生动的实践教育经历。

对苏轼而言,这一生可挂念之人甚多,夜来不眠之时自然也有“思远道”之举,而弟弟苏辙便是深夜难过的苏轼脑海中常常浮现的人物。苏辙比苏轼小两岁有余,兄弟二人感情甚笃。曾有网友调侃“苏辙不是在捞哥哥就是在捞哥哥的路上,为捞哥哥一路做到了副相”。实际上,兄弟二人自幼一同读书,又同登科第,在仕途中一直相互扶持,同进同退,感情上自然亲厚无比。且相比哥哥的过人才气,苏辙更显沉静,在宣仁皇后听政期间也确实官居高位,不过玩梗归玩梗,捞人之语还是要适度解读,苏轼贬谪岭南期间,苏辙同样见黜,一路向南至雷州、循州,与哥哥隔海相望。

在睡不着的夜晚里,苏轼深深思念着自己的亲弟。嘉祐七年(1062)岁暮,苏轼正于凤翔府判官任上,不能归家与父亲和弟弟团聚。蜀中风俗,到了年末,人们互赠礼物称为“馈岁”,酒食相邀称为“别岁”,除夕夜通宵达旦不眠称为“守岁”,于是苏轼作了三首诗寄予弟弟苏辙。

当然,说起苏轼对弟弟的思念,最广为人知的莫过于那首《水调歌头》。苏轼此时与弟弟已有七年未见,在这个中秋佳节,他喝得酩酊大醉,写下了这首千古名篇。 “但愿人长久,千里共婵娟”,这仍是十分幸运的,毕竟远隔千里的人依然共存于世,彼此思念,而至于早逝的爱妻王弗,苏轼再想见到她,便也只有梦中了。

至和元年(1054),虚岁十九岁的苏轼与邻乡乡贡王方的女儿王弗结为夫妻,二人恩爱相守十一年。王弗病逝时年仅二十七岁,留下苏轼的长子苏迈,时年不过六岁。熙宁八年(1075)正月,在密州的苏轼夜梦而觉,写下了经典的悼亡之作《江城子》。在梦中,他仿佛又回到了故乡蜀中,爱妻王弗就坐在小窗之前,正好梳妆。梦里两人相看泪眼,梦外却只余苏轼一人感叹君埋泉下,我寄人间。

毫无疑问,苏轼确实是个秉性难改的乐天派。在他屡遭贬谪的一生中,懂得自我排解是他处理精神内耗的一剂良方。于是,在一个又一个夜晚,他与亲友欢聚阔谈,游山玩水,身边之人是他同饮同游的目标,而不在眼前之人也常成为他挂念的对象。苏轼或许是在用他的积极乐观对抗着命运的坎坷,又或许是在用他的旷达自适享受着每一盘美食、每一轮明月、每一场思念和人生的每一个瞬间。

(弈城荐)