基于“喜神”文化的徐州香包创新设计研究

冯静 姚惠

[摘 要]首先研究了“喜神”的由来、在民俗中的作用、形象及其寓意。其次分析了徐州香包的发展与现状,并且分析了香包的结构、造型、颜色和寓意。最后从形、色、意三个方面对香包进行设计。“喜神”与徐州香包的碰撞与结合,让徐州香包在现代生活中焕发出新的光彩,也让这一非物质文化遗产得到了更好的传承与发展。

[关键词]喜神;徐州香包;民间艺术

[中图分类号]TB472 [文献标识码] A [文章编号] 2095-7556(2024)7-0070-03

本文文献著录格式:冯静,姚惠.基于“喜神”文化的徐州香包创新设计研究[J].天工,2024(7):70-72.

“喜神”文化是中国吉祥文化的重要组成部分,其反映了植根于人性深处追求喜乐的简单愿望。徐州香包则是我国优秀的非物质文化遗产,是民间手工技艺的典型代表之一。但由于时代的变迁,香包从古人的随身佩戴之物慢慢淡出了人们的日常生活。如今,徐州香包正面临着传承危机。如何让徐州香包扎根于现代土壤中成了当前需要解决的问题。本文以“喜神”作为切入点,对徐州香包进行创新设计研究。

一、“喜神”文化

(一)“喜神”的由来及民俗作用

“喜神”乃是民间信仰的神祇。由于民众都渴望着吉祥如意,避开种种灾难,追寻欢乐与喜悦,于是他们根据内心的期盼和想象,塑造了一位“喜神”。东汉道教经典《太平清领书》中“天上昌兴国降逆明先师贤圣天地喜神出助人治令人寿四夷却 ”[1]最早记载了“喜神”这个词。据史书记载,汉代的政治、经济、文化都存在着一定的动荡和变革。在这种环境下,人们企图用精神上的满足来弥补物质上的不足。谶纬是当时流行的占卜术,通过观察天象、地理和人事等因素预测未来的吉凶祸福。“喜神”就是作为择吉术中的神煞出现的。

唐时,任武安军左押衙的易静著有《兵要望江南》,记录了行军打仗时用占卜术择吉避凶。其中《占六壬之二十八》记载:“行兵课,切忌反吟凶。若遇喜神应解退,恶神立败祸来冲。反覆我军中。”[2]这里的“喜神”是和“凶神”相对的概念,是宗教精神下的产物[3]。

宋时,“喜神”从概念神变成了“画像”。宋代宋伯仁在撰绘《梅花喜神谱》时写道:“其实写梅花之喜神……”[4]宋以后,由于祖先崇拜,祖先被称为“神祖”,故祖宗遗像也被称为“喜神”。俞明先生在《五妹旧梦》一书中记载彭家旧事时写道:“供桌上请出喜神,喜神就是祖宗神像,正中一幅大红喜字,是咸丰帝赐给彭启丰的御笔。”

明清时,“喜神”变成了民间俗神,逐渐发展成人们追求平安顺遂的吉祥之神。明朝洪应明在《菜根谭》中写道:“福不可徼,养喜神以为招福之本;祸不可避,去杀机以为远祸之方。”[5]清人任铁樵对《滴天髓》注文说:“凡八字先要有喜神,则用神势,一生有吉无凶,故喜神乃吉神也。若柱中有用神而喜神,岁运不逢忌神无害,一遇忌神必凶……”[6]这说明了“喜神”是个“吉神”,有了“喜神”就可以逢凶化吉、平安顺遂。百姓出远门时会找算命先生占卜吉凶,并且算出“喜神”出现的方位,顺着方位进行叩拜以保平安[7]。

(二)“喜神”的形象与寓意

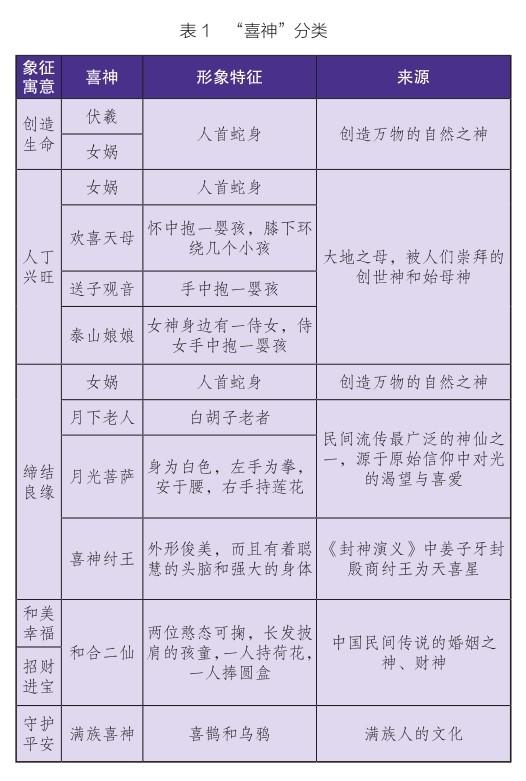

“喜神”不像福、禄、寿三神是由星宿衍变而来的,“喜神”没有具体的形象,而是一种抽象的形象。民间年画中“喜神”有似天官的,有似财神的,也有被人称为专管婚姻的红喜神,如女娲或月下老人,还有很多神仙被赋予了“喜”的寓意。民间认知度较高的“喜神”大概有10位,分别是女娲、伏羲、欢喜天母、送子观音、泰山娘娘、月下老人、月光菩萨、喜神纣王、和合二仙和满族喜神[8]。每位“喜神”都有不同的寓意与形象特征(见表1)。

二、徐州香包文化

(一)香包的发展与现状

“喜神”是古代吉祥观念的精神产物,而徐州香包则是观念的物质载体,承载着手工艺人的勤劳与智慧,蕴含了中国民间传统造物思想与艺术审美。但是随着社会的发展与进步,传统的手工艺不再被当代人所欣赏。

香包最早产生于战国时期,其初始功能为医用。到了汉代,“子事父母,左右佩用……衿缨,以适父母舅姑”。香包被赋予了礼仪功能。而到了明清时期,香包的礼仪意义更是得到了升华。它不再仅仅是一件美观的饰品,而是成了上层人士地位与身份的象征,香包的制作工艺也达到了鼎盛时期[9]。近现代以来,西方的服饰传入中国,西洋服饰渐渐被大众推崇,香包与西服很不相配,逐渐退出了历史的舞台。香包记录了中国服饰的时尚变迁和文化的发展脉络,成为我们了解历史、传承文化的重要载体。

2008年,徐州香包凭借深厚的历史底蕴和独特的艺术价值,入选了第二批国家级非物质文化遗产扩展项目名录。然而,如何让徐州香包这一国家级非遗项目在新时代焕发出更加璀璨的光彩,是我们需要深入思考的问题。

(二)徐州香包的艺术特点

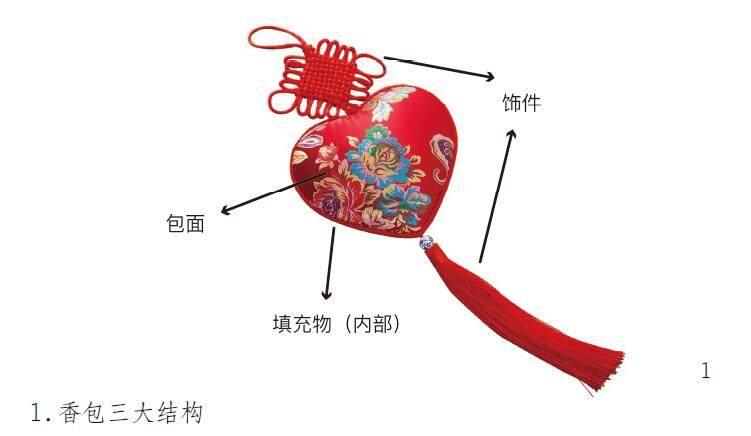

1.徐州香包的结构

徐州是两汉文明的发源地,素有“千古龙飞地,一代帝王乡”之称。“喜神”在汉代被广泛信仰时,徐州香包工艺已经出现了。马王堆一号墓出土的西汉绮地“信期绣”香囊证实了这一点。徐州香包主要由包面、填充物、饰件三大部分构成(见图1)。包面一般选用棉麻或绸缎,质地光滑,色彩鲜艳。填充物以艾叶、白芷、丁香、苍术等中草药和棉花为主,具有驱虫、缓解疲劳、安神助眠等功效。徐州香包的制作工藝精湛,拥有丰富的造型和喜庆吉祥的寓意。

2.徐州香包的造型

徐州香包的造型淳朴敦厚,款式多种多样,形态各异。徐州香包的造型主要分为几何造型、动物造型、植物造型、文字造型和人物造型[10]。几何造型是徐州香包最为常见的造型,主要有心形、圆形、长方形、元宝形、菱形和扇形。这类香包造型简单,配合着精美的动物纹样或文字纹样等,通常挂在房间里,营造出喜庆、热闹的氛围。老虎、五毒和龙是常见的动物造型。在每年的端午节,家里的长辈会给小孩制作五毒香包、虎头鞋和虎头帽,为他们驱邪纳福。植物造型以葫芦、花生、石榴、白菜和莲花为主。文字造型以福、禄、寿、喜、财等具有吉祥寓意的字样为主。而人物造型则是徐州香包中制作工艺最复杂、最细致的一种。有单独人物造型,也有人物组合造型。人物造型憨态可掬、生动有趣,极具表现力。

3.徐州香包的颜色

徐州香包在颜色上遵循着五行配色规律,以代表激情、喜悦的赤色,尊荣、富贵的黄色,生命、活力的青色和作为无彩色不单独使用的黑色和白色为主,粉、蓝、紫等其他颜色作为点缀色。香包的颜色具有一定的象征意义和吉祥寓意。徐州香包中,红色是常被使用的颜色。不管是什么题材的香包都可以使用红色作为底色,从而增添喜气洋洋的氛围[11]。这种用色方式不拘泥于对自然色彩的逼真再现,而是追求一种纯粹而直接的色彩表达。手工艺人通过运用色彩的象征意义,传达其内心深处的感悟和情感。徐州香包省级传承人井秋红很喜欢紫色,所以她的一些作品以紫色为主,大胆地对颜色进行创新,表达自我。

4.徐州香包的寓意

在中国民间艺术中,随着吉祥文化的发展,形成了辟邪求吉这个重要的艺术主题。不同的地区有不同的艺术表达形式。无锡人利用“大阿福”;天津人利用“泥人张”;北京人利用“兔儿爷”;徐州人则利用“香包”这种艺术形式来表达辟邪求吉的文化观念。徐州香包利用谐音法、寓意法和象征法,通过使用植物、動物和神仙人物的纹样或造型来传达一定的吉祥寓意。例如,“鹿”代表“禄”;“葫芦”代表“福禄”;“莲花”代表“好运连连”;“石榴”代表“多子”;“寿星”代表“长寿”等。徐州香包以独特的吉祥装饰纹样和丰富多样的造型,传达出人们对幸福美好生活的深深祝福与热切向往。

三、徐州“喜神”香包设计思路

随着消费文化、视觉文化的兴起,大众的审美水平不断提高,人们对商品的需求不再局限于功能上的享受,而是更加追求视觉和精神上的满足。徐州香包作为传统工艺品,具有独特的实用价值。然而,在历史长河中,香包的外观设计并未与时俱进,缺乏一定的审美创新,这在一定程度上限制了其更广泛的传播和发展。结合“喜神”的概念与徐州香包的传统艺术,从形、色、意三个方面对香包进行创新设计,使其既蕴含深厚的文化内涵,又符合现代审美趋势。

(一)形

形的转化是一个直接的艺术提炼过程。通过精准地撷取文化精神与审美意趣中涌现的视觉图像符号和独具匠心的形态元素,并创造性地转嫁于设计的产品之上。这种转化不仅保留了文化元素的原始精髓,更在设计中注入了新的生命力和艺术感染力。如今,大众更加偏爱那些独特且富有创意的形象设计。如泡泡玛特旗下的Molly、Dimoo和Labubu等形象,可爱、生动,能迅速吸引大众的目光。借鉴泡泡玛特的形象特点,在“喜神”形象设计上,运用更加夸张和卡通化的手法,塑造天真无邪、可爱迷人的“喜神”形象。比如,圆润的脸颊、夸张的面部表情、放大的眼睛、上扬的嘴角。

(二)色

色彩在视觉设计中占据着举足轻重的地位,它相较于图形和文字,更能直接而深刻地感染人的情绪。并且色彩能够迅速吸引观察者的注意力,传达出强烈的情感和丰富的信息,使产品更具感染力和吸引力。徐州香包的配色以五行色为主,“喜神”文化的代表色是红色。在色彩的选择上,可以运用明亮、鲜艳的色彩,如红色、黄色、粉色等温暖的色调,既突出“喜神”的喜悦与活力,又为香包增添喜庆与吉祥的气息。

(三)意

在当代社会,喜神的形象与内涵已经超越了传统意义上的“神仙”范畴,融入了更多元化、现代化的元素,具有更广阔的定义。“喜神”成了人们追求快乐、表达喜悦的情感寄托者。深入挖掘“喜神”的文化内涵,研发不同主题的“喜神”香包,以满足某些节日、小孩满月、长辈过寿和新店开业等喜庆场合的使用需求。采用象征性、间接性、暗示性与隐喻性的方式,将“喜神”的祝福传递给佩戴者。

四、结论

徐州香包的设计灵感和“喜神”观念的出现都来源于人们对美好生活的向往,传达了中国民间特有的表达方式和观念意识。在新的时代背景下,我们要传承和保留中华优秀传统文化,要积极探索创新,将徐州香包和“喜神”结合,通过对香包进行形的转化、色的转换和意的转变,让香包这一传统手工艺品在现代社会中焕发出新的光彩,也为其他非物质文化遗产提供新的设计方向,开辟出一条独特而富有内涵的设计思路。

参考文献:

[1]王明.太平经合校[M].北京:中华书局,1960:585.

[2]曾昭岷,曹济平,王兆鹏,等.全唐五代词[M].北京:中华书局,1999:425-426.

[3]孙晨旭.“喜神”母题探究[J].艺术学界,2017(2):225-228.

[4]宋伯仁.梅花喜神谱[M].北京:中华书局,1985:1-2.

[5]洪应明.菜根谭[M].北京:中华书局,2008:166.

[6]李雨田.滴天髓阐微·卷三[M].上海:上海大东书局,1947:32.

[7]陈晓.论“喜神”的由来、地位、作用及其泛指和讳称的用法[J].交响(西安音乐学院学报),2020,39(3):17-23.

[8]殷伟,程建强.图说喜文化[M].北京:清华大学出版社,2013:2-40.

[9]吴盈盈,韩荣.徐州香包视觉特征及其文化功能探析[J].设计,2018(15):94-96.

[10]杨春芳.文化创意热潮下马庄香包发展的创新思路研究[J].美术教育研究,2022(19):87-89.

[11]阮晓敏.徐州香包装饰纹样研究及其设计应用[D].徐州:中国矿业大学,2022.