高职中医康复守正创新技术型人才培养思考 *

——以重庆护理职业学院为例

王 烨 何锡珍 刘晴晴 沈夏虹

(重庆护理职业学院医学技术与健康管理系,重庆 402760)

2019年10月26日,《中共中央 国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》专门为中医药发展创新提出了相关指导意见,特别是习近平总书记提出的“传承精华,守正创新”,是对新时代的中西医结合和中医药发展思路创新最为精辟的论述。其中“正”应当包含中医药的大医精诚内涵,即悬壶济世、仁心仁术、普济众生、妙手回春以及以患者为核心,把患者当亲人、心地仁慈、医术高明等。“守正”的核心则还包括对疗效和安全的孜孜以求,如做临床则讲疗效、做药则讲药效、做康复则讲恢复效果。而“创新”即要用现代人的思维方式、现代语言、现代科技来诠释中医深邃的科学内涵,包含中医药理论、教育、服务、科研、管理等各个方面[1]。

具体落实到高职中医康复技术专业人才培养,不同于单纯的中医学类专业,中医康复要求在不同疾病领域加强中医理法方术和现代康复理论的融合,强调“中医为体、西医为用”,突出融合创新,走出一条具有中医特色的康复人才培养之路[2]。本文在“守正”的基础上,就建设符合当前医学教育要求下的高职中医康复技术专业人才培养目标、课程设置、教学方式、考核手段、思政教育、就业方向等方面进行思考,以培养更多能适应和引领未来大健康产业发展的高素质中医康复人才[3],为康复医疗事业发展贡献“中国特色”。

1 明确中医康复治疗保健范围

中医康复技术专业是教育部高职高专教育目录内医药卫生大类下中医类专业,为近年新设高职高专专业。中医康复治疗保健对象包括疾病康复期人群、残疾人、老年人、慢性病患者、亚健康人群、儿童、产妇等特殊人群;中医康复常见病种涉及神经系统疾病(如脑卒中)、骨关节肌肉疾病和伤残(骨折、截肢等)、心血管及呼吸系统疾病、老年病、儿童病、产后病、精神残疾、慢病、面部损容等;中医康复常见方法包含推拿按摩、针刺、艾灸、刮痧、敷贴、熏蒸、足疗、耳穴、药膳、运动等传统康复方法,兼有物理治疗、作业治疗、言语治疗、心理治疗等现代康复方法;中医康复治疗保健机构包含综合医院康复科/针灸科、康复门诊、康复专科医院、准康复医疗机构(如长期留治机构、病残护理院等)、“治未病”中心、基层中医馆、社会办产后康复机构及其他中医养生保健服务机构、美容机构等。

2 提炼人才培养目标 注重复合型人才培养

精准的人才培养目标是中医康复人培养的关键,既要重视基准性素质如知识、技能的培养,又要兼顾培养鉴别性素质如自我概念、个性特征与品质、动机等[2]。根据当前实际情况,需要培养体现中医康复特色,融入现代康复理念,具有中西医康复治疗技术操作能力,一专多能的复合技能型人才。这样的人才在工作中才能实现中西医结合康复,在临床上取得确切疗效,并运用现代高新科技推进中医康复治疗技术创新[4]。故在人才知识结构上,必须围绕中医康复岗位的需要加以筛选和设计,知识以基础、成熟和适用为主;在人才能力体系上,必须以中医康复、保健岗位的需要为核心,强调对基本知识的熟练掌握和灵活应用;在人才培养过程中,更要强调与中医康复岗位的结合,重视实践教学和实习,重视中医传统文化人文素养培育,重视创新精神和创新能力等培养[1]。

综上,中医康复技术专业人才培养目标可总结为全面对接行(企)业发展需求,紧密对接职业岗位胜任力要求,主要培养适应社会经济发展,德、智、体、美、劳全面发展,了解国家相关政策法规,思想政治坚定,德技并修,具有一定的科学文化水平,具有良好的职业道德、工匠精神和创新精神,具有较强的就业能力、一定的创业能力和支撑终身发展能力,适应经济发展新常态及康复治疗与健康管理服务业发展需要,富有社会责任感和奉献精神,具备中医基础知识、基础医学知识、康复医学基础知识及健康管理理论知识和技能,具有较强的康复核心能力、人际沟通能力和可持续发展能力的中医康复服务产业高素质人才。

3 积极推动课程建设

课程是医学教育的核心与基础,直接影响人才培养质量。中医康复技术专业课程尽可能在知识体系上突出传统与现代康复的交叉融合,课程内容紧跟行业发展前沿,在教学过程中突出互动性,在学习考核上突出个性化,切实提升学生的学习成效[5]。

3.1 优化课程设置 紧密衔接岗位需求按照“一主线(以中医康复需求为主线)”“双证书”“三对接(课程内容与职业标准对接、教学过程与职业岗位工作任务和生产过程对接、教学环境与职业场景对接)”的课程体系建设思路,根据中医康复职业工作过程和岗位能力分析,与企业联合优化、整合课程,深化课程建设,使之更加贴近职业岗位需求。

目前中医康复技术专业的课程设置主要分为3部分,分别是公共基础与人文、专业知识(专业理论基础/专业技能实践)、职业可持续发展,每部分可对学生从不同角度进行能力培训和提升。重庆护理职业学院结合自身与行业发展特点,又把中医康复技术专业的课程进行不同组合,以应对不同职业岗位能力,如现代康复岗涉及的课程为康复评定以及物理、作业、言语、运动治疗技术,传统康复岗涉及的课程为中医基础、经络腧穴、推拿技术、中医适宜技术,同时尚有其他职业岗位能从这些课程组合中得到职业能力支撑,如康复辅具咨询师涉及课程为康复评定、康复辅助器具,产后康复师涉及课程为产后康复技术、中医适宜技术,保健调理师涉及课程为经络腧穴、推拿技术、中医适宜技术等。精心设计的专业课程与行业岗位紧密衔接,有利于培养一专多能的中医康复技术型人才。

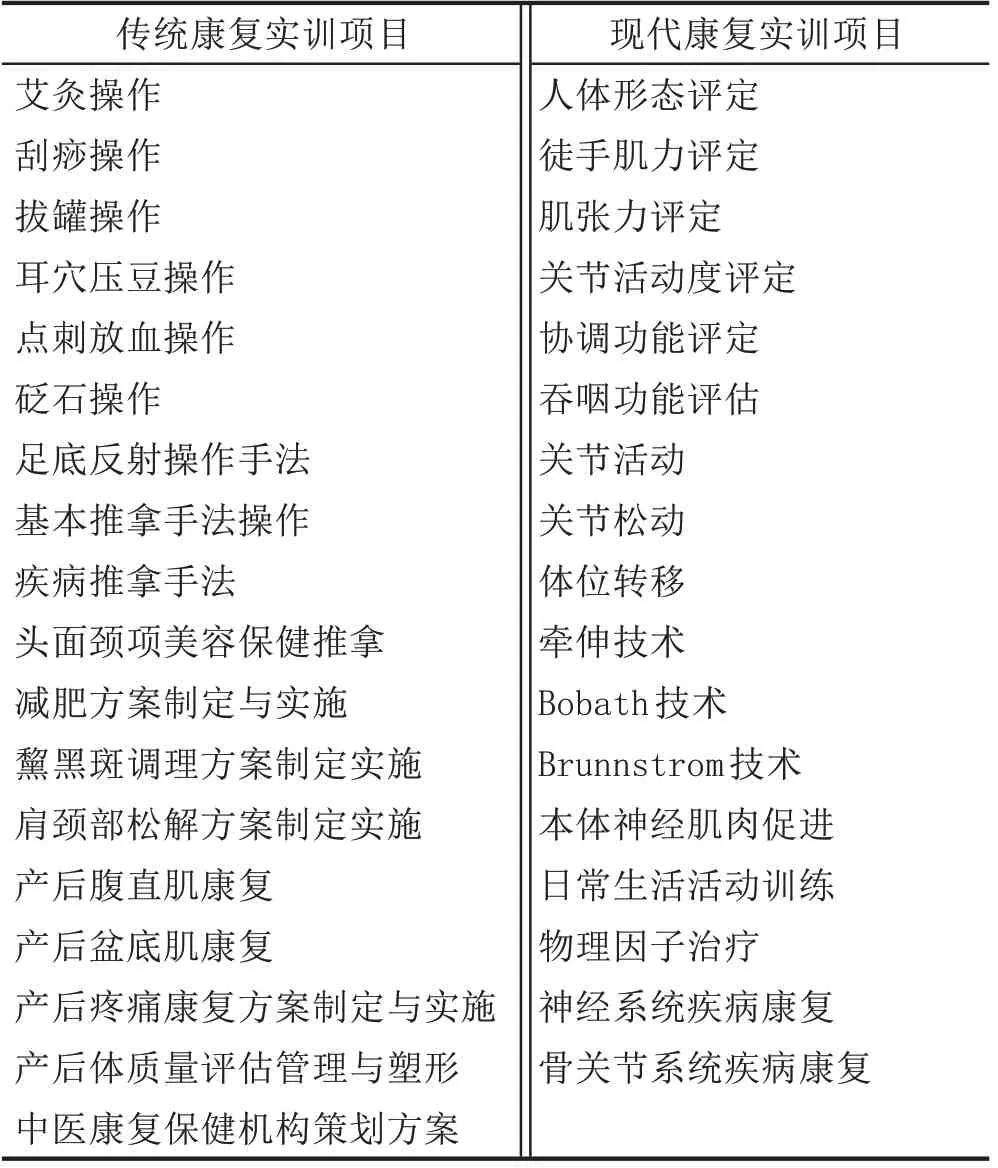

3.2 完善教学做一体化实习实训环境 提升学生专业技能根据专业特点,对接行业标准,积极引进中医康复行业规范和标准,建成环境真实、设备先进,集现场教学、实训、职业技能培训于一体的校内实训基地。目前校内有康复辅具室、物理因子治疗室、康复大学生创新创业基地、作业治疗室、推拿针灸实训室、中医骨伤实训室等。而合格的中医康复人才是一类具备岗位胜任力的复合型技能人才,对动手及操作能力要求较高,故日常实践教学比重大,且每一次实践教学内容均需精心设计,以实现项目内容之间前后连贯。可采用项目导向、案例教学、生产实训、顶岗实习等教学模式,实施“教学做一体”的人才培养模式;同时为适应行业的不断发展,定期进行行业走访,及时更新和完善教学内容,保证教学内容的科学性、前沿性,从而提高其与人才培养目标的契合度[3]。目前重庆护理职业学院中医康复实践教学整体分为传统康复和现代康复两大板块,教学内容以突出中西康复融合、促进疾病康复为主,以下为整理的部分中医康复技术专业实践项目。见表1。

表1 中医康复技术专业部实践教学内容

表2 中医康复技术“X”证书融入学历教育方案

3.3 重视专业课程思政育人中医康复技术专业以育人为目标,重视立德树人,注重学生的情感体验和道德实施[3]。“大医精诚”是中华智慧和高尚情操在中医药方面的集中反映,“精”指医疗技术精湛,要至精至微;“诚”指医德要高尚。为充分发挥中医药传统文化强大的育人功效和优势,需根据教学内容精心设计以实现专业课育人目的。如“人文中医”教学内容为《中医康复导论》中第四章节内容,授课时长2 学时。课程内容包含中医之德、中医之术、中医之道3 部分,涵盖中医医务工作者基本职业道德要求、中医诊疗预防之术、中医生命观、养生观等内容。授课过程中思想政治与专业知识相辅相成。在“中医之德”部分,通过解读《大医精诚》条文和讲述古代及现代医家的优秀事迹,阐述“大医精诚”的道德内涵,让学生明白作为一名优秀医务工作者应达到的标准和要求;在“中医之术”部分,不仅有条文解读和优秀医家故事讲述,让学生体会“仁术”的含义,同时引导学生讨论分享自己3 年的学习规划,教导学生学习之路要“博极医源,精勤不倦”,培养具有认真谦卑的服务态度、仁爱济世的事业准则、勇于创新的终身学习者;在“中医之道”部分,通过生活案例,让学生了解中医的哲学观、生命观和养生观,使其体会“天人合一”“未病先防”“贵人重生”等思想,以便促进学生确立正确的人生观、世界观。

通过“中医之德”“中医之术”“中医之道”3 部分内容的递进式学习,增强了课堂思政教学效果,提升了学生的人格素养,培养了学生的文化自信与家国情怀。思政教学立足于“人与仁”“中与和”,实现课程思政的价值传递。思政点选取注重“贴近学生生活”“结合社会热点”“紧密联系专业知识”“关注思想道德意识提升”4 个原则。在思政元素的选择上,以“仁”“和”为基础,以道德和职业价值观念提升为核心,激发学生的敬业精神和对中医学的认同感、自豪感。

4 创新完善考核评价方式

学习考核评价是教育的最后一个环节,也是教学的起始环节。当前我国教育教学评价方式以期末考试为主,即通过在期末进行统一考试,来完成本学期教学内容的总结,但这种考核方法无法较为准确地反映学生学习的真实情况[6]。教学过程中,教学科目性质不同,导致考核方式产生一定差异,教师应坚持以能力产出为导向,创新与完善考核评价机制,制定以育人为目标的考核评价标准;考核内容不仅要注重专业知识,也要注重实践操作能力,同时还应包括对学生职业道德、分析能力、应用能力、创新能力等的评价;考核方式强调“多元化”,如学生自我评价、教师评价、师父评价、医院评价、患者评价、社会评价相结合的多方参与[7],尽可能实现对学生综合能力的全方位评价。

5 丰富教学培养途径 促进多元化发展

中医康复技术专业人才培养方案中,强调学生夯实专业基础知识,并实现“面”的全方位扩充。在当前“1+X”背景下,中医康复技术专业把“X”证书内容有机融入日常教学,不仅能满足学生的个性化发展,还能让学生拥有更加多元的专业能力,以适应多变的就业环境[8]。如在中医适宜技术课程融入康复调理内容,在推拿技术课程中融入家庭保健按摩师、小儿推拿保健与服务(专项能力)内容,在中医产后康复技术课程中融入产后康复(专项能力)等。另积极推动现代学徒制应用于中医康复技术专业人才培养,通过真实的工作与学习情境,让学生真正将理论知识融入实践中解决问题,培养出融贯中西的高素质康复人才[7]。同时鼓励学生参与各类社会实践活动,如暑期“三下乡”、志愿者服务等,让学生走进社会基层,使其在实践中接地气、受教育、长才干、做贡献[9]。

6 展望

中医康复养生文化源远流长,而中医康复技术高职教育在人才培养研究等方面依旧单薄、零碎,没有形成一个较为完整的体系。基于“传承不泥古,创新不离宗”的中医人才培养理念,以“守正创新,促进就业”为导向,深化专业改革,把我国传统的康复治疗方法科学合理地运用于康复治疗中[10],在不同疾病领域加强中医理法方术和现代康复理论的融合,突出中西康复融合创新[11],以促进中国特色康复体系建立和中医药文化传承与发展[12]。中医康复技术专业教育和人才培养也应顺应时代发展要求,以“新医科”建设为契机,实现医文、医工、医理的有机交叉[13],同时加强校企合作,以就业为导向、以岗位胜任力为核心、以职业素质为基础、以学生为中心、以服务为宗旨,切实贯彻人才培养与岗位需求接轨、与行业(职业)标准接轨、与国际人才培养模式接轨的原则,培养具有关爱品质、适应健康服务业发展需要的高素质技术技能型人才,构建结构合理、特色鲜明的专业结构体系[14]。也只有这样,中医康复教育才能不断发展,并使中医康复成为促进中国康复事业发展的主要力量之一。