基于特点分析我国大学生公益旅游的发展研究

大连大学建筑工程学院 周旭

公益旅游(Voluntourism) 开始于20世纪70年代的美国,是将公益活动和旅游活动相结合的一种新型的旅游形式。目前,国外对公益旅游的研究逐渐成熟,已经由原来的初步概念性研究转为选取不同国际背景下的案例进行深入调查[1-3]。2006年前后,我国旅游进入了大众化消费的新阶段[4]。公益旅游作为非大众型旅游(alternative tourism)的一种形式[5],在我国仅有20多年的发展历史,其在大学生市场的开发正处于初级阶段。这种研究的滞后现象,使国内对大学生公益旅游的现状研究尚不全面。针对这一现象,本文从感知、态度、动机三个层面进行分析和总结,对国内相关领域的研究具有借鉴作用。

1 大学生公益旅游的发展现状

1.1 公益旅游感知特点

具有高文化层次的大学生对客观事物的把握和表达较为准确,其旅游感知强度数据的可信度较高,原因有二:一是与国内缺少公益意识培养的现状紧密相关,公益旅游在国内仍然处于起步阶段,公益旅游并未被当作主要产品进行推广和宣传,造成了大学生群体没有足够的信息渠道来了解公益旅游;二是公益旅游在国内与志愿者服务有着密切的关系,大多数大学生对公益旅游和志愿者服务的概念分辨不清。其实,公益旅游是附加了异地性、暂时性、旅游特质等的志愿服务[6]。本文认为,它和志愿服务的目的相同,即都是实现服务意向,但具体的倾向不同,比如公益旅游侧重旅游者自身的体验,具有利己性;志愿者服务则更侧重利他性。两者的区别在于服务时间和地点的不同——公益旅游一般是短期的服务,服务地点是旅游目的地,而志愿者服务在这两方面上则包含的更为广泛。

1.2 公益旅游态度因素

目前大学生公益旅游态度可以通过参加度极低、选择偏好很高来描述。类似于李湮等[7]学者的研究,我国大学生对旅游态度的演化分析应处于开发初期的愉悦阶段。现阶段,大学生对旅游利益的期望比较高。大学生对公益旅游的态度会因为两个主要因素发生转变,一是公益旅游支出占全部支出的比重,二是大学生对公益旅游影响的参与度和正视程度。前者会随着我国国民经济水平的提高得到有效解决,而后者则成为我们开发大学生公益旅游市场的限定因素。

随着文化层次的提升,大学生会愈发追求精神享受、关注身心健康。基于公益旅游态度方面,提高大学生对公益旅游的参与度和正视程度,尊重大学生对公益旅游态度的客观作用,有利于缓解大学生日益增长的公益旅游需求和短缺的市场供应之间的矛盾,实施对公益旅游高效管理和特色化经营战略。

1.3 公益旅游动机分析

旅游动机是促使人们离开居住地外出旅游的内在驱动力[8]。

从行为科学看,人的行为规律表现为“需求—动机—行为”。动机的直接的驱动力是行为,特定的动机结构引起特定的行为,对公益旅游动机的研究可以预测与之相应的决策行为。

从旅游动机理论看,较常运用的动机分类框架是推—拉因素,其分类:一为内在需求——心理类旅游动机( 被研究者称为“推力”),如:逃避现实、免除压力的欲望等;二为外在刺激——目标类旅游动机( 被研究者称为“拉力”),如:历史悠久的名胜古迹、新奇和特色的旅游活动项目等[9]。

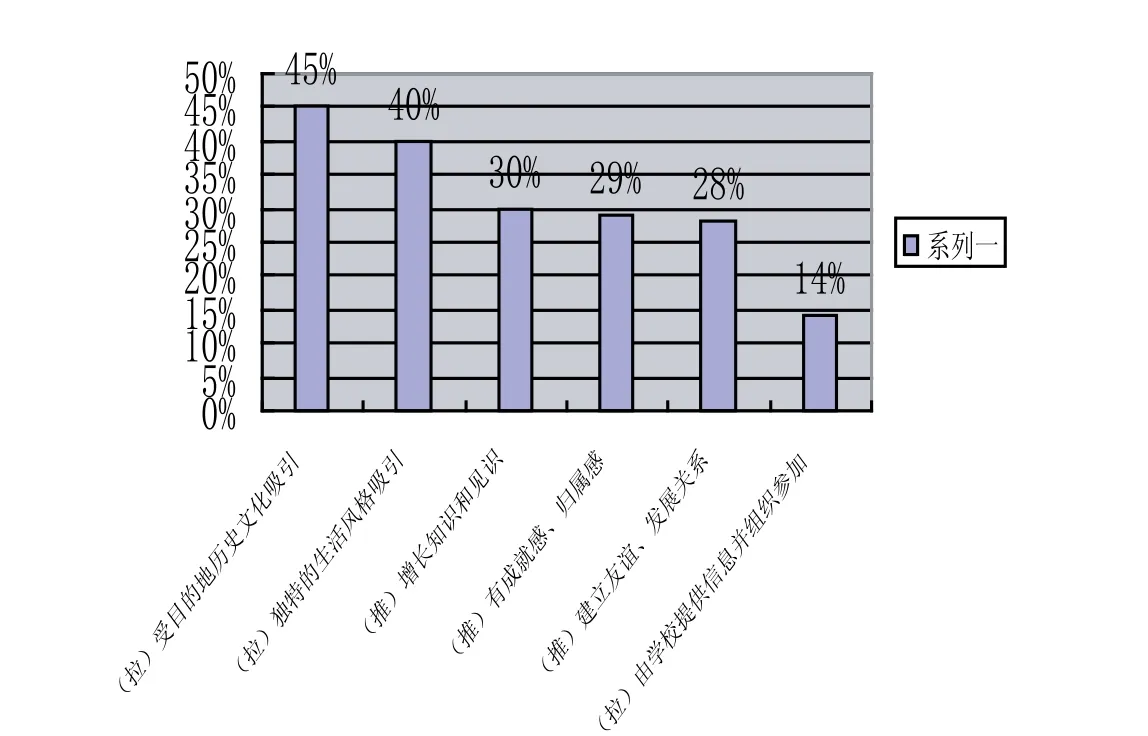

本文认为,推和拉的因素是相对独立的,而不是推在前、拉在后[10]。如图1所示,根据推—拉因素理论,我们发现:大学生的“拉的因素”出现两极化,具有不均匀性的特点,而“推的因素”却出现居中分布的现象。比如同样是拉的因素,“受目的地历史文化吸引”选择的人数最高,“由学校提供信息并组织参加”选择的人数却最低。进而得出公益旅游的动机是“拉力”作用的结果,表现为获得文化知识和培养责任意识等。参照有关学者对1995~2003年国外旅游动机的研究者常用的动机项目总结[10],本文认为,拉的因素与外在属性有关, 具有认识导向。推的因素是内在,具有非选择性。

通过对公益旅游的动机中推拉因素的强度对比,大学生公益旅游的“拉力”因素,即旅行社业的成熟度,将直接影响旅游者的出游情况。因此,在对公益旅游决策时,应侧重以公益旅游市场和旅游目的地等外在因素为出发点进行分析。

图1 大学生参加公益旅游的动机

2 启示与展望

通过对大学生公益旅游特点的分析,启示我们:在理论研究上,针对大学生参加公益旅游特点的分析,可以从多个层面和角度进行实证研究,比如借助经济学、管理学、心理学、社会学、政治学、统计学等前沿的理论成果,以便更好地把握大学生公益旅游的行为特征和决策规律,为大学生群体提供公益旅游消费平台。在实际运用中,结合游客体验价值地域的差异性,投资商、旅游目的地、学校等相关利益体应加大宣传力度,将经济落后地区作为公益活动常开展地区,在提高大学生中的认知度和参与度、有针对性地开发公益旅旅游产品的同时,也有助于扶植我国经济落后地区的发展,从而促进我国大学生公益旅游可持续发展。

[1] Wearing S.& Neil J.Refiguring self and identity through volunteer tourism[J].Society and Leisure,2000,23(2).

[2] Carla Barbieri,Carla Almeida Santos,Yasuharu Katsube.Volunteer tourism: On-the-ground observations from Rwanda [J].Tourism management,2012,33(3).

[3] H.Stoddart,C.M.Rogerson.Volunteer tourism:The case of Habitat for Humanity South Africa [J].Geo Journal,2004(60).

[4] 戴斌,夏少颜.论我国大众旅游发展阶段的运行特征与政策取向[J].旅游学刊,2009(12).

[5] 宗圆圆.欧美的公益旅游研究[J].四川师范大学学报(社会科学版),2010(01).

[6] 戴玉秀.公益旅游的概念探讨[J].中国商界(下半月),2008(10).

[7] 李湮,李雪松,郭峦.西双版纳傣族园村民的旅游态度演变和利益认知程度研究[J].江苏商论,2011(08).

[8] 娄世娣.旅游动机及其激发[J].经济经纬,2002(01).

[9] 滕霞,何忠诚.浅谈“推—拉”理论在旅游动机研究中的应用[J].科技经济市场,2007(12).

[10] 张宏梅,陆林.近10年国外旅游动机研究综述[J].地域研究与开发,2005(02).