中国碳排放权交易法律制度的构建

王宏巍 勾晓彤

(东北林业大学,黑龙江哈尔滨150040)

中国碳排放权交易法律制度的构建

王宏巍勾晓彤

(东北林业大学,黑龙江哈尔滨150040)

摘要:碳排放权交易最早是在《京都议定书》框架下提出的减排措施,旨在帮助发达国家完成减排目标,后续被各国在完成国内减排时广泛采用。我国在《京都议定书》框架下并不承担强制减排义务,因此碳交易制度起步较晚。我国于2011年开设碳排放权交易试点,并明确提出将在2017年建立全国范围内的碳排放权交易制度。从我国目前开展的碳排放权交易试点情况看,碳交易制度主要缺陷是立法层级较低,涵盖的主体行业领域狭窄,交易对象范围不统一,配额分配方式单一。鉴于此,我国应尽快从提高立法层级、扩大交易主体涵盖范围、扩大交易对象范围、明确交易总量控制和配额初始分配、完善交易监管等方面健全碳排放权交易法律制度。

关键词:气候变化;碳减排;碳排放权交易

我国现已成为世界温室气体排放总量最大国家,发达国家对我国减排施加的压力越来越大,尽管在2020年以前我国并不承担国际强制减排义务,但《巴黎协定》要求国家自主承诺减排义务,势必使我国在自主减排方面采取更有效措施。一方面应在工业、能源、交通、林业等领域做出实质性改变,减少温室气体排放;另一方面也应采取灵活多样的碳减排手段,尤其注重市场机制运用。碳排放权交易是国际公认的有效减排手段,但我国碳排放权交易制度目前仍在试点阶段,国家已明确要在2017年建立全国碳排放权交易制度。为此,应当从我国碳排放权交易的试点实践出发,进一步完善碳排放权交易制度,使我国碳排放权交易市场在法律上尽快与国际接轨。

一、碳排放权与碳排放权交易界定

碳排放又被称为温室气体排放,因《京都议定书》中明确包括二氧化碳在内的6种温室气体,国际上在计算温室气体排放量时,通常将二氧化碳之外的5种温室气体折算成相应的二氧化碳计算单位,统称为二氧化碳当量,因此国际上通常用碳排放指代温室气体排放。有学者指出“温室气体排放权是指权利主体为生存与发展需要,由自然或者法律所赋予的向大气排放二氧化碳等温室气体的权利,这种权利实质上是权利主体获取一定数量的气候环境资源使用权”[1]。从法律视角看,碳排放权是一个国家或一国之内的碳排放主体在法律框架之内允许排放温室气体总量的权利。此排放权是对气候系统的使用权,权利的表现形式应是分配给国家或碳排放主体的排放配额。

碳排放权交易是指有减排义务国家或温室气体排放企业,为控制温室气体排放总量,通过项目合作或转让,削减温室气体排放量,促使国家或企业在最小减排成本内完成碳排放控制任务。碳排放权交易是对排污权交易的借鉴与发展,因此碳排放权交易也应在总量基础上确定配额分配,各交易主体根据实际需要决定是否购买或出售配额。对于碳排放权交易总量,既可是应当允许的排放总量,也可是应当削减的总量,将允许排放总量或者削减总量分配给有减排义务的国家或企业。配额初始分配后,政府应建立完善的交易市场,核查交易主体削减的排放量,经过核查的减排配额方可在市场交易,其与排污权交易存在较大差别。

从法律制度角度看,碳排放权交易法律制度框架应包括以下内容。首先是碳排放总量控制制度,从全球角度而言,一般有两种确定总量方式,一种是根据气候系统自身演化进程,从技术角度测得相对稳定的温室气体排放总量,即气候系统中温室气体未造成破坏影响的温室气体总量;第二种是根据国际社会达成的法律文件,如《京都议定书》,确定温室气体减排总量。就一国范围而言,温室气体排放总量一般是规定一定时期内,排放主体允许排放的最大总量;其次是碳交易适用范围。碳交易适用范围的确定,涉及两方面问题,一是哪些温室气体的排放主体参与碳交易,而这又涉及具体行业与领域;二是碳交易适用区域,如《京都议定书》主要规定发达国家之间展开碳交易,而我国国内试点省市中,交易区域仅限定为试点省市区域范围内;再次,碳排放权交易法律制度中还要解决配额分配问题。配额分配方式主要包括免费发放、定额出售、拍卖等方式,但目前国际与国内配额分配以免费取得为主。碳排放权交易法律制度中还要解决监测、报告与核证问题。监测报告和核证问题,“包括对排放设施的监测追踪制度、排放量与履约情况的报告和核查报告证实性核证制度”[2],碳交易结果得到确认,必须依赖监测、报告和核证制度。当前对于监测、报告和核证采用的通行做法是委托具有相应资质的监测、核证第三方机构做出;最后碳排放权交易制度的实施还需有效监管,保证碳交易市场稳定。

二、碳排放权交易的国际演进历程

联合国《气候变化框架公约》(以下简称《公约》)是世界上第一个为全面控制二氧化碳等温室气体排放,应对全球气候变暖给人类经济与社会带来不利影响的国际公约,是“创建气候控制全球体制的第一步”[3],也是国际社会在治理全球气候变化问题时展开国际合作的基本框架。在碳交易减排方面,《公约》虽然未具体规定发达国家的减排目标与时间表,但仍对允许发达国家通过碳交易展开减排作出框架性规定,核心体现是《公约》第四条中对发达国家承诺的规定。《公约》第四条第2款a项中明确指出,发达国家应限制人为温室气体排放,这是公约要求发达国家率先开始减排的最直接规定。同时为保证发达国家在减排方面的合作,a项中还明确指出,发达国家缔约方可同其他缔约方共同执行这些政策与措施,也可协助其他缔约方实现本公约目标。尽管此规定未明确提出缔约方间可展开碳排放权交易,但缔约方间的合作与协助通过碳交易形式完成,因此《公约》第四条第2款a项的规定,既可作为发达国家减排的直接国际法依据,也为《京都议定书》的碳交易机制确立提供依据。

1997年通过的《京都议定书》是《公约》生效后取得的最大成果,积极意义在于为发达国家设定具体减排目标与时间表,标志国际应对气候变化的减排进入强制性阶段。《京都议定书》关于碳交易的基本框架通过“京都三机制”形成。《京都议定书》第六条确立“联合履约机制”(JI),第十二条确立“清洁发展机制”(CDM),第十七条确立“排放贸易机制”(ET)。“京都三机制”是对《公约》第四条第2款a项中规定缔约方共同执行政策或协助其他缔约方完成公约目标的具体体现。联合履约是指,《公约》附件一所列发达国家间可开展温室气体投资减排项目,项目投资国可获得该项目产生的减排单位,完成《京都议定书》下的温室气体减排指标。清洁发展机制是由发达国家向发展中国家开展项目投资与技术转让,项目减少的温室气体排放量将计入发达国家减排指标中,用于折抵《京都议定书》规定的减排指标。排放贸易则限定在发达国家间展开,发达国家可将本国富余温室气体削减量以贸易形式转让,转让目的是为另一缔约方完成《京都议定书》的减排指标。

“京都三机制”允许缔约方通过合作或协助方式在境外采取减排行动,其中联合履约与排放贸易均由发达国家缔约方合作完成,清洁发展机制则是发达国家与发展中国家间的合作。《京都议定书》中有关碳排放权交易确立的“京都三机制”在实施方面均具有较严格规则,包括:项目产生的减排量或者转让的削减量必须在缔约方国家间开展;联合履约与清洁发展机制的项目必须经过有关缔约方批准;三机制中的减排量必须经指定经营实体核证;联合履约与清洁发展机制转让的减排量必须具有额外性。《京都议定书》之后的《波恩协议》《坎昆协议》以及2015年巴黎气候大会上通过的《巴黎协定》中均进一步肯定了碳排放权交易在减排中的重要地位。

三、中国碳排放权交易的现状评价

(一)碳排放权交易的立法现状

从法律层面而言,我国无专门性气候变化方面法律,也无碳排放权交易法律,但从环境保护与规制企业的排放行为看,与碳排放交易相关的法律包括《环境保护法》《循环经济促进法》《清洁生产促进法》《大气污染防治法》《节约能源法》《可再生能源法》等,但均不属于专门性碳排放权交易法律。

为更有效参与《京都议定书》框架下的清洁发展机制,2004年5月国家发改委、科技部和外交部联合发布《清洁发展机制项目运行管理暂行办法》,2005年10月以国家发改委为牵头单位,联合科技部、外交部、财政部出台《清洁发展机制项目运行管理办法》。该《管理办法》分别对许可条件、管理和实施机构、实施程序以及项目产生温室气体减排量的收益分配加以明确规定。但此《管理办法》属行政规章,法律层级较低。

2012年6月13日,国家发改委公布《温室气体自愿减排交易管理暂行办法》。该《暂行办法》共六章三十一条,就自愿减排项目管理、项目减排量管理、减排量交易、审定与核证管理等主要内容展开规定。

为进一步加强我国碳排放权交易试点,2014 年12月国家发改委公布《碳排放权交易管理暂行办法》。该《暂行办法》共四十八条,分为总则、配额管理、排放交易、核查与配额清缴、监督管理、法律责任、附则七章。

虽然目前国家尚未出台较高层级法律,但七个试点省市在近两年内共计出台15个相关地方性法规及规范性文件。效力虽较低,但在短时间内对碳排放交易制度主要方面作出规定,如对总量目标与覆盖范围、配额分配、违约处罚以及交易规则等的规定[4]。

(二)碳排放权交易试点现状

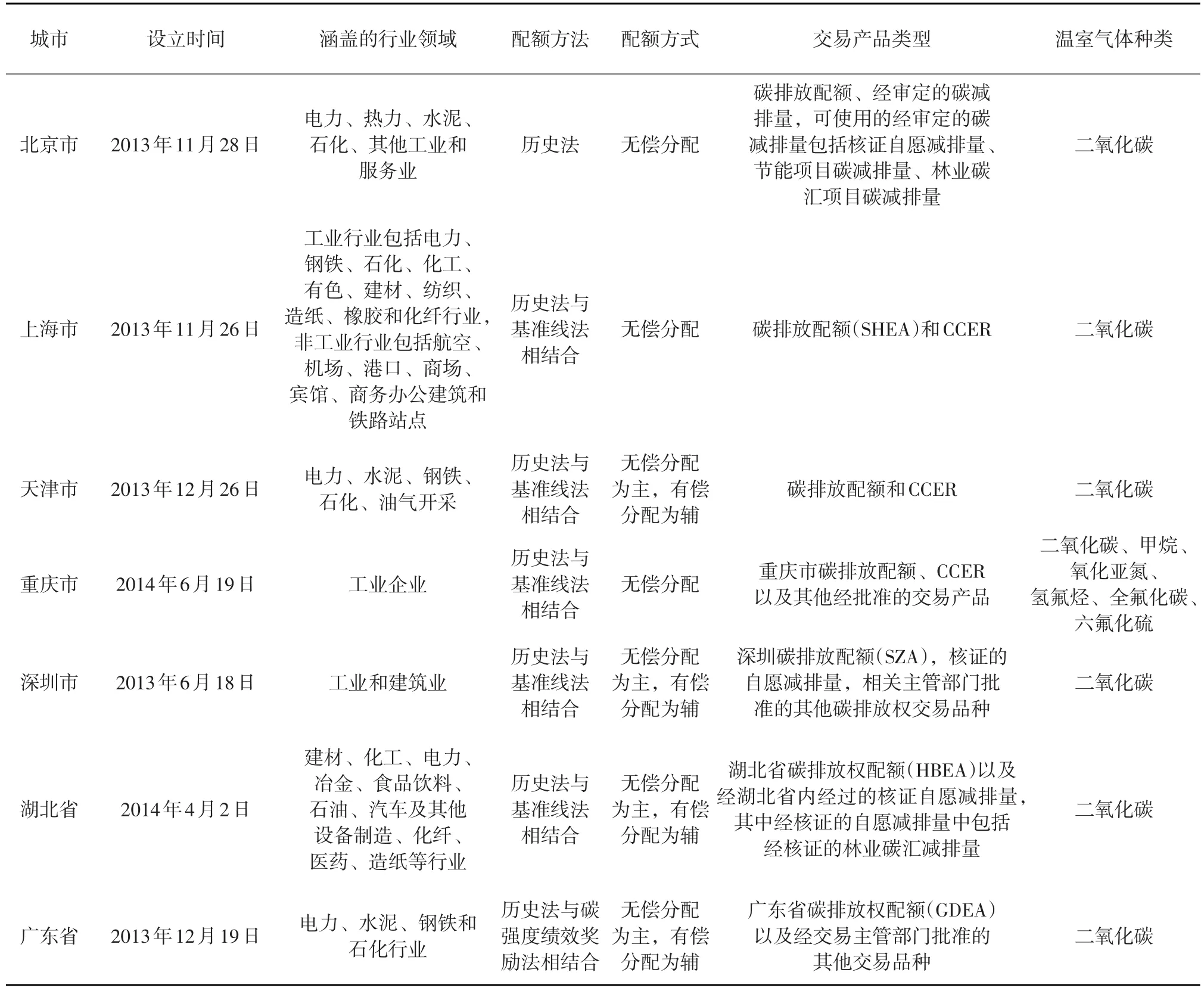

我国从开展碳排放权交易试点以来,“截至2015年年底,七个试点碳市场中国碳排放交易网(CCER)累积交易量约为3 600万吨。截至2016年3月9日,七个试点碳市场的碳配额累积交易量约为4 854万吨,成交额达13.8亿元人民币。”[5]七个试点中,湖北占42.57%,重庆占0.49%,上海占8.82%,北京占9.02%,广东占14.35%,深圳占22.12%,天津占2.63%。由此可知,湖北碳交易市场最活跃,而重庆碳交易市场成交量最少。七个试点省市在碳排放权交易涵盖行业领域、配额方法与方式、交易品种与温室气体种类等方面的规定与做法也存在差异,详见表1。

(三)中国碳排放权交易制度的缺陷性分析

1.碳排放权交易的主体范围较窄。从当前开展碳排放权交易的七个试点省市覆盖行业主体范围看,各地方主要将工业领域中能源密集型行业列入交易主体范围,主要包括电力、钢铁、石化、水泥、化工、有色、冶金、建材、纺织、汽车及其他设备制造、医药、造纸、橡胶和化纤行业。而针对非工业行业领域交易主体,北京允许服务业交易;而上海列入的非工业行业包括航空、机场、港口、商场、宾馆、商务办公建筑和铁路站点;深圳将大型公共建筑和建筑面积达到一万平方米以上的国家机关办公建筑业主列入交易主体范围。尽管当前我国碳排放权交易主体涵盖的行业领域已达一定规模,但被列入行业领域的交易主体在年排放量上也受一定限制,如北京规定行政区域内的固定设施年二氧化碳直接排放与间接排放总量1万吨(含)以上;上海市规定工业企业年碳排放量两万吨及以上,非工业领域行业年碳排放量一万吨及以上的企业可参与碳交易;广东省规定年排放2万吨二氧化碳或年综合能源消费量1万吨标准煤及以上的企业;深圳规定任意一年碳排放量达三千吨二氧化碳当量以上的企业;天津规定年碳排放量2万吨以上的企业;湖北省规定在2010年和2011年任一年内综合能耗6万吨及以上的工业企业;重庆规定任一年度排放量达到2万吨二氧化碳当量的工业企业可参与碳交易。由此可见,我国碳排放权交易不仅未覆盖温室气体的全部行业领域,而且各主体排放均根据历史排放法规定须达到一定排放规模,才能展开碳排放权交易。

2.碳排放权交易对象不统一。从当前国际上与我国碳排放权交易试点看,碳排放权交易对象包括两个部分,一是温室气体的种类,二是交易产品的类型。首先从温室气体种类看,目前我国碳排放权交易试点实践中,北京、上海、天津、广东、深圳、湖北六个试点省市均只有二氧化碳一种温室气体允许交易,仅重庆市规定,二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、氢氟烃、全氟化碳、六氟化硫六种温室气体均可交易。其次,从碳排放权交易的产品类型看,目前碳排放权交易试点中规定的交易产品类型主要包括两类:一类是碳排放配额,另一类是自愿减排量。在允许交易并经核证的自愿减排量方面,各试点省市也主要认定工业领域可开展自愿减排量交易,而对其他领域的自愿减排量认定较少。仅北京将节能项目碳减排量、林业碳汇项目碳减排量,湖北将林业碳汇减排量纳入可自愿减排范围,而广东、深圳和重庆规定的经交易主管部门批准的其他交易品种在实践中并不明确,限制碳排放权交易的品种类型。

表1 七个试点省市碳排放权交易概况

3.碳排放权配额分配方式较单一。从当前我国碳排放权交易试点的碳排放配额分配方法看,主要采取历史排放法与基准线排放法。七个试点中,北京单独采取历史排放法,广东省采取历史法与碳强度绩效奖励相结合办法,其他省市均采用历史排放法与基准线排放法相结合的配额分配方法。配额的具体分配方式,无偿发放是当前试点阶段各省市主要采用的配额分配方式,北京、上海、重庆均采用单一无偿分配方式,天津、深圳、湖北、广东则采用无偿分配为主,有偿分配为辅的配额分配方式,如深圳无偿分配给参与主体的配额应占90%,广东省免费发放给企业的配额占95%以上。在天津、深圳、湖北、广东有偿分配方面采取的方式主要是定价发放与拍卖发放两种,上海也规定待时机成熟逐步推行拍卖等有偿分配方式。我国当前碳排放权交易正处于试点阶段,因此在配额分配方式上以无偿发放为主,更有利于引导交易主体参与,但从长远看,从无偿发放到有偿发放的转变则是必然。

四、中国碳排放权交易制度架构

2016年1月国家发改委办公厅下发《关于切实做好全国碳排放权交易市场启动重点工作的通知》,明确提出“结合经济体制改革和生态文明体制改革总体要求,以控制温室气体排放、实现低碳发展为导向,充分发挥市场机制在温室气体排放资源配置中的决定性作用,国家、地方、企业上下联动、协同推进全国碳排放权交易市场建设,确保2017年启动全国碳排放权交易,实施碳排放权交易制度。”[6]由此可见,全面推动碳排放权交易市场,建立完善的碳排放权交易制度是我国未来应对气候变化,完成国家自主承诺减排目标的重要举措。针对当前我国碳排放权交易试点情况,并在借鉴其他国家碳排放权交易经验基础上,我国碳排放权交易制度的架构应从以下几方面考量。

(一)确定全国碳排放总量控制制度

“总量控制和交易制,配以充分的执行力,能确保在某个特定的日期真正达到环保的目标”[7]。由此可见,碳排放权总量控制制度是碳排放权交易制度建立的基础与前提。一般来说,“总量将根据减排目标来设定”[8]。从全国碳排放权交易制度建立看,碳排放权市场必将是全国性碳交易市场,因此应当由国家制定碳排放总量控制目标,同时根据各省市情况,将全国碳排放总量分解,再由各省市将本行政区域总量下发给参与减排企业,具有排放配额的企业可在全国碳交易市场交易。国家在碳排放总量控制目标确定方面,应根据我国历史排放情况,以及向国际社会承诺的减排情况,确定一定时期(如五年)的碳排放总量。

(二)确立合理碳排放配额分配方式

“配额的一个优点是,它令排放数量有更大的确定性,因为数量是由政府直接设定的”[9]。我国在碳排放权交易试点阶段,碳排放配额的分配方式以无偿分配为主,这在碳排放权交易市场尚未成熟时很必要。试点阶段采取无偿分配的主要原因包括:有偿分配会提高企业生产成本,有些排放企业的承受能力有限,而企业成本提高势必导致市场竞争力下降;同时,在初期阶段采用无偿分配方式也利于日后采取有偿分配积累经验。无偿分配虽能调动企业积极性,利于碳排放权交易推行,但此分配方式是国家对企业的变相补贴。长期采取此分配方式,会降低碳排放权配额价格,无法达到预期减排效果。所以,从我国碳排放权交易市场长远发展看,需逐步降低无偿分配比例,采取有偿分配方式。有偿分配方式包括固定价格出售及公开拍卖两种。固定价格出售更易于控制市场价格,但推行难度较大,要根据不同区域、行业等具体情况制定不同价格。如果价格制定偏高,不利于更多排放实体参与排放权交易;而价格偏低,则不能真实反映减排成本,企业会大量购进碳排放权配额而不采取措施实施减排,达不到预期减排目标。与固定价格相比,公开拍卖操作更高效简便。通过拍卖,可使碳排放权在市场机制中得到有效配置,并能真实反映环境资源价值。因此从长远看,应采用免费分配、固定出价、拍卖取得相结合的分配方式,其中拍卖取得应是主要分配方式,免费分配应在三种方式中占比最低。

(三)扩大碳排放权交易主体范围

碳排放权交易主体是指有资格从事排放权交易的买卖各方。在理论上,企业、政府、社会组织和个人均可成为排放权交易主体。但实践中,企业是主要交易主体。从当前碳排放权交易试点看,我国碳交易主体主要是工业领域能源密集型、能耗较高和年排放总量较大行业,而非工业领域碳排放主体参与度较小,这与我国当前碳排放权交易仍处于试点阶段有较大关系。但随着碳排放权交易全国性市场的建立,我国碳排放权交易主体范围须扩大。碳排放权交易主体的扩大应遵从三个标准:一是扩大行业领域,不仅应扩大工业行业领域,也要扩大非工业行业领域,包括垃圾处理业、农牧业、林业、商业服务行业以及政府行政领域;二是建立多元化列入交易行业领域的主体排放标准,当前我国参与碳排放权交易的主体多以年温室气体排放总量为准,应当降低年排放总量标准,允许更多年排放总量较低的企业参与其中。除此之外,也应在年排放总量基础上引入综合能耗标准;三是允许非排放主体的碳基金参与碳排放权交易,包括政府碳基金、国际组织与政府共同创立的碳基金、政府与企业共同创立的碳基金以及企业自行募集的碳基金等。

(四)完善碳排放权交易的对象种类

在引起气候变化的温室气体种类方面,《京都议定书》附件中明确规定6种温室气体,包括甲烷、二氧化碳、氧化亚氮、全氟化碳、六氟化硫以及氢氟碳化物。国际上包括欧盟的碳交易市场中已经由初期的二氧化碳交易逐步过渡到6种温室气体交易。未来我国碳排放权交易制度的不断完善以及全国碳市场的建立,允许交易的温室气体种类应与国际碳市场衔接,将《京都议定书》规定的6种温室气体全部列入交易范围。

从碳排放权交易产品类型看,我国允许交易的产品主要是碳排放配额与自愿减排量,未来碳排放权交易产品拓展应重点从自愿交易的产品种类突破,应明确将农业、垃圾填埋、农田改造、林业碳汇、可再生能源等项目产生的减排量作为我国法定交易品种。同时,从国际碳交易市场看,应当将与碳交易相关的金融衍生品列为可交易对象,包括碳期货、碳期权、碳结构性产品、碳保险、碳担保等以解决碳金融项目巨额资金需要,并规避发展的不确定性。

(五)健全碳排放权交易监管机制

目前,国际上碳排放权交易发展较好的国家大多均建立专门交易监管机构。依据我国《清洁发展机制项目运行管理办法》,国家发改委为我国清洁发展(CDM)机制项目主管机构,由于CDM项目在我国已取得一定成效,国家发改委已积累一定监管经验,为我国碳排放权交易监管机制的构建奠定基础。而在我国目前的碳排放权交易试点中,规定由省级发改委负责全省碳排放权管理的组织实施,协调与监督工作,由政府其他相关部门支持与配合。因此我国应确立以发展改革行政主管部门为碳排放权交易市场的统一监管部门,“对碳排放权交易实施统一监督管理,负责用能总量、碳排放总量的核定和管理,确定交易主体范围、碳排放额度分配方案,协调跨区域碳排放权交易工作,建立碳排放权交易管理平台,定期发布有关交易信息,对碳排放报告与核查等碳排放权管理与交易工作进行综合协调、组织实施和监督管理”[10]。同时应建立碳排放监测监控系统,保证碳排放权交易的公正性,为碳排放量核证做好基础。

参考文献:

[1]韩良.国际温室气体排放权交易法律问题研究[M].北京:中国法制出版社, 2009.

[2]胡炜.法哲学视角下的碳排放交易制度[M].北京:人民出版社, 2013.

[3]自杨兴.《气候变化框架公约》研究[M].北京:中国法制出版社, 2007.

[4]刘思岐.中国碳排放交易试点的现状、问题分析及对策研究[M]//曹明德,魏晓娟.中国环境法治(2015年卷).北京:法律出版社, 2016.

[5]中国碳排放交易网.我国碳交易试点地区运行概括[EB/OL]. [2016-03-12]. http://www.tanpaifang.com.

[6]国家发展改革委办公厅.关于切实做好全国碳排放权交易市场启动重点工作的通知[EB/OL].[2016-03-22]. http://www.gov.cn/ xinwen/2016-01/22/content_5035432.htm.

[7]埃里克·波斯纳,戴维·韦斯巴赫.气候变化的正义[M].李智,张键,译.北京:社会科学文献出版社, 2011.

[8]安尼·吉登斯.气候变化的政治[M].曹荣湘,译.北京:社会科学文献出版社, 2009.

[9]尼古拉斯·斯特恩.地球安全愿景[M].武锡申,译.北京:社会科学文献出版社, 2011.

[10]王彬辉.我国碳排放权交易的发展及其立法跟进[J].时代法学, 2015(2).

作者简介:王宏巍(1980-),女,东北林业大学文法学院副教授,博士,研究方向为环境与资源保护法。

基金项目:黑龙江省博士后基金项目“低碳经济视域下的森林碳汇项目的法律及政策保障研究”(LBH-Z2014);黑龙江省自然科学基金项目“黑龙江省农业用地土壤污染防治法律对策研究”(G2015008);中央高校基本科研业务费专项基金项目“低碳经济背景下森林碳汇发展的法律保障研究”(DL13CC01)

中图分类号:D922.68

文献标识码:A

文章编号:1672-3805(2016)02-0045-06

收稿日期:2016-03-25