靶向定位半月神经节治疗三叉神经痛(Ⅲ支)

江翠华 曾 斌 朱 庆 张学学

(1 赣州市人民医院疼痛科,赣州341000;2赣南医学院第一附属医院消化科,赣州341000;3南昌大学第一附属医院疼痛科,南昌330006)

·科研简报·

靶向定位半月神经节治疗三叉神经痛(Ⅲ支)

江翠华1曾 斌2朱 庆1张学学3△

(1赣州市人民医院疼痛科,赣州341000;2赣南医学院第一附属医院消化科,赣州341000;3南昌大学第一附属医院疼痛科,南昌330006)

原发性三叉神经痛是一类病因尚不明确、多系单侧颜面部三叉神经一支或多支神经分布区域、发作性、剧烈的疼痛性疾病,据报道年均发病率达27/10万以上[1]。责任血管压迫三叉神经根部或REZ 区是其发病的主要原因之一[2]。第三支下颌神经是三叉神经三支中最粗大的分支,自半月神经节前外侧发出,经卵圆孔穿出颅腔达颞下窝,支配口腔底部、舌前2/3、下颌、下部牙齿、齿龈,以及外耳道和耳鼓膜等处的皮肤及黏膜痛觉、触觉,并有特殊的内脏运动纤维支配咀嚼肌,临床表现为单侧或双侧下颌区放射性针扎样疼痛。在目前神经注射治疗、心理治疗、无水酒精或药物化学毁损术、射频温控热凝术、微球囊压迫术及开放式手术等众多治疗方式中,半月神经节射频热凝治疗仍是当前治疗中相对安全、有效的方法。据报道其治疗率达96%以上,但并发症也高达50.4%[3]。刘灵慧等[4]通过对大量临床病例研究后认为精确定位穿刺区域是射频热凝术的关键。故本次研究将穿刺针靶向定位于卵圆孔内、中、外三个不同区域,结合射频仪电诱发测试(感觉、运动的刺激)判定射频热凝可能的作用范围,同时随访术后疗效、并发症及复发率,寻找精确的三叉神经第三支热凝卵圆孔穿刺区域。

方 法

1.一般资料

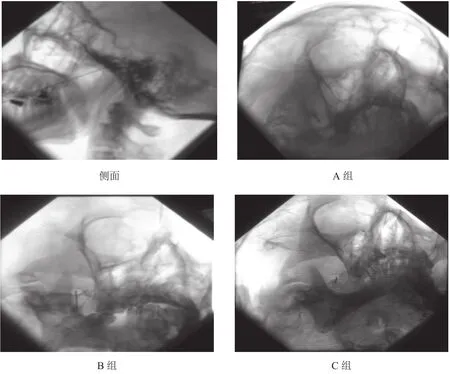

南昌大学第一附属医院,2011年10月至2012年12月因原发性三叉神经痛住院的,参照原发性三叉神经痛国际头痛协会(The International Headache Society, INS)[5]的诊断标准明确诊断第三支分布区疼痛、签署相关知情同意书后要求行经皮穿刺半月神经节射频热凝微创手术治疗的连续就诊的病人45例,男17例,女28例,年龄35~78岁,平均63.78岁,病程3月~7年,平均31.85月,左侧13例,右侧32例,所有病人均符合国际麻醉医师协会制定的ASA分级Ⅰ-Ⅲ级,病人一般情况均无统计学差异性。本研究影像清晰显示卵圆孔将卵圆孔以长轴均分为内、中及外三等分,分别标记为:A组穿刺针尖位于卵圆孔外侧区域,B组穿刺针尖位于中间区域,C组穿刺针尖位于卵圆孔内侧区域(见图1)。

图1 卵圆孔分区示意图

2.方法

常规碘伏消毒铺巾,穿刺点局麻,10 cm长裸区2 mm的穿刺针刺入皮肤;正面观针尖对准同侧瞳孔偏内侧方向,侧面观针尖对准标记颧弓中点的方向,缓慢进针抵达颧骨后在C形臂X线影像的指导下边进针边调整方向,当深度超过5 cm以上后,针尖触及骨质时提示可能已达颅底卵圆孔周围骨组织,稍退针1~2 mm以便调整针尖方向并继续进针,直至病人出现患侧颜面部突发放电样感觉、术者右手有落空感和针尖被吸住感,表示穿刺针尖进入卵圆孔触及半月神经节,再分别精确穿刺至术前定位区域,并于影像确定穿刺的位置(见图2)。

图2 术中各组定位影像

穿刺成功后行电刺激测试,神经纤维内高频低电流(100 Hz, < 1.0 mA)可诱发感觉神经,表现为相应下颌神经支配区的痛觉;低频高电流(2 Hz, < 2.0 mA)可诱发运动神经,表现为相应下颌神经支配区出现咬肌抽搐样跳动。若测试未诱发出来,撤出射频电极,精细继续调整针尖位置(如外区调至中或内区,内区调至中或外区等),至测试出下颌神经运动、感觉纤维。成功电刺激检查后进行射频治疗,设定初始工作参数为50℃ 30 s低温连续射频热凝测试,观察病人颜面部疼痛变化及皮肤感觉变化,当出现原有三叉神经痛下颌区的疼痛,进一步确定电极位于下颌神经部位。开始射频毁损治疗,逐渐提高射频温度:60℃ 60 s;70℃60 s;76℃ 90 s×2次连续射频治疗,如病人不能耐受射频导致疼痛,取出射频电极,用1ml注射器回抽无血液或脑脊液后,向穿刺针内缓慢推注0.3 ml利多卡因与地塞米松混合液(2%利多卡因0.5 ml +地塞米松0.5 ml +生理盐水0.5 ml配置,共1.5 ml混合液)局部麻醉,同时观察病人血压等生命体征,并给予对症处理,待疼痛缓解及病人生命体征平稳后继续完成射频热凝的治疗。

3.观察指标

(1)定位卵圆孔的角度Xa和Xl(Xa表示C臂机旋转的纵轴角度,Xl表示C臂机旋转的旋转水平角度)。

(2)射频仪诱发电流参数。

(3)疗效:发作时最痛时VAS评分术前后的变化。

(4)观察面部肿胀、咀嚼肌肌力、面部感觉情况、失明等并发症和复发率。

4.统计学方法

采用SPSS 17.0统计软件单因素方差分析,计量资料以均数±标准差(±SD)表示;术后并发症组间比较采用卡方检验(X2),按α = 0.05,P < 0.05为差异有统计学意义。

结 果

1.显示卵圆孔C臂机旋转角度(见表1)

2.射频仪电位诱发

到达位置后术中穿刺深度为A组6.35±0.60 cm,B 组 6.74±0.41 cm,C 组6.87±0.42 cm。

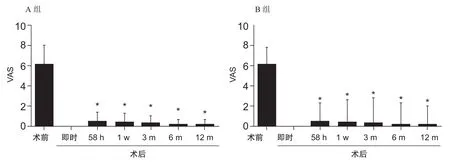

C组电位诱发时感觉电位> 1.0 mA,运动电位> 2.0 mA均未诱发,排除神经纤维在射频范围内,术中调整穿刺部位。射频实际情况为:A组22例,感觉电位IA = 0.37±0.16 mA,运动电位IA = 1.27±0.24 mA;B组23例,感觉电位IB =0.60±0.13 mA,运动电位IB = 1.70±0.16 mA(见图3)。

图3 两组射频电位变化

3. A、B组治疗前后的VAS评分比较(见图4)

4.并发症

本次研究中A、B两组术后均出现并发症(见表2),两组计数资料比较采用X2检验,当P < 0.05时即认为差异具有统计学意义。其中面部感觉异常主要表现为不同程度麻木感;无严重的术后并发症:如颅内、穿刺区域的感染,大血管或神经损伤等。术后观察及随访发现,面部感觉异常:A组8例均于3个月内逐渐减轻消失,2例随访至12个月逐渐减轻,未完全消失但并不影响日常生活;B组出现短暂性1例第Ⅰ支麻木,术后48 h内症状消失,2例第Ⅱ支麻木、9例第Ⅲ支麻木于3个月内消失,余下随访至12个月仍未完全消失;咀嚼肌肌力下降术后给予营养神经对症处理后,于3~12个月内恢复;面部肿胀均于1周左右消失。

表1 卵圆孔C臂机旋转角度

图4 两组治疗前后VAS评分

表2 两组术后并发症

讨 论

原发三叉神经痛的临床特征为突然发作、短暂性、有扳机点、闪电样或抽搐样剧烈的单侧颜面部的刺痛,疼痛发作时无先兆,疼痛程度剧烈,间歇期无疼痛,发作频率不一,每次持续几秒到几十秒,日常生活中的洗脸、刷牙、说话,甚至吹风均可诱发疼痛,严重影响病人日常生活。约80%病人以牙痛就诊口腔科[6],拔牙后无法减轻疼痛,人为的增长病程,明显影响病人的生活质量。

1965年首例采用经皮穿刺半月神经节射频热凝毁损治疗三叉神经痛[7,8],射频热凝术治疗原理是通过射频电极传入的电流作用穿刺针裸端周围有阻抗的离子与质子,使他们之间相互运动、摩擦产生一定的相对较稳定的温度区域;另外Lether等[9]报道的传导感觉神经的无髓神经(Aδ和C纤维)比传导本体触觉的有髓神经(Aα和Aβ纤维)对温度的差异性,前者更容易产生损伤。结合上述两点,高选择性毁损痛觉神经纤维的传导支,破坏传导通路,阻断信号向上位神经传导而无法传入大脑,不能产生疼痛的感觉,从而控制疼痛达到治疗目的。相比临床上其他治疗三叉神经痛的方法,射频热凝术治疗的近期缓解率、远期疗效均有优势;射频热凝术具有相对操作简便、止痛效果好、创伤小、安全性高、费用低、可重复性(复发后可重复治疗)及年老体弱病人均可接受的优点,因而作为原发三叉神经痛的首选微创治疗方法[10,11]。

本研究选用的C形臂X线定位相比CT影像定位方式,使病人及操作者吸收的射线量明显减少,且病人手术费用相对最低,统计我院(三甲医院)手术费用平均约5 000元,为病人减轻了经济负担,也保护医务工作者的健康,故而C形臂X线机定位效果可靠,费用较低,能够满足临床上的需求。C臂机下穿刺至卵圆孔内,射频仪检测到电极所在部位阻抗值在400~550 Ω内,射频电极位于神经纤维周围。当电流大小为0.5 mA左右引起神经放电,相当于在500 Ω电阻上0.25 V的电压,感觉神经刺激电压增至2 V才感受到疼痛刺激则电极可能距神经1 cm以上[12],超出射频损伤范围以电极中心5 mm为直径[5]。电压越低获得感觉刺激越强表明电极距感觉神经越近[12]。一定阻抗值内,电流与电压成正比,即电极距感觉神经越近电流越低获得感觉刺激越强。从而说明A组穿刺针尖位于下颌神经内,B组穿刺针尖位于下颌神经周围;C组远离下颌神经纤维,因而术中调整穿刺部位。故而穿刺针尖位于卵圆孔中外侧区域,利用射频电极工作端作用范围可以毁损下颌神经纤维。

术后病人均出现不同程度的颜面部感觉异常,既往研究认可治疗近期出现患侧感觉异常(包括感觉减退、虫爬蚁走、麻木等)属于正常现象,术前应将可能发现此并发症告知病人及其家属,并取得其理解。即时检查病人颜面部麻木感,A组仅有第Ⅲ支支配区麻木感,B组大部分也都表现有第Ⅲ支支配区麻木,也伴有4例上颌支支配区麻木感和1例眉弓上额区麻木感,无失明者。B组第Ⅰ、Ⅱ支与第Ⅲ支进行卡方检验(a = 0.05,P = 0.043 < 0.05)存在统计学差异性,故而术后外侧穿刺区域优于中间穿刺区域。把握准确的穿刺靶向位置,既降低穿刺技术的难度性,也减少穿刺时多次调整穿刺针的位置所带来的并发症、复发率。

[1]Patel SK, Liu JK. Overview and History of Trigeminal Neuralgia. Neurosurgery Clinics of North America,2016, 27(3):265 ~ 276.

[2]Kumar S, Rastogi S, Kumar S, et al. Pain in trigeminal neuralgia: neurophysiology and measurement: a comprehensive review. J Med Life, 2013, 6(4):383 ~388.

[3]羊书勇, 李晨军, 张建设, 等. 射频热凝术治疗三叉神经痛并发症的分析. 西南国防医药, 2010, 20: 401 ~ 403.

[4]刘灵慧, 黄仁辉. 射频热凝术治疗三叉神经痛的并发症探讨. 中国神经精神疾病杂志, 2002, 28: 215 ~ 216.

[5]张达颖. 三叉神经痛及其射频治疗. 实用疼痛学杂志 , 2009: 382 ~ 387.

[6]Ito M, Yoshida K, Kimura H, et al. Successful treatment of trigeminal neuralgia with milnacipran. Clinical neuropharmacology, 2007, 30: 183 ~ 185.

[7]Talra H, Tew JC. Comparision of surgical treatment for trigeminal Neuralgia reevalualtion of radiof requency rhieectomy. Neurosurgery, 1996, 86: 289 ~ 291.

[8]Sweet WH, Wepsic JG. Controlled thermocoagulation of trigeminal ganglion and rootlets for differential destruction of pain fi bers: Part 1: Trigeminal neuralgia.J Neurosurgery, 1974, 40: 143 ~ 156..

[9]吴承远, 孟凡刚, 王宏伟, 等. 三维 CT 及 X 线卵圆孔定位射频热凝治疗顽固性三叉神经痛. 山东大学学报 (医学版), 2004, 42.

[10]Teixeira MJ, Siqueira SRDT, Almeida GM. Percutaneous radiofrequency rhizotomy and neurovascular decompression of the trigeminal nerve for the treatment of facial pain. Arquivos de neuro-psiquiatria, 2006, 64:983 ~ 989.

[11]Missios S, Mohammadi AM, Barnett GH. Percutaneous treatments for trigeminal neuralgia. Neurosurgery-Clinics of North America, 2014, 25(4):751 ~ 62.

[12]彭胜, 董自立. C 形臂引导下射频温控热凝术治疗三叉神经痛 2700 例体会. 中国医药导报, 2013, 9: 93 ~ 94.

10.3969/j.issn.1006-9852.2017.10.012

△通讯作者 zxx2006666@163.com