基于生态翻译学视角的《青铜葵花》英译的适应与选择

李福珍

摘要:2015年我国著名儿童文学作家曹文轩的《青铜葵花》由英国的出版社引进并出版,中国的儿童文学作品以这种方式出版还属首次,这为曹文轩本人和其译者汪海岚都赢得了国际声誉。汪海岚版《青铜葵花》英译本在翻译方法、策略、模式上都有了创新,对于中国儿童文学融入世界文学有着重要的借鉴价值。以生态翻译学为视角,从语言维、文化维、交际维来分析译者汪海岚在英译《青铜葵花》时的适应与选择,以期找到中国儿童文学英译得以成功的方法和技巧。

关键词:语言维;文化维;交际维;生态翻译学;翻译生态环境

中图分类号:H159 文献标识码:A 文章编号:1673-1573(2018)02-0034-05

21世纪以来,国内不断地涌现出了许多优秀的儿童文学作家,如杨红樱、曹文轩、沈石溪、秦文君等。在出版界的大力推介下,他们的优秀作品逐渐被翻译成了其他语言,走出国门。其中,曹文轩的作品对外译介的数量最多。他的《白马雪儿》《灰娃的高地》《火桂花》《青铜葵花》等作品被译成了多种语言,先后进入了50多个国家和地区。

《青铜葵花》的故事发生于二十世纪六七十年代江苏北部的农村,讲述的是在文革大背景下,主人公青铜与葵花兄妹俩的故事,传递出的是浓浓的人间亲情,讴歌的是人性美。这篇小说在2005年出版之后获得了众多奖项,好评如潮,成为我国少年儿童的必读图书。十年后,英国的汉学家——汪海岚(Wang helen)将《青铜葵花》翻译成了英语,英国出版公司——沃克出版公司再将其出版,将这部优秀作品带入了英语国家少年儿童的视野[1]。曹文轩在2016年获得了国际安徒生奖,成为获此奖项的第一位中国作家。毋庸置疑,《青铜葵花》英译版为作者获得国际大奖起到了非常关键的作用。2017年,译者汪海岚因《青铜葵花》的英译而获得翻译大奖——“马什儿童文学翻译奖”,显示出了其英译本的重要影响力。为什么《青铜葵花》的英译取得了如此的成功呢?现试以生态翻译学为视角,分析译者在英译《青铜葵花》时的适应与选择。

一、生态翻译学简介

生态学作为方法论,被引入人文领域研究始于20世纪70年代,而将生态学与翻译方法的成功结合始于21世纪,其代表是胡庚申教授的《翻译适应选择论》。胡教授借助达尔文进化论中的适应与选择理论的研究成果,从生态学的角度对翻译方法进行重构,提出了“生态翻译学”理论。他认为,译者在翻译的过程中,必须对翻译生态环境进行本能的适应,从而对所采用的翻译方法、翻译策略作出相应的选择。[2]翻译生态环境是一个内容丰富、范围广泛的综合体,它涵盖翻译活动的方方面面,涉及到原著本身、作品母国语言发展趋向和目标语所呈现的整个世界,是由语言、风俗、文化、时代背景和文化交流等综合因素构成的整体,而且这些因素相互作用、相互影响。翻译作品是否成功,翻译的质量是优还是劣,主要在于译者对所处的翻译生态环境的掌控、把握及适应与选择。

这一理论提供了一个新的看待研究翻译、翻译作品的途径,它更强调在翻译过程中译者的主体性创作,要求译者全面了解翻译生态环境的多个方面,主动地作出不同的翻译方面的选择,主要集中在语言维、文化维、交际维的适应与选择。[2]成功的翻译往往是译者对翻译生态环境的多维适应与选择的最终结果。适应与选择度越高,作品的翻译就越成功。不同的译者由于翻译生态环境的不同,自然会对同样的原文本作出不同的适应与选择,因此会产生不同的译本。

二、以《青铜葵花》为例看译者与译本的选择

(一)对译本的选择

《青铜葵花》语言优美,表达富有诗意,情感真挚感人。作者通过对苦痛、悲伤的童年生活的描述,为读者们树立了挑战艰难生活的榜样,把全世界共通的主题——真、善、美传递给读者。《青铜葵花》出版后,赢得了我国少年儿童的认可,受到了他们的青睐,成为了他们的必读童书,在国内获得了许多大奖。相比之下,国内有的畅销童书内容略显浅薄,在艺术性、文学性方面缺乏較强的感染力,有的虽有很浓的说教气息,但缺乏创意。这些作品多不具有如《青铜葵花》跨越国界、感动心灵的特点。因此,在选择向国外推介原作品时,应该选择如《青铜葵花》一样的精品。

(二)对译介途径的选择

《青铜葵花》是由国内出版社大力推介到英语国家的。该出版社多次积极到国外参加儿童读物大会、国际书展,邀请作者——曹文轩至国外演讲,参加国际读书活动,获得了在英语国家扩大其知名度的效果。另外,该出版社还在国外积极寻找版权代理与文学策划的出版社,谋求与国外主流的儿童出版社进行合作,最终与享有盛誉的英国沃克出版公司进行合作[3]。此出版公司年出版的童书书目超过了300种,读者群众多,在美国与澳大利亚都拥有姊妹公司。出版社的知名度与性质能反映译本的文学价值与质量,可以在读者阅读的选择方面起到引导作用。沃克公司出版《青铜葵花》,无论在文学影响力方面还是在销量方面都起到了关键作用。

(三)对译者的选择

译者的翻译水平、翻译质量在译介的效果上起着极为关键的作用。比如,美国的汉学家——葛浩文翻译了莫言的作品,对莫言最终能获得诺贝尔文学奖就起到了至关重要的作用。所以,译者的选择对译作的成功与否也是至关重要的。

汪海岚出生并成长于英国,从小接受的是英式教育。她中学时学过德语、法语以及西班牙语,后来曾于伦敦大学中文专业就读,并获得学士学位。之后,她又拿到了考古学的博士学位。她有着极高的文学素养又深谙英、中的文化差异。2012年,她翻译了沈石溪创作的《红豺》,显示出了她不凡的翻译才能。她的文学修养和她极深的中、英文功底,使得她作为译者,既能够充分地发挥英语是其母语这一优势,译笔分外地流畅,又能够熟悉中国的文学,熟悉各个作家在写作上的风格。因此,她能很好地把握并深层次地感悟原作的艺术风格与叙事特点,她是翻译《青铜葵花》的合适人选。

三、从三维看《青铜葵花》英译的适应与选择

笔者主要从语言维、文化维、交际维来分析汪海岚在英译曹文轩的作品《青铜葵花》时,充分发挥其作为译者的主体性作用,进行适应、加以选择,从而适当地采取可行的翻译策略以及方法。

(一)语言维

语言维的适应与选择主要指的是译者在语言形式层面所作的适应与选择,比如语音、修辞、句式等。

1. 语音。在中国的儿童文学作品中[4],往往大量使用口语化的句式、短句、叠句、叠词、对称的组词,语言形象、生动、简洁、明了,易于读者的理解。《青铜葵花》也不例外。汉语中对称的组词与叠词在英文中很难直接找到与之对应的表达,译者在翻译时,多采用押韵的形式进行弥补,使译文也同原文一样,读起来富有节奏,郎朗上口。例如,在原文第一章的开头有一段对风景的描述,文中用到了“哗啦啦”“飘飘然”“低垂而阴沉”以及“高远而明亮”这些叠词或形式、意义对称的词,既使句子的结构美得到增强,又给读者以听觉上的节奏感和音韵美。译者在翻译这段文字时,巧妙地使用了“river”与“over”的尾韵、“had”与“hang”、“so”与“sky”、“sun”、“seen”与“seep”以及“big”与“bright”的头韵,获得了与原文近似的语音上的节奏感。

2. 修辞。曹文轩的作品往往用词生动、形象,善于采用比喻、拟人等多种修辞方法,用富有感染力的独具特色的语言把独特的美感传递给读者。

在原文中,曹文轩把天空比喻成巨大的青石板。青石板在汉语的现代诗和散文中经常出现,富有诗意,但在英文中却没有相似的意蕴。译者在翻译时采用了替换的方法,将其译作“turquoise gemstone”(青绿色的宝石),形象地传递出了原文中描述的光光溜溜的天空,同时也易于让英语读者体会出原文中那种美感。在文中,芦苇的叶子被作者比喻为长剑,形象地描写出了芦苇叶子的锋利、狭长[5]。翻译时,译者用“young reed leaves pointed at the sky like swords”来描述芦苇叶。很明显,译者采用了增词的翻译方法,更加生动地表现出了芦苇叶子像长剑一样刺向天空的那种形态。

在原文中,作者还多处使用了拟人手法,使表达更加生动。例如,“耳鬓厮磨”“情意绵绵的絮语”这样的描写,生动地展现出了飘荡的芦苇与汩汩的流水相互交织的那种令人赏心悦目的情景。译者在翻译时,同样采用拟人的手法,选用了极富韵味的“whispered”“chuckled”“teasing”和“twitching”这几个词,赋予芦苇、水以人的神态,使译文如原文一样,栩栩如生。

3. 句式。英汉语属不同的语系,语法规则不同,语言形式也不相同。英语句子往往逻辑严谨,而汉语句子相对来说在句式上比较分散。译者在翻译中,按照英语的表达习惯,对句子的结构进行了适当的调整。

在原文开篇的第二段,原作者通过详细地描写天气以及周围的景物,引出女主人公葵花的出场。在文中,这段文字一共九次用到“潮湿”这个词。译者在翻译时,用“wet”与“潮湿”对应,但“wet”在译文中只出现了一次。而且,当表现葵花浑身都湿透了时,译者将“wet”换成了“drenched”,有意地避免在译文中复制原文中的重复结构,使得叙事在整体上更加紧凑,减少了拖沓、赘述之感。第三章开头使用的是描写性的叙述性长句。在翻译时,译者将其替换成了英语中常使用的非限定性定语从句,与前面的主语一起构成整体。译文对原文的表达顺序进行了更改,使其逻辑更加严密,结构更加严谨,更加符合英语的特点,从而使英语阅读更加顺畅。在第九章中,有对青铜与葵花在芦苇荡里躲藏的描写。文中两句话被分成了两段。在汉语中,如此的文字编排表现出了人物情绪的逐渐提升,使得表达富有感染力,极具层次感。如果采用直译的方法,按照汉语原来的表达译成英语,就显得分外累赘,既不简洁又不明了。所以,译者在翻译时使用了英语的状语从句,将原文中汉语的两句话合成了英语的一个句子,既符合英语的表达习惯,同时又将原作意境传达了出来。在文中还有一段葵花教青铜学写字的描写。在这段描写中,曹文轩采用了排比与重复的修辞手法,将青铜学习的汉字一个一个地罗列出来,将中国浓郁的文化信息传递了出来。译者的译文对原文的内容加以浓缩,进行了改写,超越了简单的字、词层面上的对应,将原文中较分散的汉语句子相互融合,使它们形成一个有机整体。因此,句子的衔接以及连贯显得更加紧凑。另外,译者用“hungry to learn”淋漓尽致地展现出了青铜极其渴望学习写字的迫切心情。

由此可见,译者在翻译时,为了适应目标语读者的接受、理解及阅读习惯,主动地对原文的内容及结构加以重构,对原文的语言表达进行改寫,使得译文流畅、生动,更易被目标语读者接受。

(二)文化维

曹文轩创作的儿童小说常常以他自己童年时期生活过的乡村为背景,《青铜葵花》这部作品也不例外。该小说中有多处极具地方特色的动植物及风土人情的描写。译者在翻译这些极具中国文化特色的内容时,根据英语读者的接受性,同时融合了“归化”与“异化”的翻译策略,主要采用了直译、解释、替代和音译这几种方法。

《青铜葵花》中描写到了一些带有民俗特色的活动,如“丢手绢”“纳鞋底”等。“丢手绢”是一种中国儿童喜欢玩的传统民间游戏。译者采用直译的策略,把这个游戏译作“to play drop-the-handkerchief”,既形象地反映出了此游戏的玩法,又使原文的内容得以保留。“纳鞋底”是中国的一种民间手工艺术,在中国的农村经常可以看到。译者仍然采用直译的策略,把其译为“to stitch soles for the cotton shoes ”,把这一中国文化信息传递给了英语的读者。

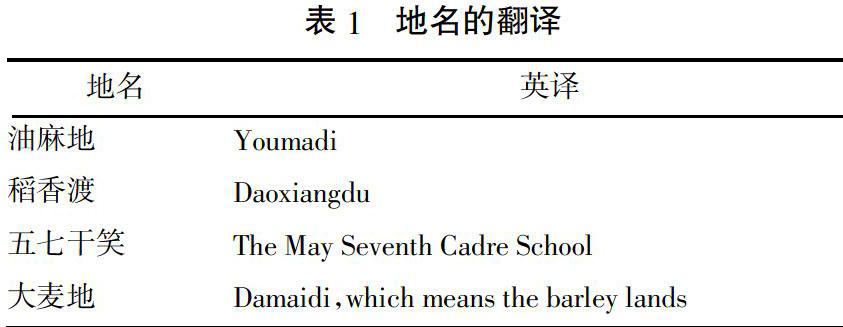

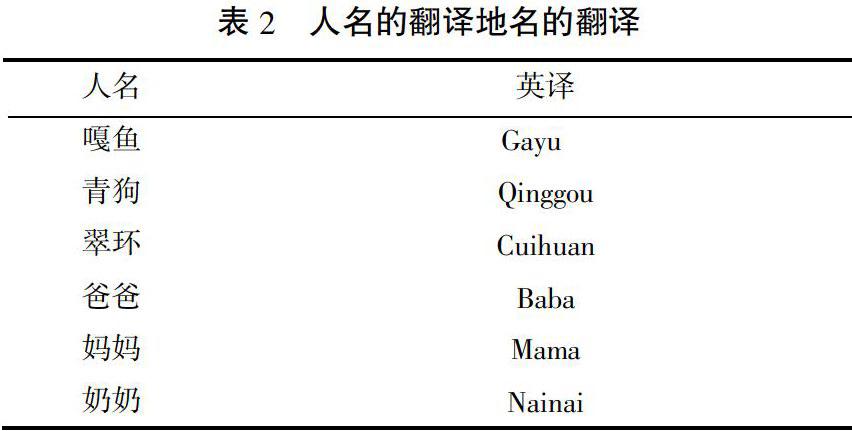

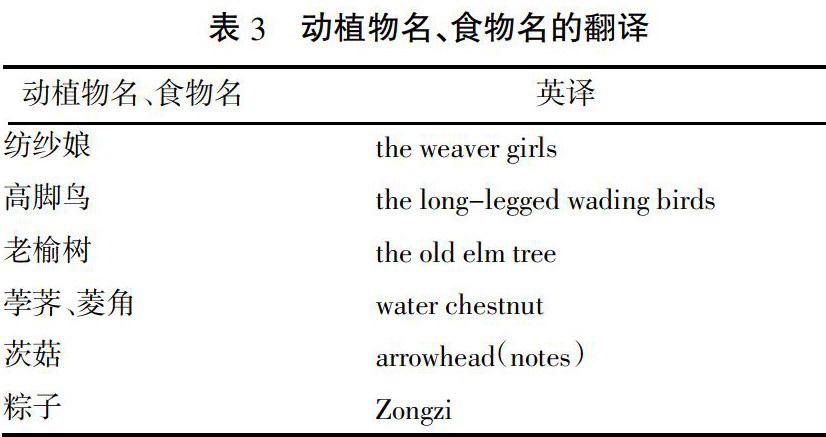

《青铜葵花》中出现的人名、地名,译者以音译的方法为主,有时再辅以解释、注释,将有关中国20世纪六七十年代南方乡村的地名及称谓的相关信息传递给了英语的读者(见表1、表2)。原文中出现的动植物名、食物名,译者也根据英语读者的理解和接受能力采用了相应的策略,在翻译方法上作出了相应的选择(见表3)。可见,译者在翻译动植物名、食物名时,主要采用直译、替代、替代加注释的方法,所以,原文中的昆虫——纺纱娘就被翻译成了“the weaver girls”,保留了原文中的修辞,使表达生动、形象,为译作增加了乐趣。“高脚鸟”被译作“the long-legged wading birds”,描绘出来原文中“白鹭”这种鸟的特点和形态,生动、形象,富于乐趣,符合儿童的阅读心理。菱角和荸荠这两种植物本不相同,但是,在英语中,很难找到与它们完全对应的词语,所以,在翻译时,译者用英语中近似的“water chestnuts”来替代这两种植物。在翻译“茨菇”这种中国南方特有的植物时,为了使英语读者能够很好地理解、体验这种中国元素,译者采用了翻译之后再给出注释进行解释的方法。粽子是中国特有的传统食物,译者用音译的方法,将其译为“Zongzi”,使中国文化元素在译文中得以保留。

可见,在儿童文学中,关于文化因素的翻译,译者应该根据相应的翻译生态环境进行适应与选择,从而采用灵活的翻译策略和方法。归化与异化、直译与意译并不应该是相互对立的關系,它们应该是相辅相成的。随着文化与经济的全球化发展,儿童读者的眼界更加开阔,理解力也大大提高,此时的儿童文学翻译不应该再一味地强调过去普遍奉行的归化为主的策略,而应该适当地增加异化翻译的成分,把中国的文化元素传递到国外,让读者更多地了解到中国,了解到异域风情,拓宽视野和知识。

(三)交际维

儿童是儿童文学的主要阅读对象,与成人相比,相对特殊。要让他们喜欢上一本读物,首先必须从包装上下功夫,所以,童书在包装与宣传方面必须有针对性。英文版《青铜葵花》的封面是由知名的华裔插画家苏美璐打造的,远处是巍巍的青山、飞翔的鸟儿,近处是荡漾的芦苇丛,在它们的映衬下,青铜与葵花两兄妹骑着水牛,跃然于纸上的是兄妹间浓浓的情谊、悠然的心情以及浓浓的中国文化气息。该封底展示的是妹妹葵花教哥哥青铜写字的情景,如此的设计,富有童趣,易于吸引目标读者的眼睛,将译作与读者的距离一下子拉近了。

考虑到儿童读者的特点,原文本语言形象、生动、简洁、明了,句式以短句为主,长句为辅,长短句相结合,多处使用平行结构以及口语化的句式。译者在翻译时,为了达到交际的顺畅进行,同样也考虑到了目标读者的特点,尽量保留了原作的这些语体特点。

另外,在翻译过程中,为了交际的顺畅进行,对于那些有可能会引起争议、比较敏感的文字,译者加以删除或进行了改写。原作中有几段文字是细节描写,描写葵花的爸爸为女儿洗澡,然后,慈爱地轻抚入睡中的女儿这一温馨的情景,突出地表现出了父亲对女儿的怜爱。葵花的母亲早逝,她与爸爸相依为命。透过原作的字里行间,有相关背景信息的中国读者感受到的是当时艰苦环境下父女之间的深情。但是英美国家是非常注重个人隐私的,翻译时如果把这些内容直接传递过去,很容易让英语读者产生误解,认为葵花父亲的行为是有悖于常理的,进而会影响到对原作的评价。所以,译者在翻译这样的文字时,删掉了大部分的细节描写,对给女儿洗澡的句子进行了改写,有意地将原作中描写的情景模糊化[5],将其译作“In daylight,when he saw her skin as flawless as the purest white jade,the thought of even a scratch on it tormented him”,表现出了父亲那种极不忍心、极不愿意看到女儿受伤的心理,避免了目标读者的误读。

四、结论

作为翻译活动主导者的译者,应该在整个的翻译过程中将其主体性作用加以充分发挥,对所处的翻译生态环境进行适应并加以选择。相同的原文本,译者不同,自然会根据适应的不同,在翻译时对翻译方法、翻译策略作出不同的选择。经过分析发现,汪海岚的英译本《青铜葵花》之所以取得成功,正是因为译者在翻译时,无论是在交际维、文化维还是在语言维的转换上,都充分发挥其主体性作用,灵活地采用相应的策略和方法,对原作品进行适当的改写与异化处理。而适当的改写使原作品更加贴近英语读者,适当的异化策略又使得中国的文化更好地进入译入语的文化,顺应了我国文化“走出去”这一发展战略。

参考文献:

[1]赵霞.曹文轩与中国儿童文学的国际化进程[J].当代作家评论,2016(3):80-86.

[2]魏雪.从生态翻译学视角看任溶溶对E.B.怀特儿童文学的翻译[J].新余学院学报,2016(4):79-82.

[3]杜明业.曹文轩作品海外传播及其启示[J].科技与出版,2017(5):106-109.

[4]薄利娜.浅析儿童文学翻译特点及影响因素[J].太原师范学院学报,2017(6):85-87.

[5]Helen Wang. Bronze and Sunflower[M]. Britain: Walker Books Ltd,2015.

[6]曹文轩.青铜葵花[M].南京:江苏凤凰少年儿童出版社,2005.

[7]孙致礼.中国的文学翻译:从归化趋向异化[J].中国翻译,2002(1):40-44.

Adaptation and Selection of the English Translation of "Bronze and Sunflower"

from the Perspective of Eco-translatology

Li Fuzhen

(Department of College English, Xinzhou Teachers University, Xinzhou 034000, China)

Abstract: Cao Wenxuan, a famous Chinese children's literature writer, his "bronze sunflower" was introduced and published by the British press in 2015. It is the first time Chinese children's literature has been published in this way, which has earned international reputation for Cao Wenxuan and his translator Wang Hailan. Wang Hailan's English translation of "bronze sunflower" had made innovations in translation method, strategy and mode, which is of great significance for the integration of Chinese children's literature into world literature. In the perspective of ecological translation, from the dimension of language, culture, communicative dimensions to analyze the translator Wang Hailan's "bronze sunflower" in translation as adaptation and selection, to find the way for the success of the Chinese children's literature translation and skill.

Key words: language dimension, cultural dimension, communicative dimension, eco-translatology, translation ecological environment