针刀配合揿针治疗腕管综合征临床疗效观察

弓 臣,宋 杨

(北京市昌平区中西医结合医院骨科,北京 102208)

腕管综合征是最常见的周围神经卡压性疾患,任何导致腕管内压力增高的因素都可以使正中神经受压,从而出现神经缺血低氧状态,导致正中神经支配区感觉运动功能障碍[1]。针刀可以在避免手术切开的条件下松解神经压迫,疗效显著,故在临床中应用已经较为普及。但部分患者由于病程较长或神经受损程度较重,神经功能难以在针刀术后得到完全恢复。笔者应用揿针与针刀结合治疗本病取得良好效果,现报道如下。

1 临床资料

1.1 诊断标准 参照《中医筋伤学》[2]中腕管综合征的标准拟定。①病史:腕部有外伤史或者慢性劳损史。②症状:腕部酸胀疼痛,桡侧3个半手指麻木、疼痛。症状活动后加重,休息后减轻。③体征:桡侧3个半手指感觉减退,拇指对掌无力,肌力0~Ⅳ级,部分患者可出现大鱼际萎缩。④Tinel征、Phalen征阳性。⑤符合电生理诊断标准:正中神经感觉神经传导速度(sensor nerve conduction velocity,SNCV)减慢40%以上。

1.2 纳入标准 ①均为首次发病;②发病时间小于60 d;③符合腕管综合征的诊断标准;④患者已知情同意。

1.3 排除标准 ①近2周接受过其他治疗的患者;②糖尿病患者;③神经根型颈椎病;④多发性神经炎或神经鞘瘤等患者;⑤安装起搏器的心脏病患者;⑥其他原因未能纳入本试验者。

1.4 一般资料 125例患者均为2015年6月至2016年8月北京市昌平区中西医结合医院门诊病例,均为单侧发病。按照就诊顺序,将其随机分为试验组和对照组。试验组64例,其中男31例,女33例;年龄33~40岁,平均年龄(37.17±5.04)岁;病程2~6个月,平均病程(4.11±0.96)个月。对照组61例,其中男29例,女32例;年龄34~41岁,平均年龄(36.79±4.92)岁;病程1.6~5.8个月,平均病程(3.67±1.01)个月。两组患者性别、年龄、病程比较,差异均无统计学意义(性别:χ2=0.010,P=0.920;年龄:t=0.426,P=0.671,病程:t=0.497,P=0.014),具有可比性。

2 方法

2.1 治疗方法

2.1.1 对照组 采用针刀闭合性松解术治疗。患者卧于治疗台上,掌心向上。①定点:以掌长肌腱和桡侧腕屈肌腱为标志,于掌长肌腱桡侧和桡侧腕屈肌腱尺侧压痛点处定2~4点。②无菌操作和麻醉:常规无菌操作,予0.5%利多卡因局部麻醉,穿刺时切记避开正中神经,不能出现串麻感,尽量注射在腕横韧带上,减少对正中神经的影响。③针刀操作:针刀刀口线与肢体纵轴方向平行进针,垂直刺入皮肤,分别向腕侧和肩侧切开腕横韧带3~4刀后出针。术后予以局部压迫止血。

2.1.2 试验组 在针刀治疗的基础上加用揿针治疗。①取穴:主穴为患侧大陵穴、内关穴。根据患者症状可选取患侧间使、外关、阳溪、阳池、阳谷、列缺、鱼际、内劳宫、合谷中的3~4穴。②针刺方法:患者坐位,局部无菌操作后,用镊子夹持针柄,对准穴位,垂直刺入,使环状针柄平整地留在皮肤上,用胶布固定。埋针2 d后取出,1周后同法再次行针1次,2 d后取出。

2.2 观察指标

2.2.1 肌电图检测 分别于治疗前和治疗后1个月使用Keypoint Ⅳ肌电诱发电位仪(丹麦维迪公司)检测两组患者的肌电图。方法:患者静息平卧,控制室温恒定在20~25 ℃,顺向法采集正中神经支配区内拇指、中指的波幅、运动电位潜伏期、运动神经传导速度(motor nerve conduction velocity,MNCV)。

2.2.2 患肢感觉和运动功能评定 依据英国医学研究委员会提出的肢体神经运动功能和感觉功能评价方法[3],分别于治疗前和治疗后1个月评定患肢感觉和运动功能。感觉功能分级:S0,感觉无恢复;S1,支配区内皮肤深感觉恢复;S2,支配区内浅的皮肤痛觉和触觉完全恢复,且感觉过敏消失;S3,支配区内浅的皮肤痛觉和触觉完全恢复,且感觉过敏消失;S4,感觉达到S3水平外,两点辨别觉也部分恢复;S5,完全恢复。运动功能分级:M0,肌肉无收缩;M1,近端肌肉可见收缩;M2,近、远端肌肉均可见收缩;M3,所有重要肌肉能抗阻力收缩;M4,能进行所有运动,包括独立的或协同的;M5,完全正常。优:M4-M5,S4-S5;良:M3,S3;可:M2,S2;差:M0-M1,S0-S1。

3 结果

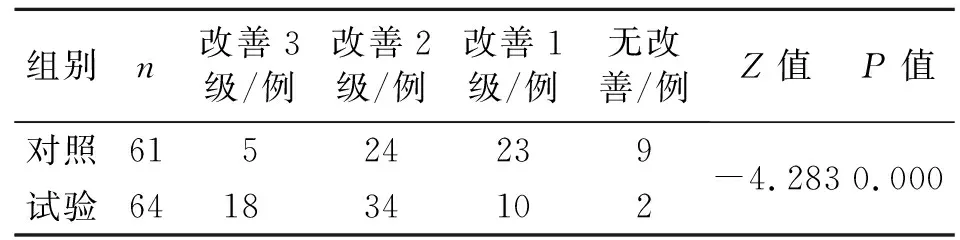

3.1 两组术后患肢感觉和运动功能分级比较 治疗后两组患肢感觉和运动功能均较治疗前明显改善(P<0.05),但试验组治疗后感觉和运动功能分级改善程度显著优于对照组(P<0.05)。见表1和表2。

表1 两组术后患肢感觉和运动功能比较

表2 两组治疗前后患肢感觉和运动功能分级改善程度比较

3.2 两组治疗前后肌电图比较 两组治疗前波幅、运动电位潜伏期和MNCV水平比较,差异均无统计学意义(P>0.05);与治疗前比较,两组治疗后波幅、运动电位潜伏期与MNCV水平均明显改善,差异均有统计学意义(P<0.05);治疗前后波幅、运动电位潜伏期与MNCV水平差值比较,试验组大于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3和表4。

表3 两组患者腕-拇指肌电图检测结果比较

注:与治疗前比较,*P<0.05;与对照组比较,#P<0.05

表4 两组患者腕-中指肌电图检测结果比较

注:与治疗前比较,*P<0.05;与对照组比较,#P<0.05

4 讨论

腕管综合征是临床常见的周围神经卡压性疾病,其发病率在美国为0.5%~1.0%[4]。中国尚无确切统计数据,但其门诊就诊人数逐年增加。其病理学表现为腕横韧带的慢性炎性水肿增厚、正中神经受压变性以及与周围组织的粘连。正中神经由C6—T1脊神经前支组成,下行于指浅屈肌与指深屈肌之间进入腕部,穿过腕管于深面达手掌,分布于手掌、示指、中指及无名指背侧一部分皮肤[5]。该病发病多见于手工劳动者,随着计算机的普及,其发病人群急骤增多[6]。解除神经压迫并恢复正中神经功能是治疗本病的关键。庞继光[7]认为,当正中神经受到卡压后,首先神经血液循环会受到影响,出现缺血性水肿和充血,以及营养障碍,继而神经逐渐萎缩,诱发本病。

本病属于中医“筋伤”“痿证”范畴。《素问·阴阳应象大论》指出:“气伤痛,形伤肿”,本病多因体虚正气不足,卫外不固,风邪侵袭,寒湿淫筋,或因不慎外伤,慢性劳损等原因使得筋脉受损,瘀血内停,脉络受阻,进而出现红肿疼痛,神经受压日久出现局部酸痛麻木、肌肉萎缩等痿证表现。针刺穴位能疏通经络、利水消肿定痛,从而降低腕管内容物容积,缓解正中神经压迫。动物实验和临床观察证实,针灸刺激能促进外周神经再生。李庆雯[8]研究表明,针刺能提高促神经生长因子的水平,明显促进施万细胞分泌多种神经活性物质,对受损外周神经的修复和再生具有重要作用,有利于外周神经受损性疾病的恢复。吴滨等[9]研究证实,电针可使再生室内的神经生长因子水平升高,从而促使受损神经细胞的存活并促进轴突再生。佟帅等[10]实验证实,针刺能在周围神经损伤后,改善运动终板内的营养物质含量和结构,从而最终达到治疗周围神经损伤、恢复功能的目的。外周神经的修复和再生过程较为复杂,通过电针刺激受损神经可使神经功能恢复,同时针刺可以改善失养神经的血液循环,加速代谢变性组织及崩解产物,以此促进炎性水肿吸收,是神经组织修复的有效方法[11-12]。揿针由毫针留针法发展而来,以延长对穴位的刺激时间从而提高针刺疗效,广泛应用于临床慢性虚损性疾病。于婧洁等[13]应用揿针治疗小儿面神经周围炎取得良好效果,并证实揿针可以改善穴位的局部代谢,促进临近损伤神经修复。冯雯琪等[14]采用揿针联合激光治疗肋间神经痛取得一定疗效,证实揿针作为皮内针可通过刺激末梢神经,激发人体神经调节功能,从而促进局部功能恢复。此外,揿针局部刺激可产生内源性阿片效应,使中枢神经系统各级水平均参与神经感觉功能的恢复[15]。《针灸甲乙经》中记载大陵穴:“两手挛不收伸,及腋偏枯不仁,手瘈偏小筋急。”因此,本研究以大陵和内关为主穴,并采用揿针持续刺激。两穴下有正中神经掌皮支、前臂内侧皮神经及正中神经干通过,具有理气活血、通络祛风的作用,可改善手部气血不荣,筋脉拘挛、肌肉萎缩等症状,是治疗本病的要穴。

本研究应用揿针配合中医微创针刀来治疗腕管综合征,取得良好疗效。与传统针灸相比,揿针痛感小、使用方便,在2 d的埋针期内可持续刺激穴位,减少患者就诊次数,方便易行。