关于十二年一贯制民办学校组织机构设置的研究

张芬 高彦春

摘 要:随着《中华人民共和国民办教育促进法》的再次修订,中国民办教育行业的规范化进程进一步加快,民办基础教育也迎来了又一个规模发展和政策优化的春天。本文以某十二年一贯制民办学校为例,对其组织结构设置、调整和完善的过程进行探究,从而帮助举办方、品牌方和管理方掌握民办中小学创办过程中组织机构设置可能出现的问题、产生问题的原因和应对策略。

关键词:十二年一贯制民办学校;组织机构设置;学校管理

中图分类号:G47 文献标识码:A 文章编号:2095-624X(2020)34-0006-02

引 言

20世纪90年代,随着中国特色社会主义市场经济体制的建立、经济的飞速发展及人们生活水平的提高,民办教育行业迅速崛起并蓬勃发展[1]。时至今日,民办教育已成为中国教育体系的重要组成部分已形成了以公办教育为主体,公办、民办教育共同发展的多元化办学模式。十二年一贯制学校作为基础教育阶段民办学校的主要办学模式,因其自身办学类型、办学模式的特殊性,使得组织机构设置问题成为完善學校内部管理体制的重点、难点和热点问题。

一、中国民办基础教育发展中可能出现的问题

在基础教育领域,公办教育以实施义务教育为主要目的,侧重于实现教育均衡化发展,维护教育的公平性;民办教育则侧重于规范化、多元化发展,在促进教育资源的优化配置、满足社会对教育的多样化需求方面起到了重要作用。

但在办学实践中,民办中小学在办学体制、运行机制和组织结构设置等方面的问题日益凸显。第一,有关民办教育的法律法规不完善,政府的扶持力度不足,民办教育缺乏宽松和公平的政策环境。第二,民办中小学办学规范程度不够,办学条件低于应有的“设置标准”,存在财务部门职能管理混乱等现象。第三,学校管理体制(组织机构设置)滞后,导致办学定位不明、管理边界不清。董事会领导下的校长负责制是现阶段民办中小学校普遍采用且较为理想的内部管理体制,“管、办、评”分离,具有很强的实用性和操作性;但实际操作时出现了家族式经营管理、董事长兼任校长、学部制(直线制)与职能制交叉管理等现象。第四,人才引进困难,教师队伍建设滞后,教师流动性大。

二、产生问题的原因

从提高民办中小学办学质量的有效性角度来看,探究其组织机构设置、教师培养机制等主观、可控的问题更具可操作性。因此,本文以某十二年一贯制民办学校(以下简称“学校”)为例,根据学校创办、发展过程中各阶段的办学规模、工作重心和师生需求等方面的差异,将学校发展历程分为品牌孕育期、品牌成长期、品牌发展期、品牌提升期、品牌成熟期和品牌拓展期六个阶段,对学校在组织机构职能部门设置、调整和完善过程中产生的问题、原因和应对措施进行探究。

1.品牌孕育期——筹备期

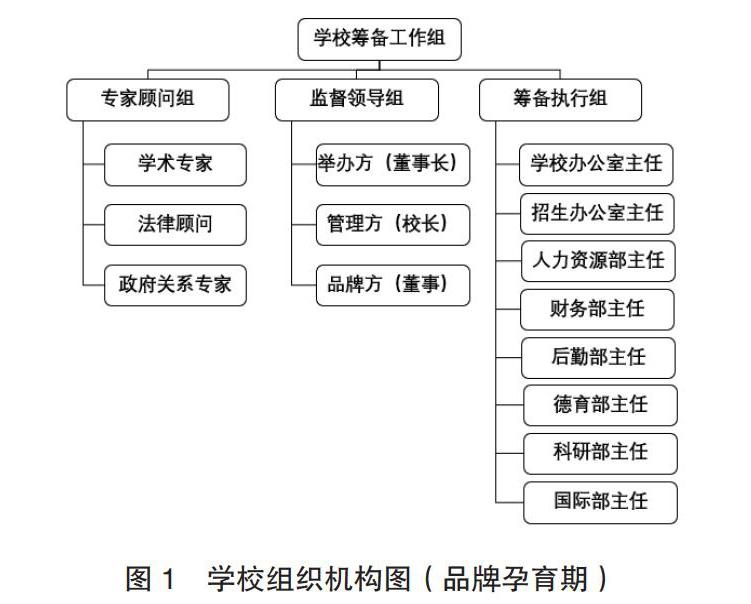

品牌孕育期也称学校筹备期,学校组织机构设置采用了职能制组织结构,也称“条形管理”,如图1所示。

由图1可知,校长下辖职能部门主任,交叉工作则设立专项工作领导小组,由校长统筹协调。其优点是便于整合跨学段资源,实施一体化管理,控制办学成本,减少管理内耗;并能充分发挥职能部门的专业管理作用,使校长的指令能得到迅速、有效的执行。

2.品牌成长期——初创期(第1~3年)

学校仍采用职能制组织结构,第三年结束时,在校生规模达2400人左右,设计规模为6900人。这个阶段与品牌孕育期的区别在于,学校正式开办后,董事会领导下的校长负责制更具体,教师、学生形成了学年实体,德育部、科研部等职能部门分学段增设了二级职能处室,由职能处室直接管辖各学年组的专任教师、班主任和教辅人员。

职能部门负责专业管理,小学、初中和高中三个学段的育人理念、管理标准、文化氛围一致,小初衔接、初高衔接工作在学校内部管理层面落实,有效缩短了学生的升学适应期。

3.品牌发展期——规模发展期(第4~6年)

学校在校生规模从第四年的约3400人发展至第六年的约5200人。学校办学规模的扩大对现行管理体制提出了更高的要求。学校组织机构调整为直线职能制,即“条块结合”。“条”指“两办五部一中心”,直接对接学段的二级职能处室,一贯到底,信息传达快,政策落实快;“块”则指将全校划分为四个学段,小学划分为小学低段、小学高段,中学划分为初中学段和高中学段。从职能部门主任中挑选出四位专业水平过硬、管理能力强的中层干部对口分管四个学段,并从二级职能处室主任中选一人做其助手,形成了“条块结合”式管理的雏形。二级职能处室中的教导处、学生处和生活处作为交叉点,对下分管学年组、学科组和生活组;对上既接受一级职能部门的专业管理(专题研究、特色创建和专项工作等),又接受分管领导的综合管理(常规管理、资源整合和属地安全工作等),将学段工作和职能部门安排的工作有机结合在一起。学校校长统领、主导,职能部门主任率领、指导,学段分管领导带领、视导,条块结合,党政融合,交叉工作互相配合的一体化、扁平化管理机制便得以形成。该直线职能制组织机构雏形发源于学校的办学实际,优势在于因需而设,在原有的职能制基础上进行了自然过渡,人员成本控制较好;小学两个学段的拆分有助于提高教育教学管理的针对性,为下一步在基层实施直线职能制管理奠定基础;分管领导统筹各学段的二级职能处室,进一步强化一体化管理,实现了对学段内部资源的高度整合,有效提升了学段的常规管理实效。缺点在于对分管领导的统筹能力、平衡能力要求较高,职能部门的专业管理事务与学段的综合管理事务容易产生冲突,易出现轻职能重综合,或重综合轻职能的现象。

4.品牌提升期——内涵发展期(第7~9年)

学校发展重心由规模发展转向生源优化和内涵提升,规模增长速度逐渐放缓,建校第九年时在校生规模达到约6800人。

在学校组织机构设置方面,经过品牌发展期的试行后,直线职能制组织机构运行顺畅,管理人员、基层教工大多能做到各司其职。为满足内涵发展、品质提升的需求,学校对现有组织机构进行了完善,分管领导从学段综合管理中撤出,回归职能部门的专业管理,担任其助手的二级职能处室主任升任学段段长,统筹相应学段的常规管理事务,使学段管理实体化。这种改革举措解决了该结构雏形时期分管领导难以兼顾职能管理和学段常规管理的矛盾,也为下一阶段形成扁平化组织奠定了基础。

5.品牌成熟期——内涵稳定期(第10~15年)

学校在校生规模达6900人,学段实体管理进入成熟期,“学段”升格为“学部或分校区”,段长升格为学部校长(主任)或分校区的执行校長,国际部主任升格为国际部校长(主任);原校长升格为总校长,直管财务部、人力资源部。校长下设副校长三人,分管行政后勤、教学、德育:行政后勤副校长统筹学校办公室、招生办公室和后勤部三个职能部门,教学副校长分管全校的常规教学、课题科研、教师培训与发展等工作,德育副校长分管全校的常规德育、特色活动、班主任与生活教师培训与发展、学生指导等工作。

学校的上层管理采用职能制,基层管理采用直线制,横向部门采用矩阵式,整体形成了管理层次少而管理幅度大的扁平化管理组织,使被管理者有较大的自主权、积极性和满足感,有助于充分发挥员工的创造性思维能力。

6.品牌拓展期——集群发展期(第16年及以上)

学校已建成自身特有的教育品牌,并在社会上形成了一定的品牌影响力,拥有较好的公信力和美誉。学校投资方、品牌方和管理方筹备成立了某教育集团,逐步开办多所同类型学校,将成熟的办学模式推广到其他校区,实现了教育品牌的集团化、集群化发展。

三、应对策略

综上所述,我们通过探究某十二年一贯制民办学校的组织机构设置、调整和完善过程,针对现有十二年一贯制民办学校办学实践中出现的问题,提出如下应对策略。

第一,学校组织机构的设置、调整和完善应根据学校发展阶段的不同需求进行,以提升组织管理效能、激发员工发展的内驱力和归属感为目标,因需而设,因需而调,使其呈动态化发展趋势。第二,学校的组织机构不能固化,也不能随意调整,应使其在一定时期内相对稳定,实现自然过渡。第三,学校组织机构的职位设置、调整和完善既要考虑人员成本,尽可能精简机构,缩减管理人员的数量;也要考虑运行机制的流畅性,尤其是交叉性工作、临时性工作,要避免产生“无头管理”“多头管理”等不利于学校可持续发展的问题。第四,学校应基于多层次办学、一体化管理的特性,合理制订与组织机构设置方案相匹配的内部工作流程,避免内耗。第五,学校采用“条块结合”式的直线职能制组织结构时,应明确职能部门和实体学部的权责边界,避免权责不清,边界不明。第六,学校组织机构的设置、调整和完善模式不能机械性“复制”到另一所学校,而应根据学校的办学实际进行适当调整。

结 语

研究十二年一贯制民办学校的组织机构设置、调整和完善问题,对于促进民办中小学的办学规范化、管理科学化有着极为重要的积极意义。创校之初,投资方、品牌方和管理方就对学校的顶层设计、组织机构设置进行全局规划和全程规划,方能确保学校健康和可持续发展。

[参考文献]

王奇.上海民办教育发展现状、挑战及战略举措[J].教育发展研究,2010(Z2):1-2+17.

作者简介:张芬(1983.8—),女,四川成都人,在职硕士研究生,中小学一级教师,研究方向:人力资源。

高彦春(1964.10—),男,吉林省吉林市人,中学高级教师,全国教育先进工作者、全国优秀语文教师、东莞市优秀校长,研究方向:教育管理。