基于课程标准的初中语文学教评一体化实施策略

骆超群

摘要:本文阐述根据教育目标分类学理论,制定单元写作重点知识评价表现等级指标,辅助写作教学,建立学生写作成长记录袋,注重过程评价,强化学生成功感。

关键词:学情;学教评一体化;过程化;课程标准

冯善亮老师主持的课题“基于课程标准的初中语文学教评一体化改革研究”以教学目标为基本标准,借鉴教育目标分类学相关理论,建构初中语文学科课程的教学目标分类框架,以保证语文课程实施中学习、教学、评价能实现一体化。与这个课题一脉相承,周华章老师主持的课题“问题解决和助学取向的初中过程化写作训练的研究”始终关注训练过程中学生的表现,立足于学情起点,并及时评估学生的实际收获,探索初中语文过程化写作训练的基本策略。

笔者以统编版教材单元写作安排为例,探索“基于课程标准的初中语文学教评一体化”实施策略,制定单元写作重点知识评价表现等级指标,发挥评价既是诊断标准,也有促进发展的作用。建立学生写作成长记录袋,关注学生写作过程中的点点滴滴,注重过程评价,强化学生成功感。

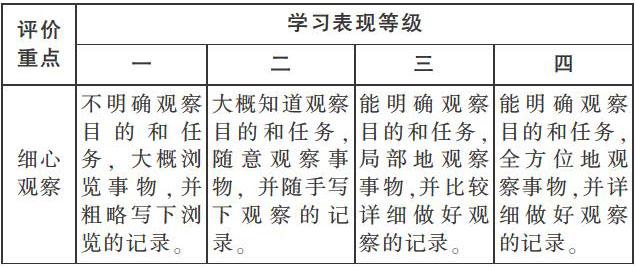

统编版《语文》七年级上册(2016版)第一单元写作要求是“热爱生活,热爱写作”,重点是引导学生细心观察。我们据此设置“细心观察”的学习表现等级指标:

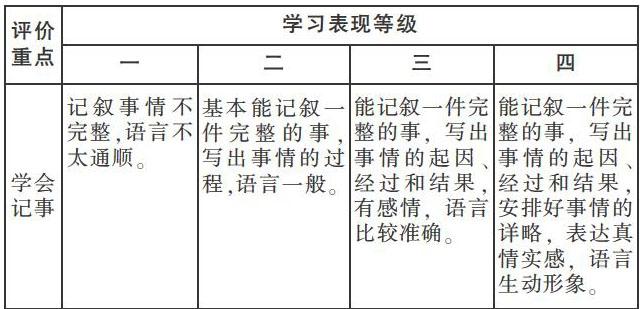

第二单元写作要求是“学会记事,引导学生借鉴课文”。我们设置“学会记事”的学习表现等级指标:

第三单元写作要求是“写人要抓住特点”。可以设置“抓住特点写人”的学习表现等级指标:

第四单元写作要求是“思路要清晰”。可以设置“思路清晰”的表现等级指标:

第五单元写作要求是“如何突出中心”。可以设置“中心突出”的表现等级指标:

第六单元写作要求是“发挥联想和想象”。可以设置“联想和想象”的表现等级指标:

制定等级指标后,教师以其为诊断学生学情的标准,利用写作重点知识评价学习表现等级指标,来评价学生作文,指引学生修改作文,促进学生的学习。

教师还可以让学生根据表现等级指标自评等级。教师先展示学习表现等级指标示例,再让学生根据示例自评。给学生搭个支架,降低学生自评的难度。如第一单元评价重点是“细心观察”,我们根据四个表现等级,举出相应的作品例子,让学生有例可循。通过对应等级指标在学生作品中去抽样是迅速找出例子的好方法,抽样的范围由学情和教学目标确定,并利用实物投影仪当堂展示抽样作品。如果本次写作学生作品主要表现集中在第三等级,那么可以从第三等级的作品中抽样,引导学生向第四等级升格。

新课标准强调了与他人的合作学习:“能与他人交流写作心得,互相评改作文,以分享感受,沟通见解。”学生自评等级后,教师组织学生互相评改、升格作文。教师先举出自己评注的例子,供学生参考,再要求学生互相作评注。学生根据学习表现等级,对同学的作品提出修改、升格的建议。学生是评改的主体,有疑问的时候,教师作出适当的引导。

将学习表现等级指标示例和学习表现等级指标示例评注举隅结合起来,学生更容易接受。

我们还建立学生写作成长记录袋,注重过程评价,通过多种方式去评价,发挥评价的诊断、反馈和激励的功能,增强学生的写作成功感。样表如下:

师生共同确定评价项目:周记(设立周记本,每月精选一篇进行评议)、口头作文(课前三分钟演讲稿,每学期一次)、名著读后感(每学期两篇)、堂上作文(每学期七次)、个人自编刊(自选作文编辑成刊)等。开学初将“写作成长记录袋”评价表印发给学生,师生、家长及时做好登记。评价中突出亮点,激励学生写作的积极性与主动性。学生全程参与,学会反思和判断自己的进步与努力,真正体现评价的主要目的:评价为促进学生的发展服务。

评价等级指标可参考以下样式:

“写作成长记录袋”项目评价等级指标

学生写作情况各有不同,成绩也会有波动,执行以上评价标准,必须根据学生写作学习的整体情况进行衡量,著眼学生的写作能力发展。

“写作成长记录袋”是由教师、家长、学生、自我多种评价主体共同参与的交互活动,打破了以往教师单一评价的垄断,也减轻了教师评价的负担。

更重要的是,“写作成长记录袋”能够及时收存学生有代表性的课内外作文和有价值的典型案例分析,特别是学生写作全过程的初稿、修改稿、升格稿、重写稿等。这些更能反映学生写作的实际情况和发展过程。

还可以定期开展交流评比活动,通过投影展示、口头公布、张贴上墙等方式,展示每个学生“写作成长记录袋”的成果,表扬他们的亮点、创意、进步等。通过交流、展示,激发学生收集、整理的兴趣,让学生不断品尝到成功的喜悦,增强他们写好作文的信心。教师推荐学生作品在正规的刊物投稿、发表,让学生的作品变成铅字,再将发表的作品收录入“写作成长记录袋”,这对学生来说更是莫大的激励。

总之,学教评一体化的过程中,写作教学能够立足学情、科学评价、致力助学和重视过程,优化作文教学就成为可能。