基于初中生跨文化理解素养现状的调查报告

北京中学 周 慧

一、研究设计

(一)核心概念

结合OECD、欧盟、美国、澳大利亚、苏格兰、新加坡等研究定义,本研究确定跨文化理解素养定义如下:基于世界文化和自身文化的认识,能尊重和欣赏不同的文化,感受文化间的差异,以自身文化为基础建立文化认同,学会积极地、负责任地参与文化互动,进行跨文化表达。

(二)研制调查问卷

基于文献分析,确定了跨文化理解素养的构成主要包括三个维度,即认知维度、情感维度和行为维度。美国亚利桑那州立大学Alvino E. Fantini 教授修订的跨文化交际能力评价工具ICC问卷(以下简称“ICC 问卷”)、OECD组织发布的PISA 全球胜任力问卷2017年样题(以下简称全球胜任力问卷)、美国罗德岛大学陈国民教授研发的跨文化理解力测试量表(Intercultural Awareness Instrument,以下简称“IAI量表”),通过多轮专家评定与修订制定了指标体系,包括了跨文化认知、跨文化情感、跨文化行为三个维度8 个指标:通过探索性因素分析,每一个维度题项的总体解释总方差达到41%以上;通过验证性因素分析,模型修正后RMSEA小于0.100,SRMR小于0.100,问卷拟合度良好,跨文化理解素养的总体系数为0.893,问卷整体信度较高,具有较高的一致性。

(三)确定调查对象

从华北地区、华东地区、华中地区、华南地区、西南地区抽取了13 所初中学校参与调查,其中华北地区中学4 所,华东地区中学2 所,华中地区中学2 所,华南地区中学2 所,西南地区中学3 所。其中学校类型的选择上,包含了示范中学、普通中学和农村中学,城市中学、乡镇/郊区中学和农村中学,学校班级的选择上包含了民族中学的少数民族班和汉族班,普通中学民族班和普通中学汉族班。共计发放和回收学生问卷600 份,剔除部分无效问卷,共计556名学生完成有效问卷,问卷有效率为92.7%。

二、调查结果与分析

(一)八年级学生跨文化理解素养的现状分析

数据分析显示,学生跨文化理解素养的总体水平参见表1,最小值为1.75,最大值为5.00,平均值为4.02,标准差为0.516。

表1 学生跨文化理解素养的描述性统计分析

结合学生跨文化理解素养的三个维度,具体简要分析如下。

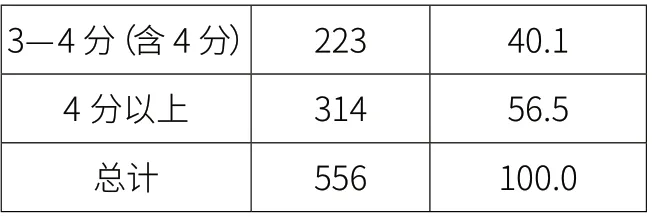

从学生跨文化理解素养得分分组情况来看,得分在4 分以上的学生占比56.5%,在3—4 分(含4 分)的学生占比40.1%,在2—3 分(含3 分)的学生占比2.9%,不到2 分(含2 分)的学生占比最少,仅为0.5%。整体来说,学生的跨文化理解素养水平较高,有超过半数以上的学生得分在4分以上,见表2。

表2 学生跨文化理解素养的分组占比分析

3—4 分(含4 分)223 40.1 4 分以上314 56.5总计556 100.0

第一,学生跨文化认知水平较高,得分在3 分以上的学生比例为86.1%,大部分学生初步掌握了良好的文化多样性知识和跨文化交流知识。在全球化社会中,基础教育为促进所有受教育者重构文化身份提供了有效保障。

第二,学生跨文化理解情感维度表现很好,平均值为4.36,得分在3 分以上的学生比例约为96%,绝大部分学生具备非常积极的跨文化情感倾向,这与OECD 的DeSeCo 计划对于素养的共同价值基础进行的论述是较为一致的,所有OECD 社会对于民主价值观和情感的实现程度非常看重。因此具有开阔的视野,具备全球意识,有利于避免先入为主的偏见,有利于克服民族中心主义、尊重文化间的差异,有利于促进民族和文化间的融合。

第三,学生跨文化理解素养的行为维度水平较高,平均值为4.10,得分在3 分以上的学生比例为94.5%,初步具备了跨文化判断、分析与表达能力。

(二)八年级学生跨文化理解素养的影响因素分析

基于对国内外跨文化能力影响因素研究成果的分析,结合初中生跨文化理解素养培养主体分析,确定以个体、家庭、学校三类因素进行影响因素分析,因学校影响因素为教育工作者关注的重点,故此简要汇报个体因素、家庭因素分析结果,重点分析学校这一影响因素对八年级学生跨文化理解素养培养的影响。

1.跨文化理解素养的影响因素之一:个体因素

处于不同地区(省份)和不同类型的地理位置(城市、乡镇/郊区、农村),对学生跨文化理解素养产生了影响。基于性别、民族、母语、个性特征、跨文化经历等分析可知:男生、女生的跨文化理解素养没有显著差异。学生的12 个性格特征中,有好奇心和容忍差异对学生跨文化理解素养的解释力达到显著性水平,其他10 个性格特征没有显著的解释力。有跨文化学习和生活经历、跨文化联络经历的学生,其跨文化认知素养显著高于没有相关经历的学生。

2.跨文化理解素养的影响因素之二:家庭因素

本研究中的学生跨文化理解素养的家庭因素,主要包括家长职业、家长学历、家长跨文化经历、家长对孩子跨文化联络的态度、家庭经济水平。父亲和母亲的职业类别不同,学生跨文化理解素养得分达到显著水平。父母学历、父母的跨文化经历、家庭经济水平、父母对孩子跨文化联络的态度,能解释学生跨文化理解素养4.9%的变化,解释力较弱,说明还有除这些家庭因素外的其他因素也能够解释学生跨文化理解素养水平。

3.跨文化理解素养的影响因素之三:学校因素(见表3)

表3 学校教育教学因素对学生跨文化理解素养的影响力回归模型摘要表

第一,不同类型学校(省/直辖市示范校、市/区级示范校、普通学校、农村学校)的学生在跨文化认知维度(F=15.821,p<.001)、跨文化行为维度(F=3.236,p=.024)和跨文化理解素养(F=5.731,p=.001)方面存在显著性差异,在跨文化情感维度方面不存在显著性差异。

第二,有外籍学生的学校,其学生跨文化认知素养显著高于无外籍生学校学生的水平(F=13.719,p<.001)。有少数民族学生的学校,其学生跨文化认知素养显著高于无少数民族学校学生的水平(F=6.429,p=.012)。

第三,从教育教学因素的视角,分别从学校活动组织、课程设置、教师素养三个因素入手,探究三者对学生跨文化理解素养的影响,研究使用多元线性回归进行探究。跨文化理解素养总体模型检验的结果显示,回归效果达到显著水平(F(3,547)=78.249,p<.001),具有统计上的意义;三个变量可以解释学生跨文化理解素养29.6%的变化。从回归摘要表看,学校跨文化活动组织(t=2.338,p=.020)、学校课程设置(t=9.680,p<.001)和教师素养(t=3.404,p=.001)对学生跨文化理解素养的解释力均达到显著性水平,即学校跨文化活动组织、课程设置和教师素养的得分越高,学生的跨文化理解素养得分越高;学校课程设置的标准化系数为0.397,解释力最强。

三、调查结论与建议

(一)八年级学生的跨文化理解素养较高,受到多因素影响

第一,八年级学生的跨文化理解素养整体水平较高。学生的跨文化认知表现较好,大部分初步具备了文化基础知识和跨文化交流知识;跨文化情感表现很好,绝大部分学生具备非常积极的跨文化情感素养;跨文化行为表现较好,大部分学生初步具备了跨文化行为素养。

第二,八年级学生跨文化理解素养受到个体、家庭、学校等多方因素影响,其中学校因素尤为值得关注。学校类型对学生的跨文化理解素养整体水平产生显著影响;生源结构多元化对学生跨文化理解素养有影响,有少数民族学生、外籍学生的学校,该校学生的跨文化认知水平更高;学校的跨文化活动组织、学校课程设置和教师素养对学生跨文化理解素养的解释力均达到显著性水平,学校跨文化活动组织、课程设置和教师素养的得分越高,学生的跨文化理解素养越高。

(二)促进初中生跨文化理解素养培养的建议

聚焦课程研究,推动初中生跨文化理解素养的培养。纵观国际上一些国家和地区的核心素养研制和学生核心素养培养整体研究模式,没有统一的发展模式,均体现了本土化特色。如芬兰、英国等国家采取的是将核心素养分解到不同学科,在素养与学科能力间建立对应关系,明确与之对应的课程内容;日本、韩国则是通过修订具体学科课程标准内容,使之包含核心素养思想,研制培养跨学科核心素养的配套资源,促进学科间的相互联系。北京教科院的褚宏启教授提出通过“开发课程体系、改进教学方法、提升教师素质、推动评价改革”四大策略来推进核心素养养成。北京师范大学辛涛教授认为根据国际课程改革的经验,我国的核心素养应融入各学科的课程标准。分析可知,立足学生核心素养的培养,以完善现有课程标准、拓展课程资源建设、丰富对教师教学指导建议、强化培养效果的评估,形成了核心素养培养的完整的课程实践系统。

基于本研究的个体、家庭、学校等多因素分析,初中学校开展跨文化理解素养培养,要高度重视学校课程设置。学校课程越关注学生全球意识和国际视野的培养,强调平等待人的重要性,对跨文化经验保持开放的态度,强调尊重文化的多样性,鼓励学生用外语进行沟通和交流,注重为学生提供来自不同国家或民族的人交流的机会,学生的跨文化理解素养越高。

(三)加强课程实践,促进学生跨文化理解素养的培养

课程是影响初中生跨文化理解素养的重要因素之一,以跨文化理解素养为代表的核心素养如何培养,充分发挥课程的育人功能,至关重要。义务教育阶段国家课程中的多个学科均关注学生跨文化理解素养的培养,建议以专题课程案例为载体,在教师培训、课程管理、课程资源供给、课程实施方式等方面加强实践探索,丰富学生跨文化理解素养培养策略。

一是邀请专家与教师共同设计、组织、实施课程案例,增加对教师课程研究意识与实践能力的专题培训和指导,能有效地融“课程理论+教法研究+学法指导”于一体,将研究资源最大化地作用于课程实践学校,尤其是课程研究意识和大课程观的建立,为教师参与课程改革、进行自主课程实践奠定了良好的研究基础。

二是加强学校课程层面的系统设计与管理,从课程、活动、育人平台和环境创设等多方面入手,通过学校为主体的统筹设计与管理,构建开放性、系统性的育人体系,增强统筹管理,营造良好的课程研究氛围。

三是在以往跨文化认知学习的基础上,结合专题课程内容,鼓励教师积极开展跨文化情感和跨文化行为素养方面的探索,指导学生进行多样化的学习方式探索,如在某种具体情境中不断尝试与探究、体悟与应用、合作与交流,有利于学生获得对事物的整体认识,促进跨文化理解素养的形成。

——基于FSO框架的分析