职业性别隔离的再生产与挑战:“货拉拉”女性货运司机的平台劳动研究*

陈 阳 刘睿睿

(1.中国人民大学 新闻与社会发展研究中心,北京 100872;2.浙江大学 社会学系,浙江 杭州 310058)

一、引言

货运工作历来被视为“男人的世界”,存在严重的职业性别隔离(gender-based occupational segregation),为女性进入这一男性主导的工作场域建构了结构性的障碍。这不仅表现为男性在货运行业过高的比例以及在资源获取等方面的优势[1],还体现在货运作为技术性、复杂性和风险性并存的劳动[2],也是男性塑造、实践和维系男性气质与性别秩序的场域[3],其严重的性别区隔有利于强化男性与逻辑、技术、力量、理智等特质的连结,反过来也固化了女性是娇弱的、情绪化的且无法胜任工作的刻板印象。女性不仅被贬抑为不够格的、不受欢迎的次等劳动力,自身也被霸权男性气质(hegemonic masculinity)主导的性别文化与传统性别角色期待之间的张力所拉扯,导致处于这两者交汇点的女性往往遭遇工作与家庭的冲突、性别化的身份认同、公然的性别歧视[4][5]等职业困境。

在这样的背景下,有学者将平台经济视为具有潜力的改善劳动力市场先前存在的性别隔离和不平等的技术解决方案[6]。以本文关注的同城货运平台“货拉拉”为例,数字劳动平台的组织方式至少在以下三个方面为松动职业壁垒提供了可能:其一,在劳动形态上,“货拉拉”定位在以“短途货运”为主的这一细分市场,司机基本无须在外过夜,因而相较于长途货运,女性更有可能实现家庭与工作的平衡;其二,在劳动工具上,短途货运的劳动工具以面包车和中小型货车为主,对技能的要求相对较低;其三,在组织方式上,平台的数字化招聘和算法管理模式采取了与传统劳动力市场不同的“去性别化”策略。

然而数据显示,女性货运司机在“货拉拉”平台上的占比仅为3.3%左右[7]。从纵向上来看,其与传统货运中女性占4.2%的比例相差无几[8];而从横向上来看,女性在货运平台上的占比显著低于同为重体力劳动和男性主导的外卖(13%)[9]、网约车(7.4%)[10]等平台。此外,货运平台可能还存在较为显著的性别工资差距。相关数据显示,在“货拉拉”平台的2万多名女性货运司机中,月收入超过5000元的仅占一成左右[10]。

为何职业性别隔离在新的平台组织方式下仍得到复制?女性货运司机面临着怎样的平台桎梏?她们又是如何理解和应对的?本文以同城货运平台“货拉拉”为个案,来深入考察女性货运司机的劳动过程及其平台工作体验,从而剖析职业性别隔离在平台上产生的运作机制以及女性货运司机的应对策略。

二、文献综述:将性别纳入平台劳动之中

职业性别隔离有两个组织原则:分离和等级。分离原则将工作分为两类,以区分“男人的工作”和“女人的工作”,且这种分离遵循等级原则,即男性所承担的工作才具有更高的社会价值,而女性劳动的价值往往被低估[11]。可见,对职业性别隔离现象的成因和运作需要放置在性别分工及其权力关系的脉络中才能理解[12]。

在马克思主义女性主义者眼中,当下的劳动性别分工(gender division of labor)早已脱离本初的满足生活需求的自然分工逻辑,而在父权制与资本主义制度的联盟下固化为基于性别角色的社会分工[13]。在这一分工体系中,家务劳动、养育照料等工作及责任被建构为女性的“天职”,这也意味着“以爱为名”的再生产劳动往往是无偿的、非公共的以及需要女性孜孜不倦地投入的[14]。对这一劳动价值的低估甚至无视,不仅维护了“男支配,女从属”的性别秩序,也是资本掩蔽更普遍的剥削的基石[15]。只有如此,资本对有偿劳动力源源不断的剥削(exploitation)和对无偿劳动力悄无声息的挪用(appropriation)才有可能[16]。

这一私人领域的家庭分工传导和复制到公共空间的劳动分工,也进一步加剧了女性在劳动力市场的从属地位。一方面,现代人力资本理论认为生育等任何非市场活动都可能影响劳动者技能培训的投入和劳动效率的产出,从而导致人力资本的贬值[17]。因而,在追求利益最大化的雇主面前,无论女性是否担负育儿抑或家庭照料等责任,都会被假想为需要承担生产劳动和再生产劳动的双重负担,从而被贬抑为次等且不稳定的劳动力,面临劳动参与、工作收入、职业地位、升迁发展等各个方面的限制[7]。另一方面,当女性处于劳动力市场的劣势地位,并呈现出与男性的劳动收入和职业发展的结构性差异时,男性与女性、工作与家庭、有酬和无酬的界限和阶序也会愈发根深蒂固,并导致“女性化”职业的贬值[18]。从职业分层的历史来看,一类职业是否被奉为高收入、高声望的,与这项工作所创造的社会价值无关,而关键在于劳动者的特征及其被精英所垄断的难易程度[19]。相比于“男性化”的职业,“女性化”的职业往往体现出低薪、边缘化、不稳定、非正规、职业发展空间支离破碎等特质[20]。更为讽刺的是,一项职业一旦涌入大量的女性,这项工作的薪酬和地位就会“自然”被降低和贬低,这在教育、销售、秘书等领域均有深刻的体现[21][22]。

职业性别隔离从制度上被鼓励,并被文化所庇护,导致女性在劳动力市场处于结构性脆弱的位置。在这样的背景下,平台能否改善抑或加剧职业性别隔离与不平等的状况是一个重要但尚未得到充分关注的议题。

当前平台劳动的研究多强调作为“虚拟管理者”出现的算法技术的颠覆性[23],并围绕算法控制及其对标准雇佣关系的侵蚀展开了充分的讨论。一些学者指出,劳动者正在经历平台的“双重价值剥削”[24]。具体来说,一方面,劳动者受到算法隐蔽精细的管理,在实质上几乎丧失了对劳动过程的控制权[25],且由于算法取代了传统的人力管理结构,这也使得平台能以形式上的“撤退”推动成本、风险和劳动力责任的外部化,从而实现对劳动力剩余价值最大程度的攫取[26];另一方面,平台通过对劳动者生产数据的无偿占有和加工利用,加速了算法的迭代优化[27],打造出愈加密不透风的数字牢笼[28],且这些数据资产也为平台建立对市场的垄断控制提供了基础,使其随着时间的推移能不断地对劳动者薪酬和工作条件施加下行压力,从而推动不稳定工作的范围、规模和影响持续扩大[29]。

然而,这些批评往往是从“去性别化”的角度进行讨论,针对平台工作的性别维度及其不平等的研究仍然很少[30]。值得注意的是,当纳入性别视角之后,现实的经验和情况往往更加复杂模糊,这也导致目前的讨论存有较为显著的悖论性认知张力。

例如,支持论者指出,平台可以充当“社会均衡器”,不仅为女性等弱势群体提供了更多的工作机会,不加偏颇的选拔程序与薪酬体系也构建出了更为平等的就业市场[31]。女性也的确更容易被平台宣称的灵活性与自主性所激励,这可能使她们能更好地探索家庭与工作的平衡[32],以及获得数字技能的提升和经济独立的可能[33]。研究者还发现,过往的批评往往来自缅怀工人阶级“黄金岁月”的北方国家,即批评平台对已建立的劳动制度及其社会保障体系施加了去正规化的力量;但在全球南方国家,有学者认为,在某些情况下,行业的平台化反而可能有益于以前缺乏保障的工人尤其是多聚集在非正规经济中的女性,并推动劳动关系正规化[34]。

然而,这些乐观的声音也备受质疑和挑战。例如,批判学者们强调,算法技术表面上的无差别、中立性和自动化掩饰了平台的性别逻辑,由于数据的收集、训练和标准设定都是以男性作为普适的、默认的对象,这使得算法模型的“出厂设置”就已经带入了性别差异和偏见[35]。而随着劳动过程的数字化,以效率和性能为导向的算法逻辑不仅会进一步固化性别不平等,而且由于算法的不透明性,人们对于性别偏见和歧视的运作也往往更难察觉[36]。不仅如此,对多个平台的调查数据也表明,性别工资差距仍然再现于平台经济中[37][38]。学者们发现,平台工作因其灵活性而备受赞誉,但这一特性却深刻地受到传统父权制的影响,诸多事实表明,绝大多数由女性承担的照料劳动分工并未因平台弹性的日程安排而有所动摇,女性仍受限于工作地点和时间而影响了其劳动选择和表现[39]。

如果说上述观点尚可能将平台“隐身”,显得平台劳动似乎只是“自然”承袭了传统性别不平等的种种问题,那么还有研究则着力凸显隐而不现的平台权力,揭露了平台的职业性别隔离是有意建构的产物。梁萌聚焦外卖业和家政业的性别隔离现象,揭示了平台是如何通过对劳动分工的固化、劳动过程的安排和职业认知的建构等种种机制来吸纳其理想工人的[40]。由于这样的性别化机制服务于平台的根本利益,新兴的数字劳动平台未必会打破普遍存在的结构性障碍,甚至为性别平等趋势带来了新的挑战。例如,有学者基于对食品配送平台的研究发现,女性被鼓励将家庭劳动的技巧带入工作场所,以促成平台巧取豪夺女性的双重劳动:有酬的生产劳动以及在情感上无偿的、自我剥削的劳动[41]。另有标榜专业精神作为组织战略的照护平台,其看似为女性提供了专业化的职业发展轨迹,在实质上却加深了对照护劳动本身的污名化和边缘化,建构了照护劳动只能与“科学”“技术”相捆绑才能提升议价权的逻辑,由此承袭并强化了职业内部的分化和分层[42]。这些讨论为我们展现了将性别纳入平台劳动研究的必要性和重要性,反过来也彰显了平台经济是如何为性别与劳动的交织互动注入了新的复杂性和动态性,为我们关注货运的职业性别隔离趋势开拓了新的学理空间。

过往对货运业及卡车司机的研究奠定了理解货运中的职业性别隔离问题的基础,为我们勾勒了货运的性别化劳动特征以及女性卡车司机等群体的主体经验。具体而言,货运劳动被贴上“奔波在路上”[2]、“车轮上的血汗工厂”[43]和“机器人劳动”[8]等标签,这种原子化、重体力、高流动性的过度工作(overwork)特质使货运这一职业被赋予强烈的男性气质。在这样的劳动规范和身体规训下,女性常常会在劳动过程中遭遇水平面向和垂直面向的职业性别隔离。水平隔离表现在,女性通常需要被迫在以事业为导向或以家庭为导向的路径间做出选择,这增加了女性的流失率,影响其职业生涯的延续;垂直隔离则意味着即便女性进入货运行业,也更容易被不成比例地隔离在以短途货运为主的更为低薪、更低地位的工作种类上[8]。马丹则更为聚焦货运中的女性身影,细致呈现了处于男性主导的劳动环境中的女性卡车司机如何遭遇和冲破性别污名、身份冲突、职业排斥的经验[44],也描摹了“以车为家”的“卡嫂”所承担的不可见的再生产劳动负担[45],这些细微的具身经验生动地彰显了货运业中的女性群体所面临的结构与能动的张力。然而,这些研究更多关注的是传统的劳动场景,相较而言,平台的灵活用工和数字劳动制度又使性别隔离和不平等的运作具有了新的隐蔽性,亟待更为充分的经验挖掘和学理分析。

综上,本研究基于权力视角,以“货拉拉”平台为研究个案,仔细审视性别与平台劳动的互动,这不仅有助于更好地把握职业性别隔离和性别不平等状况在平台社会语境下的动态发展,也有助于进一步思考如何将日益成为数字基础设施的平台纳入社会治理和性别平等的框架内。

三、研究方法

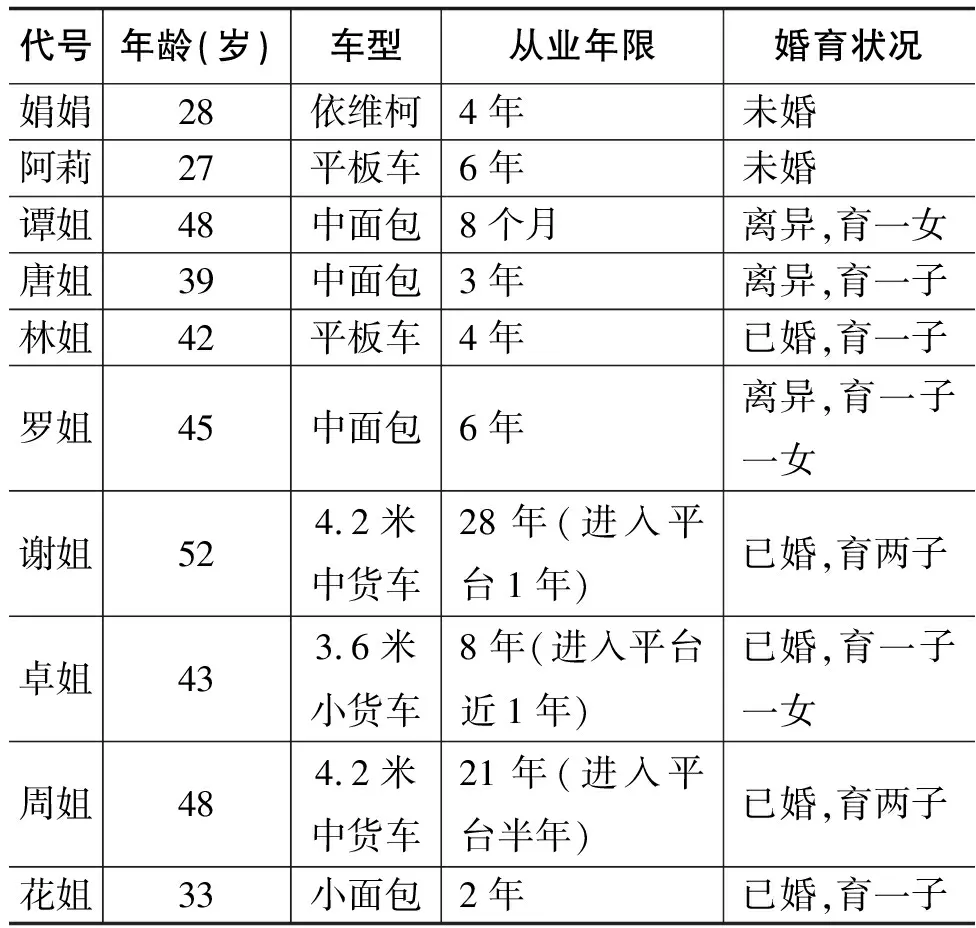

本文采用的研究方法主要是深度访谈法和参与式观察。在2022年1-2月、2023年1-2月、2023年7-8月这6个月的时间里,研究者在重庆、成都等地对10名女性货运司机进行了半结构化访谈。访谈时间1-4小时不等,访谈内容主要覆盖了女性货运司机过往的从业经历、对货运这一职业的选择考量和平台工作体验,以及货运劳动对自身性格、健康、收入、家庭生活、未来规划方面的影响等主题。在访谈对象的选择上,研究者尽可能依循了多样化的抽样原则,根据年龄、车型、从业年限、婚育状况等标准进行筛选,详细情况见表1。本文对受访对象进行了匿名处理。此外,为了更好地理解平台用工中性别所塑造的工作体验,研究者还补充了对18名“货拉拉”平台上的男性货运司机的访谈以作对照。

表1 受访女性货运司机基本信息

访谈之外,研究者还通过跟车的方式对女性货运司机进行了参与式观察。在这个过程中,研究者和女性货运司机一起抢单、装卸货物、与顾客沟通、吃饭、休息等,这有助于研究者更好地将她们的平台工作体验放置在实际情境中进行理解,由此了解和补充了诸多访谈所不能完全覆盖与展露的细节,诸如她们与货主、装卸工、仓库管理员、保安等群体的互动方式,以及她们的劳动实践和经验体悟等。此外,研究者还对货运司机的微信群进行了为期一年(2022年1月-2023年1月)的潜水式观察,这也有助于研究者了解女性货运司机在线上社群中的互动样态。

四、平台劳动与职业性别隔离的再生产

“货拉拉”平台上的劳动过程一般遵循以下流程。首先,货运司机在抢单成功后需要在一分钟内致电顾客,并询问货物情况、装卸货地址、道路是否限行、是否需要搬运等信息,经沟通后校准算法匹配结果。在匹配成功后,司机需要依循装卸顺序要求运送货物。此外,若顾客有搬运需求,司机则可依据平台的参考价进行协商议价;若没有搬运需求,司机则应该适当“搭把手”给予顾客帮助。接下来,研究者将深入女性货运司机的劳动过程,剖析平台职业性别隔离的运作机制。

(一)性别化的劳动身体规训

身体是展演和实践权力关系的符号系统。学者琼·阿克(Joan Acker)曾提出,组织内对于理想工人的设计依照了一个假想的“男性身体”,这导致男性身体往往作为建立工作规范和区分工作价值的基础[46]。在“货拉拉”平台上,研究者发现,这样一套以“健壮男性”为标准的身体想象、工作规范和劳动分工依然存在。

首先,在界面设计上,平台设定了统一的男性化司机头像,从而固化了货运这一“男人的工作”的职业认知形象。正如学者安德里亚·布莱根蒂(Andrea Brighenti)所强调的,影响符号的“可见性”(visibility)是媒介技术塑造权力关系的核心方式之一[47],谁被隐身而谁又被看见,不仅意味着身体的缺席或在场,更隐含和界定了主流与边缘的位置。由于女性货运司机也被冠以男性化的数字头像,因而几乎每位受访者都分享了当她们致电顾客时所感受到的对方的惊讶与诧异。

其次,平台将“搭把手”作为关键的绩效指标,建构和维系了男性化的工作场域。相比于长途货运,短途货运不仅装卸次数更多,而且难以保障每个劳动场景都能及时配备装卸工人。在这样的情况下,平台意欲统合货运司机、装卸工、搬运工等多重劳动角色,以此提升交易效率、维系平台市场。例如,在日常培训中,平台要求司机“在物品重量不超过50公斤的情况下,为客户主动装、卸、码、搬货等”[48],而在司机界面和评价系统中,“帮搬货”也赫然被列为了考核指标之一。

这些嵌入平台利益考量和权力规训的工作规范带来了至少两个层面的影响。其一,尽管“搭把手”“帮搬货”等高强度的体力劳动明显超出了货运这一本职工作的范围,但货运司机往往不得不在绩效考核的压力下服膺于平台的劳动规训。其二,限于客观的生理因素差异,这一工作规范对女性货运司机的不利影响更甚于男性,由此加剧了平台货运对女性的排斥。例如,女性货运司机往往需要放弃具有女性气质的身体装饰(化妆打扮),通过着装规范等印象管理来试图更好地证明自己的能力。以前“只穿裙子”的唐姐便完全改变了自己的穿衣风格。

现在我一律穿裤子,基本上没得裙子。以前不穿的(裤子)现在全拿来当工装,也不讲究那么多了,管他的,就是哪样方便哪样来。(唐姐)

此外,女性货运司机还可能被质疑无法提供“搭把手”服务而遭遇取消订单、差评或投诉,继而影响她们的抢单成功率。

女的天生力气小些。像给别个搬货啊,还有在车子上爬上爬下装货啊,他们会觉得这不是女娃儿该做的活路。(谭姐)

即使女性货运司机能够完成相应的装卸和搬运劳动,也往往会耗费更长的时间并承担更多的风险。研究者在见到花姐的第一面时,便注意到其手臂和腿上硬币大小的淤青,经询问才知道这是在“搭把手的时候挂上的彩”。林姐也讲到“刚开始做的那段时候,经常第二天肌肉酸痛得不得了,必须休息一天才行”。

最后,平台设立了“搬家小哥”这一用工制度,进一步将劳动分工和性别等级制度化。城市内的货运场景有较多一部分是服务于C端的搬家需求。针对这一需求,平台提供了两种搬家服务类型。一是非自营的“便捷搬家”服务,即司机和顾客参考平台提供的计费标准自主协商定价;二是平台自营的“无忧搬家”服务,计费方式以套餐形式呈现,费用有明确细致的计算标准,并配有平台认证和培训的“搬家小哥”。由于平台无法对前一服务类型的订单进行抽成,且因难以完全把控定价权也造成了诸多交易纷争,影响了平台声誉,因而平台将更多的补贴福利及营销力度倾向了自营的“无忧搬家”,即“搬家小哥”服务。

“搬家小哥”的招募要求只有两条:年龄18-45岁且无纹身。而受访的搬家工人表示,在完成实名认证和线上注册后,还需要进行线下的体能测试和培训,体能测试内容是完成一定数量的杠铃深蹲和弯举。虽然没有明确的性别限制,然而当研究者前往线下培训点咨询时,客服处却表示,女性不符合招聘要求,无法加入“搬家小哥”。

这种性别化的排斥直接或间接地影响了女性货运司机履约搬家订单的机会频率,压缩了其收入来源。罗姐的外甥同为“货拉拉”货运司机,在罗姐加入平台的一年前,她基本是坐在外甥的副驾驶座上和外甥一起“跑车、搬运”,愈发熟练的罗姐也就这样被带入了行。

我跟他一起做搬运,搞了一年,我(在2017年)就自己跑车了。那时候平台那个订单其实是跑不赢(干不完)的,单子一串串。我就想到,就算是面包车每单30元的起步价,我一天跑10单就300(元)。加上搬运价格更高,跑一单可能就是两三百(元)。这比打工划算多了,所以我也没多犹豫……以前搬运单我经常都在做,现在出了“搬家小哥”,基本没得搬运的订单做了。(罗姐)

不难发现,即便罗姐的搬运经验充足,但平台组织仍然预设女性无法胜任“男人的工作”,使其接单量和收入都受到了限制。平台不仅为女性进入获利更高的劳动种类设置了障碍,更为重要的是,这类性别化分工还为男性身体与女性身体设置了价值阶序,强化了本质主义的性别刻板印象,即男性身体是强健的、女性身体是脆弱的[49],只有男性身体才能完成货运工作,而女性身体则是不够格乃至不可见的。

可见,平台乍看之下展现了极强的数字包容性,为女性进入劳动力市场提供了更多的机会,然而,其仍通过性别化的劳动身体规训在组织制度和劳动实践中持续地灌输性别意识形态。值得注意的是,这种平台的性别化运作经由与顾客的连结互动,还会被愈加放大和稳固化。

(二)庇护性别偏见的工作环境

与传统服务组织不同的是,平台对于工人的管理往往是基于以算法为中心的远程控制,依赖对每笔交易复杂的数据收集和分析处理。因而,服务评级作为这一过程的关键输入板块,确保了顾客在事实上拥有评估服务质量、实施管理约束的机会,在不同程度上占据着相对于平台劳工的权力地位[50]。然而,有证据表明,顾客的评分可能反映了与服务质量无关的种族、性别或其他类型的歧视和偏见,进一步加剧了工人的潜在劣势[51]。研究者发现,这样的问题同样出现在货运平台,且由于“货拉拉”更大幅度地将顾客权力贯穿进任务匹配、劳动议价和绩效评估等多个环节,使得处于阶级与性别双重弱势地位的女性货运司机常常经历着劳动的不确定性和不公平感。

首先,在任务匹配上,由于货物的非标准化难题,供需两端常常需要通过进一步沟通来人为地“校准”算法匹配结果。这使得作为“非理想工人”的女性货运司机在匹配环节就难以规避顾客的性别偏见,时刻担忧“生意要黄”。

跑车接到的订单,无缘无故的因为我打电话听到是女司机就取消了的,这种事也是有的。有的(顾客)还听你说一下,给你个理由,说是觉得你力气太小了,想要一个男司机。有的(顾客)说都没说便把电话直接挂断。我们也承认,就说我也可以帮忙,帮你搭把手,还有推车,也不一定需要费好大个力气。但人家依然是毫不犹豫地取消,就说你抬不起你抬不起,直接预估了你抬不起。(唐姐)

这种性别偏见限制了女性货运司机在争取工作机会方面的表现,且还容易因“取消率”过高而影响其抢单成功率,进一步形成了生计空间愈发逼仄的恶性循环。更为矛盾的是,来自顾客的质疑也为女性货运司机构建了两难困境。若顺从质疑,则会固化性别差异和偏见;若坚持履约,则不得不包揽和担保转嫁过来的多重劳动乃至风险。谭姐就谈到了她的一次搬运经历。

那回拉一个麻将机,老板说还需要一个司机来帮他抬,问得不得行,不得行就要换个人。我说那就一起抬嘛。抬啊也不晓得是运气不好还是啷个,把麻将机下面那个片片弄脱一块。然后就只能赔撒。他是啷个说的,当初问了的,是你说的没问题,那就要负起责任。最后扯了半天,赔了400块钱。所以其后我也不想去跑(搬运单),宁愿跑其他小单子。(谭姐)

其次,在劳动议价上,阶级与性别的双重屈从地位影响了女性货运司机的薪酬谈判能力。相比于外卖、网约车等服务,货运的劳动场景往往更为复杂,临场问题多发多变。因而,货运司机和顾客通常会在两个环节中重新协商平台定价:一是对于明显超重、超长等具有风险的货运订单,货运司机往往会要求添加运费才愿意履约;二是对于较重以及东西较多的搬运订单,供需双方多会依据现场情况协商费用。然而,已有文献发现,性别不平等和歧视的内化使得男性和女性在薪资谈判倾向上存在显著的差异,女性会更倾向于先降低工资期望[52]。研究者也发现,女性货运司机更容易在议价上“吃亏”和“让步”。

当时那个搬运单谈的价格是150(元),结果去了他一屋子东西还没收拾完,没收好的话肯定要重新估价,他就说他们三个跟我一起搬,然后价格就还是150(元)。结果我搬了一个多两个小时了,他们还在楼上收拾,关键是并没得三个人一起搬,(顾客中)一个人在带小孩,一个人收拾,另外一个就只是把那些东西推到电梯口。这样肯定是划不来的,我就说要么你加价,我自己搬,要不然的话就把时间算上,再给点等时费。他们就说我搬得慢,还临时加价,不但要取消单子还要投诉我。那也真的是气到了,我说要不再付50块钱,两个小时50块钱并不贵噻,然后他说的是“我一分钱都不得给”。那时候也挺缺钱,想的就是万一硬收了这50块钱,他投诉我还要被封号两天,而且也会影响后面接单,最后就算了嘛,没得办法,(平台)用户至上。(花姐)

女性货运司机的劳动能力和价值不仅可能受到贬抑,且存有偏见和歧视的工作环境还会影响女性的自我评估,导致作为“劳动后备军”的女性货运司机更容易内化不平等对工资的挤压效应。而这不仅进一步拉大了性别工资差距,甚至可能反过来加剧了男性货运司机群体对被迫“逐底竞争”的女性的排斥。

我之前不是拉过一趟货,6米长的钢管,是有点长,爬坡的时候货都有点往后拽了。他们有个9米6的(车)想拉,但是货老板想要我们这种平板车拉,再加上又是老熟人,后头还是去拉了。那趟货我是谈的600块钱,开个把小时能挣600块钱我觉得很不错了啊。结果旁边那些司机就说我把市场行业弄乱了,说我一个女的啥子钱都想去挣,反正说的话还是挺难听的。(林姐)

最后,在绩效评估上,女性货运司机难以规避“女司机”标签下的性别偏见和能力贬低。有学者曾深入检视了性别与科技的紧密缠绕,并指出科技是性别化的(technology is gendered)[53]。作为在历史和文化上稳固建构和维系男性气质的工具,科技被强调由男性设计、受男性认同、被男性支配,男性气质也透过对科技的强烈兴趣和操作熟练度而被定义和展现[54]。而汽车作为典型的科技技术物(technological artifacts),奠基于男性气质与科技技能(technical skill)的操演与实践[55]。在这一意涵下,女性货运司机的车技易受到质疑,有时即便是顾客定位不准、平台导航失灵等方面的问题,顾客也容易将其归因至性别差异上。驾驶4米2中型货车的谢姐拥有近30年的驾龄,被周边赞为“女货车司机第一人”,但在加入跟算法和陌生的顾客打交道的平台后,对这一问题深有体会。

那天,因为那边在修路,转过去转过来找不到位置,(我)就给客户打电话,他可能也是因为接多了就凶了一顿,说这行是你能干的吗,然后就挂了。我就觉得很委屈,坐在车上我也不走了,我觉得我也不属于那种爱哭的哈,但当时就落泪了。(谢姐)

顾客的认知及评分可能含有性别偏见和歧视。然而面对这些问题,女性货运司机大多只能默默承受。多个受访者表示,平台“反馈完全没得用”“不分青红皂白”“偏袒顾客”,甚至“人工客服电话都打不通”。可见,在劳动者缺乏有效申诉机制的情况下,平台已在事实上打造了一个庇护权力不平等和性别不平等的工作环境,导致女性货运司机需要持续与工作不稳定、工资不平等以及对工作环境缺乏控制的局面做斗争。

(三)无保障的工作环境对女性劳动参与的限制

“货拉拉”平台将劳动者归类为“独立承包商”(independent contractors),平台始终以“交易撮合者”自居,其《网络货运服务协议》明确给出免责声明,称“产生任何形式的争议、纠纷、索赔、责任与货拉拉无关”,这实际上使得劳动者处于无保障的风险处境。据货运司机群体反馈,他们甚至无法享受“人身意外险”“货损险”等最基本的权益保障。这种风险处境更易被女性所感知,愈加强化其劳动的不安全感和不公平感。已有研究发现,女性往往会做出更高的风险判断。原因在于,作为社会中相对弱势的一方,女性更容易感知到风险的存在,而且由于性别意识形态制造了女性在风险管控时更为消极被动的处境,因而女性对于风险的接受程度也更低[55]。换言之,“货拉拉”平台利用法律漏洞规避了对货运司机的安全保障,一旦出事,一切后果只能由货运司机自己承担,相较男性货运司机,女性更容易感知到风险,这严重限制了女性货运司机对工作时间和地点的选择。

首先,在订单选择上,女性货运司机会更倾向于放弃运输风险更高的订单。而同样的问题在男性货运司机眼中,则是“风险高回报也高,价格给的起的话肯定要跑啊”,甚至有男性货运司机表示“不合规矩(指超载超长等)的事情你不干,业务直接少一半”。这样的对比在研究者进行参与式观察时尤为明显。例如,研究者在重庆所调研的地方有两个相隔五公里左右的市场,分别是建材市场和石材市场,前者以钢材、五金、板料等为主,后者多为陶瓷、玻璃、石料等。这两个市场是该片区货运司机聚集最为密集的区域,但石材市场却很少有女性货车司机“趴窝”。卓姐为研究者解答了疑惑。

刚开始跑车的时候也拉过,是拉的石头,就那种天然石,拿去做装修的那种。结果跑的时候那个石头就断了,天然石好像就是容易断些。然后我就给平台打电话,没得用,平台把那些责任撇得好干净。所以怎么避免啊,那就是一律不拉,只要是拉玻璃、瓷砖啊那些易碎的,我是一律不拉。(卓姐)

其次,在劳动时间上,女性货运司机的工作时间普遍更为规律,且极少选择夜间出车模式。由于城市对货车的交通管制以及存有不少对时效性要求更高的生鲜蔬果等物流需求,不少订单的劳动时间处于0-6点的凌晨时段,且这类订单往往收入更高、竞争更小、需求更稳定。然而,在研究者调研的10名女性货运司机中,没有人主动愿意在夜间接单。在她们看来,一方面,晚上跑车容易犯困也格外辛苦,发生安全事故的可能性也更高,因而出于对个体安全和身体健康的考虑不愿意承运;另一方面,由于平台风险防范机制的缺乏,女性货运司机尤为担心深夜情境下的诈骗、遇袭乃至性侵等问题,这也影响了她们对夜间订单的履约意愿。

晚上开的话你要考虑到你现在是没出事,一旦出事跟平台扯皮是很难的,是不会得到那种赔偿的。它总会有一条法律(规定),就是说不在理赔范围之内。(罗姐)

最后,在劳动空间上,由于女性货运司机的工作场所是以封闭的车厢为主,这也使得女性货运司机可能遭遇跟车过程中发生的性骚扰等问题。值得注意的是,性骚扰问题目前仍未得到平台方面的防范与治理。这是因为“货拉拉”平台主要的劳动场景是以拉货为主,有人跟车情况较少,因而司机或乘客的人身安全问题并不是制约平台发展的关键要素,平台也由此缺乏足够的动力对这些问题加以防范与治理。例如,平台的车载监控覆盖面仍较为有限,在研究者访谈的女性货运司机中,有4位没有安装监控设备,这为风险的生成打开了孔隙。虽然在受访者眼里,发生性骚扰情况的概率极小,但她们也表示或多或少有过不太愉快的经历,这会影响女性的不安全感和劳动积极性。

也遇得到有些言语啊动作轻佻的那种。我记得上次拉一个,唉,总感觉心里不舒服。说话也是越来越粗俗,人坐的也是越来越近,时不时还伸手来拍你一下子,这种就好恶心。(阿莉)

上回拉摩托,遇到一个酒鬼,反正就是喝了酒,年龄大一点,可能有个五六十岁了吧,看起来素质很低。因为我热天穿短裤也比较多,他就是以那种眼光,诶呀,反正看起来很猥琐。对,就是“猥琐”这两个字,我就很难受。然后(他)还一直在说话,我不想说话,我就说你再说话我就给你甩下去。我说你喝醉了你赶紧睡觉……不过一般来说,我这个车不得让人跟车。(唐姐)

可见,在货运平台上,风险的潜在性、不可预测性和彻底的无保障性加剧了工作环境的不安全性,使得女性货运司机往往只能采取自发规避的被动方式来加以应对,从而限制了其劳动参与的选择。

五、劳动韧性与对职业性别隔离的挑战

前文分析了制度性的隔离与文化性的隔离是如何在平台工作环境中交织呈现,为女性货运司机构建了多重困境和挑战。但研究者也发现,面对这些问题,女性货运司机的主体性也以更为复杂的方式在劳动实践中被动员和重塑,从而打开了挑战职业性别隔离的空间。

(一)重构“吃苦”的意义

无论是重体力、高强度的货运劳动本身,还是男性化的工作场域对女性的排斥与歧视,作为“职业性别少数”的女性货运司机无疑经历着来自身体与心灵的双重磨砺。但在她们的讲述中,研究者发现这些“苦”的记忆和日常经验常常与更为积极的道德含义相联系,这种“苦乐交织”的意义赋予极大程度地提升了她们的劳动韧性(resilience)[56]。

“苦”的积极意义首先来自一种“能吃苦”的自我肯定,这种吃苦的能力佐证了个人具备独立、上进、坚强的品性和意志。以备受婆媳矛盾困扰的花姐为例,其坦言选择出来从事货运这份职业是为了“争口气”。而这份职业中的“苦”也被花姐转化为证明自我能力和发展自我认同的必要基石。

刚开始做的时候是非常艰难的,那个时候真的很辛苦,我天天睡车上,然后天天在车上哭,想到真的造孽啊,为了三四十块钱还在外面流浪。但是我这个人就这点好,就是我的韧性很强,我是一直一直在坚持。有的时候我确实遇到那种搞不定的,那又如何?我既然在弄,那我就一定要尽自己最大努力,那实在不行呢,咱们再想办法或者请求别人帮忙,这是另外一回事。(花姐)

对“苦”的接受和忍耐还来自“苦”与“希望”的朴素的因果联系。受访的女性货运司机因为缺乏文化资本和社会资本,在劳动力市场常处于极为不利的位置。而货运这份较为高薪和自由的职业,也为她们获得更多的薪资收入、实现养家糊口和改变现状提供了可能。生完孩子一年后就在外拉货的周姐对此很有发言权,承担起“养家者”身份和责任的周姐凭借自己的能力已在城里买了两套房子,虽然遗憾自己错过了很多陪伴孩子的时光,但周姐认为这为孩子带来了更多的物质和精神财富。

那个时候经常就是左手拿馒头、右手抓方向盘,边跑边吃……我是绝对不能让我的下一代再走我那条路,所以说我那么拼命地盘他们。像我小孩也晓得我跑货车很辛苦,所以两个小孩也很听话。之前拉货还把我儿子带过去了的,还教他们开车嘛,我两个小孩都是我教的,在我货车上面学的。所以我小孩都晓得钱来之不易,每一分钱都是汗水换来的。(周姐)

“苦”不仅是一种内在的个人体验,同时“苦”的处境也能激发共情体验和社会认同。通过吃常人不能吃之苦,女性货运司机也撬动了获得劳动合法性、找回劳动尊严和价值的空间。

正如前文所述,在货运行业男性身体与女性身体是存有价值阶序的,被贬抑的、边缘化的女性货运司机往往通过身体上的“吃苦”才能获得劳动合法性的认可。这种观点在女性货运司机群体中普遍存在,例如强调“跑货车唯一要吃得苦”“男娃一般比女娃吃得苦些,所以女娃做这行要多吃苦才行”。

马丹针对女性货运司机的研究也发现,女性卡车司机通过“吃苦耐劳”的劳动赢得了经济独立,也收获了成就感与价值感[44]。“货拉拉”司机乐意向顾客展示自己“能吃苦”的一面,这不仅有助于获得社会认同、抵抗“艰辛下等”的消极工作意象,同时也有可能将顾客的许可和赞美置换为更高的评分、平台曝光率和排名,从而争取更多的工作机会。从这个角度来看,利用社会普遍存在的对女性的偏见(“女司机不如男司机”),女司机使顾客认可女性货运司机能吃苦、能干活,从而突破针对“职业性别少数”群体的刻板印象,争取重塑女性职业形象。

大家(顾客)看到说诶呀居然是个女司机,太能干了太牛了。我上次遇到一个老板娘,她欣赏我得不得了,说我太佩服你了,大部分男人都不一定做得消的事,你敢去做这个行业,一直给我举(大拇指)。(谢姐)

可以发现,作为“职业性别少数”群体,女性货运司机将自身的职业选择和工作经历缝合为一个“能吃苦”的话语叙事,通过对“苦乐交织”的经历、感受和言说,她们逐渐获取了更为积极的自我认同和社会认同,这为她们抵抗货运劳作中的多重困境提供了力量和韧劲。

(二)性别气质的灵活操演

在具体的实践中,研究者发现,女性货运司机除了通过吃苦来提升面对困难的韧性,还会通过灵活的性别气质操演来达成工作目的、化解劳动难题,以换取更多的关照和认可。正如过往对女性在男性主导的职业中的能动性研究所表明的那样[44][57],女性货运司机也并非全然地顺从并复制传统的霸权男性气质,而是将社会所建构之女性气质相融入,审时度势地在男性气质与女性气质的光谱上穿梭移动。

其实我告诉你啊,做这行你太柔柔弱弱了,就相当于把自己的底牌亮出来了,就是确实会被拿捏住。咱们又不是那种趾高气扬的人,我这个人很有“反差萌”的,我前面一开始还气势汹汹的,噼里啪啦说一堆,然后一了解情况,诶呀,这个人态度挺不错的,挺好的,然后马上就是去帮忙,不管给不给钱,没有钱我都会帮忙的,经常我会受到别人夸赞的。(娟娟)

娟娟的“反差萌”生动地体现了女性货运司机会在不同情境下灵活调整策略,操纵性别规则以获得优势地位。譬如在沟通方式上,处于易被歧视的工作环境中,女性货运司机会采用男性化的“直截了当”和“硬气”的沟通风格,而当合作达成后,又会通过女性化的沟通方式柔顺关系,拉近距离。

这种性别气质的灵活操演还体现在女性货运司机的劳动技能上。除了会遵守“搭把手”等男性化的劳动规范来实现生存并与男性竞争,女性货运司机还会调用细心、耐心、善于沟通等女性气质来取得差异化的竞争优势,这帮助女性货运司机积攒了客源。以收货款为例,在货运行业,有些交易需要当场清货、验货以及相应的沟通后才能收到现款,而这一“重任”货主更愿意交付于其信任的女性货运司机。

每次都给他把货数好,还要把钱也收回来。收好了如数拿给他。有些人不得拿给别个(人),有跑了的。我们听到一个把别个(人)的钱收起跑了,4万多块钱诶。况且我收钱不收假钞,我点数,我当着面把数量点好后,弄那个报纸密封好,密封好过后喊对方的那个货老板把他的名字写到那个封口处。写好过后我拿胶纸给它缠好。回来拿给他再喊他自己拆。所以他们货老板怎么不喊我嘛,他说你们女儿家心细些,况且做啥子事情,不那么毛炸毛炸的,他就认我。(谢姐)

此外,女性货运司机也能更自然地向他人寻求帮助。在跟车过程中,研究者发现女性货运司机会在微信群中询问同行路线问题、交通管制情况等,在遇到驾驶难题时请求他人挪车、寻求库管和装卸工的关照以减少候车及装卸时间等。这些女性气质的操演也能满足男性的优势感,甚至能够使其享受男性的主动帮助。卓姐被邀请加入线上社群的故事便能说明此种情况。

我换电瓶,不是打不着嘛,然后旁边那些男司机看到了,就主动跑过来问你有啥情况,帮我弄好了又喊我加了个群,说有啥问题以后直接在群头吼一声就是。(卓姐)

更值得注意的是,货运行业的平台化也意味着服务工作(service work)的性质开始渗入货运劳动中,并对蓝领工人的霸权男性气质构成了挑战[58]。例如,受访的男性货运司机常常愤懑于今夕之对比,强调过往给货运司机散烟散茶的行业规矩,而当下却只能“看别人的脸色”。这种鼓励顺从性的服务精神与男性工人阶级惯习相抵牾,相比之下,女性可能更擅长情感管理与关系维系。受访的女性货运司机普遍不排斥在力所能及的情况下帮助顾客,她们也更顺从地接受了平台的规训话语,认同助人也为助己。要言之,尽管女性货运司机需要展演阳刚来适应工作,但女性气质并没有被绝对摒弃和消除。

可见,女性并不是完全改变现有的性别化劳动规范,抑或完全把自己与男性气质同化才得以融入,而是可以在一定程度上发挥能动性,在不同情境下灵活调整策略、操演性别气质以获得优势地位。一方面,女性货运司机会磨练技术技能、遵守性别规范、展演阳刚来适应日常工作,以便获得劳动合法性,与行业中的男性劳动者竞争;另一方面,针对劳动实践中互动情境和互动对象的不同,女性货运司机也会利用自己“职业性别少数”的身份,审时度势地操演合宜的态度与举止来化解劳动难题,获取工作机会。这种多元的、流动的性别气质也为解构男性化/女性化的二元法则带来了可能。

(三)媒介赋权下的可见性

与沈原等人关于中国卡车司机的研究不同,本文的研究对象——“货拉拉”女性货运司机——依赖智能手机和平台获得工作机会。智能手机起初是她们获得工作机会必备的生产资料,当她们熟悉了智能手机的各项应用之后,虽然“货拉拉”平台通过符号、规训和制度将女性货运司机置于边缘化乃至不可见的位置,但伴随着短视频等网络媒介的兴起和对个人日常生活的渗透,女性货运司机能积极发挥和利用“职业性别少数”的身份,在网络空间获得更多的可见性,而这也极大程度地助益了女性货运司机积累客源,进而改善其自身的生存境遇。阿莉最开始在短视频平台上分享货运生活时,仅仅是抱着“万一有几个人来找我拉货”的想法,但拍摄视频近3年,阿莉的视频流量一直不差,目前已经拥有了20余万粉丝,也彻底改变了自己被动的平台劳动处境。

我做账号以后,现在多数是私单哈,粉丝找你他就比较照顾你撒,他喊你拉货的话,都是会提前把人给你安排好,大多数是不需要我们动手的。(阿莉)

正因为有“私单”的保障,阿莉也加大了投资力度,将自己最开始开的面包车升级为平板车,还将货源分给同为“货拉拉”司机的男友。用阿莉的话说,两个人仅凭很轻松的劳动状态,一个月也至少有三万元的保底收入。

此外,凭借着在网络上分享货运经验,女性货运司机也开拓了建立社群、相互帮助、形塑认同的空间。以娟娟的故事为例,娟娟曾在其视频账号中分享了一类“以租代购”的新型货运骗局,后有陷入同款骗局的货运司机发出评论和私信求助。笑称是“绑鸭子上架”的娟娟还是揽下了这桩麻烦事。

他当时是这样的,因为车子没拿下来,只是签了一个合同,然后骗子说退车可以,但要扣12000(元)的保险。这个司机很老实,在现场估计肯定就赔了,这钱肯定是拿不回来。然后当时嘛我也很聪明,我就偷偷用手机开了个直播,大概全场在线的话是900多个人吧。其实很多问题我是不专业的,但一遇到问题我就偷偷看屏幕,然后他们就给我出招。他们就会告诉我,像这种骗子公司他的软肋是什么,是怕金融,因为金融它上面有贷款。看了我就知道怎么处理了,我说你不退是吧,那我今天就打金融监管局,问为什么要批下来,然后这么才解决的争端。所以我今天嗓子都哑掉了,就是昨天跟骗子大声嘶吼,把这个嗓子都给哑掉了。(娟娟)

热心的娟娟也经常在线上社区里与大家交流,虽然生活忙碌,但娟娟还是表示:“有什么这个行业里面的困难,或者是遇到了什么瓶颈,都可以发一发,我看到了一般就还是会回。虽然是来自全国各地的,远水救不了近火,(但)我能帮多少就帮多少,然后再让大家知道一点点,这就是我力所能及的一些事情。”

可以发现,因其“职业性别少数”的符号身份,女性货运司机更容易在网络空间中获得可见性,这不仅为其摆脱平台桎梏提供了可能,还使其在网络赋权的加持下发挥互助精神,获取自我和社会的认同。

六、结论与讨论

平台经济所促发的劳动组织和工作场所的变化被认为在根本上重塑了工作世界,尽管相关讨论日益激烈,但目前仍然缺乏对此类数字劳动平台性别层面的充分关注。本文尝试进一步拓展此类研究,对“货拉拉”女性货运司机的平台劳动分析表明,虽然女性进入传统上由男性主导的职业可以被评估为一种积极的趋势,但平台并不见得已经打破了旧的藩篱,事实上,数字劳动平台以更为隐蔽的方式庇护和再生产了工作场所中的性别隔离和不平等问题。

平台并非完全客观中立的生产组织,通过性别化的劳动身体规训、庇护性别偏见的工作环境以及无保障的风险处境,平台仍然维系和再生产了劳动分工的性别区隔和性别等级制,从而实现其利益的最大化。这使得女性在争取工作机会和薪酬谈判等方面不仅处于劣势,也面临着更多的脆弱性和受剥削风险,加剧了她们工作的不安全感和不公平感,导致女性在货运这一职业取得成功的可能性和职业可持续性(career sustainability)都与男性存在显著差距。这些分析强调并揭示了劳动力的异质性构成以及性别在影响不稳定性(precarity)的分布和深化方面的作用。基于此,我们呼吁未来的政策设计能推动平台工作的权益保障日益完善,如扩大反歧视法规的适用范围,加大对女性平台劳动者的劳动保障与培训支持,并辅以对平台的监管以确保这些新的组织形式向善发展。

本文也关注了女性平台劳动者的韧性和力量,例如她们会通过重构“吃苦”的意义、灵活的性别气质操演以及利用媒介赋权等方式开拓抵抗和逃逸的空间。但值得注意的是,若从悲观的角度来看,这些抵抗可能也矛盾性地助长了女性货运司机的自我剥削和情感负累。例如,女性货运司机不仅仍需被迫与平台所维系的男性气质合作,还常常承担了大量因修复、维护和培养关系而产生的隐形成本和无酬的情感劳动,需要持续地与根深蒂固的性别偏见、男性互动(male socialibility)中独特的“污文化”等问题相抗争。这可能导致女性货运司机需要忍受与报酬不成比例的要求,以及情绪过度卷入所产生的倦怠和压力。这些问题表明,平台与工人的互动始终是镶嵌在更为广泛的制度情境、市场结构、社会文化规范的环境中的[59],性别不平等不仅可以被平台悄无声息地整合进弹性化的用工方式和加强市场逐底竞争的逻辑中,而且鉴于女性在传统劳动力市场的恶劣处境,收入相对丰厚、劳动相对自由的平台工作对于底层女性可以说是为数不多的、尚且不错的选择,因而平台能制造出劳动者对不稳定性的“同意”(consent)[60],导致女性可能更不易察觉平台的性别化运作及其隐形剥削。未来研究可以更为深入地探索造成女性劳动力对平台工作依赖性的驱动因素以及对工人组织和集体行动的影响。

过往研究发现,基于平台的高效即时匹配,打破了劳动力供需双方在时空上的阻隔,加剧了劳动者之间的竞争,加之信息透明化,导致了劳动力价格急剧下降,劳动者对平台的依附性增强,平台借此强化了对劳动者的控制[61]。本文的研究案例也发现,当劳动的部分甚至主要过程被呈现在平台上,抢单、分派工作、跑车路线、支付报酬、劳动评价等活动都依赖平台而实现。多位访谈对象指出,过去几年里工作机会越来越少、收入也相对降低,如果夫妻双方都是“货拉拉”司机,往往是男性转行寻求更高工作收入,女性则留在了“货拉拉”平台上。作为货运业的职业性别少数群体,较之男性,女性承受了更沉重的工作压力、更加不安全的工作环境和由此带来的更低的工作收入,这使得货运业既有的对女性的不利职业因素被保留和强化,提升女性在这一职业群体里的比例和地位依然会遇到诸多限制,平台的加入、平台经济的发展会帮助女性进入新的职业领域,却不一定会改善劳动力市场既定存在的性别隔离和不平等。

在重构性别平等的职业环境的过程中,平台或科技的作用很有限,当下提倡的“科技向善”口号究竟在多大程度上能够落到实处还需观察。平台与资本勾连,没有动力建立性别更公正、更多元的工作环境,相反,维系现有的职业性别隔离反而能令平台从中获益良多。平台为女性开启了新的就业机会,然而与传统劳动相比,平台劳动可能对女性更加不友好,由此产生了持续不断的女性抗争。在强大的平台—资本共同体面前,女性的抗争显得不稳定且脆弱,很难被固定化和常规化,所以,对于平台劳动里女性的抗争和成就,研究者需要保持清醒的认识。