彩陶艺术在教学引导中的创作思路转化

[摘 要]彩陶是华夏大地上成长起来的独特的、古老的艺术,反映了黄河、长江流域史前经济和手工艺术的发展历程,展现了华夏民族崇尚自然、坚定信仰、海纳百川的浪漫气质,是中国历史上跨越千年且不可再生的工艺文化遗产。从跨界合作的创作思路转化、数字技术创作思路转化及符合功能、审美需求的文创产品三个方面论述教学引导中的创作转化方法,探讨如何引导学生的创作方向,为当今彩陶文化的发展注入新的活力,为坚定文化自信、发展文旅产业提供学术支持。

[关键词]彩陶艺术;教学引导;创作转化

[中图分类号]J527 [文献标识码] A [文章编号] 2095-7556(2024)7-0088-03

本文文献著录格式:向瑾.彩陶艺术在教学引导中的创作思路转化[J].天工,2024(7):88-90.

基金项目:武汉轻工大学科研项目“基于分形理论的综合材料创作设计研究”(项目编号:2022RZ079)。

陶瓷艺术既是我国艺术与科学漫长发展史的缩影,也是文化藝术与社会生活的具体产物。华夏彩陶艺术是中国古代灿烂文化的重要组成部分,主要分布在黄河流域、长江流域以及我国的西南、西北等地区。“北方的仰韶文化、大汶口文化、龙山文化、马家窑文化、红山文化;南方的河姆渡文化、马家浜文化、良渚文化、大溪文化、屈家岭文化、石家河文化等陶器上出现的花纹、图案——鱼、鸟、蛙、猪、云、日、星、斧,以及多种多样的记事符号,均可看作汉字的起源与书画艺术的滥觞。这些原始的艺术创作与技术发明,特别是它们所反映出来的那种追求‘美的情感和智慧,也可看作是艺术与科学共同基础的象征,都成为人类文明取之不尽、用之不竭的源泉。”①

文化传承、美育、创作设计都要有根可循、有据可依。所以彩陶艺术的创作转化要先研究彩陶艺术历史,了解文化生境和文化内涵,熟悉纹样类型,然后才能有的放矢地形成相对系统的创作思路。再借助各种形式、媒介材料、表达方式,逐步完成创意设想。而华夏彩陶艺术作为新石器时期的民族工艺,其文化、艺术内涵可以通过艺术跨界合作、数字技术、文创产品,潜移默化地使人们了解彩陶艺术。

一、跨界合作的创作思路转化

教学中可以引导学生思考彩陶与公共艺术的融合,为城市空间增添独特的艺术氛围,丰富公共环境的视觉体验,同时促进了陶瓷艺术的传承与创新。公共艺术包含雕塑装置艺术、街头艺术、城市公共设施、艺术性地标及公共区域的室内外装饰等。将彩陶元素与雕塑装置艺术结合,在公共场所创作彩陶雕塑或装置艺术作品,使传统文化元素与城市空间环境相融合。这些作品可以成为城市地标,为市民和游客提供艺术欣赏和互动体验。

利用彩陶纹样在城市街头进行艺术创作。用彩陶图案装饰城市的墙壁、楼梯、地面等,可以为城市增添文化气氛。亦可以在公共建筑的室内外空间中融入彩陶装饰,营造出独特的氛围和风格。可以是大型壁画、装置作品,也可以是细致的彩陶文化符号,甚至是带有互动性的文化解读游戏,都可以打造具有民族文化特色的作品。或将彩陶艺术原始符号形成对应的标志,应用于城市家具设施,如长凳、雨棚、候车点等,为城市功能性建筑增添民族文化元素,不仅能够提升公共设施的美观性,还可以为市民提供休息的空间,让人们在休闲娱乐的同时潜移默化地增强民族文化认同感。彩陶文化能深刻影响人们的审美观念,使其成为城市的标志性文化景点。不仅可以提升城市的文化形象和知名度,也使得史前艺术品走出传统的展陈空间,与人们的日常生活紧密相连,为城市增添独特的艺术魅力。

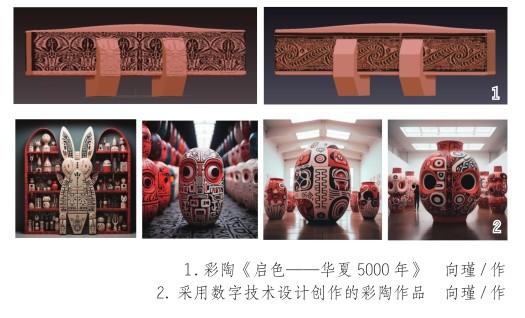

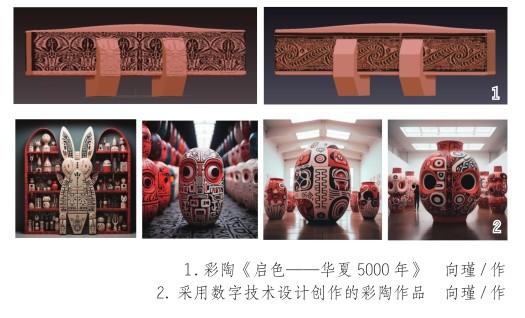

从文化探究、对话的角度,通过拓展文化的象征性,提取艺术文化符号,进行艺术作品创作。如笔者创作的《启色——华夏5000年》作品,从时间、空间、文化出发,将彩陶的标志性“彩”作为跨越时间、空间,链接古代文明和现代文明的通道,以中国传统建筑门闩的造型作为开启通道大门的钥匙,由此打开我们对华夏文明彩陶艺术的探索之旅(见图1)。“启色”亦同“起色”,象征对华夏彩陶文化探索的开启和文化创新的起步。而“彩”不仅是华夏彩陶艺术的彩色,更是华夏陶瓷艺术历史发展的见证,包含了中国各地窑系丰富演变的色彩工艺,更包含了青铜、漆器、金银器、玉器的色彩,是中国传统工艺文化的重要组成部分。各种色彩以门闩的造型呈现出来,亦使之成为打开探索中华文化之门的艺术符号,所以《启色——华夏5000年》的创作不会止于彩陶,而是开启探索中国工艺美术文化历史的系列作品。彩陶篇中纹样装饰的选择从新石器时期的农耕生活、神权信仰和文化审美出发,根据门闩依次开启的空间概念,考虑了文化发展的时间顺序和地域的空间差异,从半坡文化到半山文化再到大汶口文化,无论是色彩、纹样,还是造型、符号,都是具有中华文化标志的存在。作品采用悬空吊挂的展陈方式,将门闩置于展陈空间内,其与空间融合,使空间成为无形的门。围绕门闩周围的地面铺撒彩陶粉末或碎石子,在一边留下空白的脚印,无论观者从那个方向走来,都会不自觉地与彩陶门闩前留下的空白脚印“遇见”,这是华夏子孙与古人跨越时间、空间、文化的对话。

二、应用数字技术进行创作思路转化

教学中可以引导学生思考传统彩陶文化与当代艺术、技术的融合,拓展创作思路。一方面通过数字技术预判材料的融合效果,增加作品的多样性和个性化,同时提升制作工艺。另一方面可以从传统的历史文化中汲取灵感,将古代的图腾、神话、传说等元素进行重新组合和演绎,赋予作品更深层次的内涵和故事性,既保留传统文化内涵,又适应当代人的审美需求。

现代科技非常适合应用于陶瓷艺术创作。设计师将传统彩陶的图案、色彩和形式输入,利用图像识别技术进行重组,为设计师提供创意灵感和模拟效果,创造出独特的、融合了传统和现代元素的彩陶艺术品,使传统和现代元素在同一作品中完美融合(见图2)。

一是利用增强现实(AR)和虚拟现实(VR)技术,将彩陶文化带入数字世界,让观众在现实环境中欣赏虚拟的彩陶作品;二是可以结合数字艺术和投影技术,在彩陶作品上投影出不同的图像、动画或光影效果,为作品增加动态的元素和视觉效果,增强作品的艺术表现力;三是可以从游戏编程、装饰、内容、角色、故事性设定的角度将彩陶艺术文化融入现代生活,实现史前艺术的创作转化,让人们在虚拟世界中参与彩陶文化相关的互动体验;四是可以引入智能材料和传感技术,使彩陶作品具备交互性和反馈性能。通过在彩陶作品中嵌入感应器,让作品能够对环境变化或观者的互动做出反应,创造更具创意的艺术体验;五是可以利用人工智能教育工具,帮助传承彩陶文化。通过交互式学习,使人们了解彩陶的历史、技巧和文化意义,完成美育与文化传承。

三、符合功能、审美需求的文创产品

华夏彩陶艺术是华夏先民从农耕生活中发展起来的,为满足日常使用,不断改进工艺、注入民族文化内涵,形成了五千多年的彩陶文明。所以传承的根本仍然要融入生活,使之成为最贴近人们日常生活的艺术。而文创产品正是将文化元素与创意融合,具有艺术性、文化内涵和实用性的产品。

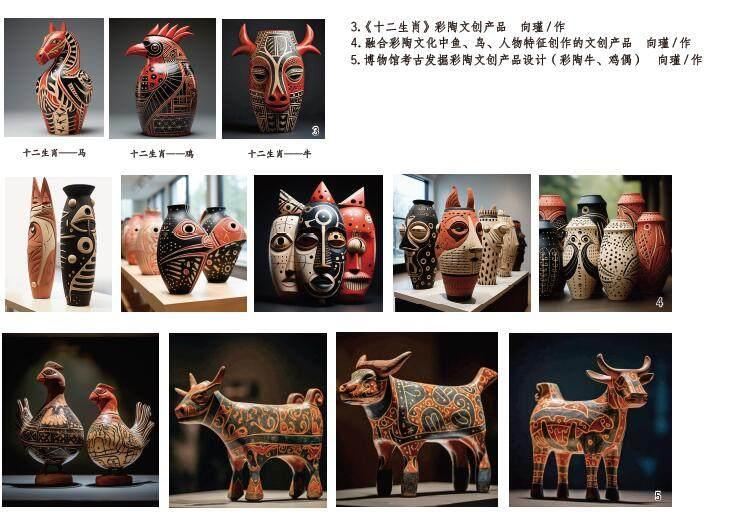

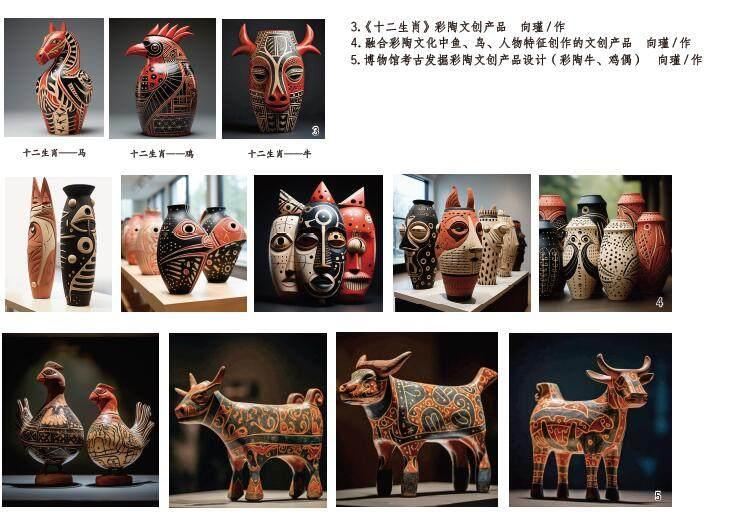

第一,在教学中引导学生在彩陶文创产品中融入传统文化元素,以一种创新的方式传承和演绎传统文化。这种融合能够使人们更好地感知、了解民族文化遗产,能够为人们提供良好的情感和审美享受。设计和制作过程强調文化符号的提取、纹样细节的可读性、产品的多样性以及个性表达,从而创造出具有独特价值的作品。人们可以通过选择、购买和使用文创产品来表达自己的个性和价值观。笔者的《十二生肖》文创设计从彩陶文化中提取了旋纹、几何纹、折线纹、树叶纹、动物纹、日月纹,应用传统的红、黑、白三色,通过纹样重组和造型变化,创作了依托现代时尚审美的不同类型的实用性产品,可满足罐、瓶、壶的基本功能,亦可作为家居摆设,提升了生活情调、品质(见图3)。

第二,彩陶文化依托文创产品能引发人们的情感共鸣。而彩陶艺术丰富的历史演变和人文底蕴也为文创产品提供了创意源泉。产品不仅仅是物质的实体,更是情感互动的载体。彩陶文化中使用频次最高、演变过程最丰富的代表性纹样是鱼和鸟。从黄河流域庙底沟时期写实鱼纹逐步几何化,到马口窑时期鱼、鸟纹的几何化结合,体现了华夏先祖对生命的探索,因此笔者也尝试围绕鱼、鸟纹样的文化内涵、演变和造型的结构、重构,融合人物特征,创作了一组家居摆设(见图4)。

第三,在特定环境如各个博物馆中,文创产品可以用作教育工具,助力美育,帮助人们了解彩陶艺术的文化、历史价值。通过文创产品互动扩展知识领域,增强对多元文化的理解。彩陶艺术文化是新石器时期的农耕文明下发展起来的,当时的人们已经开始饲养牛、鸡、狗等牲畜,在史前彩陶艺术的品类中,动物陶偶已经成为娱乐玩具。所以根据这个特征,笔者针对博物馆的特定环境,设计了考古发掘的文创产品,以史前动物陶偶,激发观者的参与性,使其在参观过程中加深对彩陶文化的认知,寓教于乐(见图5)。不同造型和纹样设计也代表了不同时期、不同类型的彩陶文化,亦可作为博物馆特有的彩陶手办文创产品元素。总体而言,从华夏彩陶艺术的研究体系出发,可以开发出系列文创产品,从而形成地方彩陶文化文创产业,助力乡村文创产业的发展,创造就业机会,同时丰富城市的文化生活。

四、结论

综上所述,彩陶艺术的创作转化研究旨在引导学生将传统文化与现代社会需求相融合,为彩陶文化注入新的生命力,推动华夏传统工艺在当代社会语境中的持续发展,助力文创产业的发展。同时引发思考,考古学者长期以来对华夏五千多年陶瓷文明研究做出了巨大贡献,通过考古发掘、类型学比较、历史学综述,梳理了非常丰富的学术研究内容。要想让大众熟知这些内容,还需要艺术的助力和推进,让躺在书本里的知识融入我们的生活,成为我们可以感知的艺术文明,从而切实实现文化传承。当下,艺术家、学者、高校学子正在朝着这个方向努力,希望从艺术学的角度解析华夏文明的内涵,再通过艺术创作和设计思维让华夏文明潜移默化地扎根到民众心里,让民众在感知彩陶文化博大、内敛和丰富的同时为民族文化的世界化推广打下坚实的基础。

注释:① 叶喆民:《中国陶瓷史》,生活·读书·新知三联书店,2013,第6页。