解构与重构:从写话到习作的有效路径

窦丽

摘要:在三年级的习作教学中,学生表达存在言语困境,教师教学缺少相应的内容体系。为了使得写话向习作顺利过渡,教师应该依据语文课程标准,遵循学生年龄特点。具体来说可以从四个方面展开研究:梳理教材,瞄准教材解构的起点;盘点课标,重构精准的写话方向;寻求策略,化解儿童表达的困境;研究评价,延长儿童表达的兴趣。

关键词:写话教学;习作教学;教学策略

三年级是习作的起步教学阶段,许多教师和学生都存在畏难情绪。究其原因,从写话到习作的过渡教学,从教学目标、写话内容、习作知识、表达评价都存在一定的脱节,导致教师怕教习作。学生不善于留心观察,不善于书面表达,不善于自由表达,不善于修改习作等,导致学生怕写习作。

实际上,从写话到习作是一个由说到写、由易到难、由句到段、由段到篇的习得过程。为了处理好其中的衔接,让孩子顺利过渡到习作并乐于表达,笔者根据语文课程标准,遵循低、中段学生特点,立足阅读教学,关注教材解构的研究起点,在重构中寻求连接写话与习作的路径。通过上述方法能够积累学生的表达经验,真正实现三年级起步习作困境的突围。

一、教材解构的起点

1.弥补教材编排的脱节

从教材编排来看,低段语文教学以识字、写字为主,注重培养听说能力。在教材中也会安排“做做写写”这样的写话练习,但是练习要求不高,且安排次数少,不仅没有呈现写话能力的逻辑,也没有呈现写话训练的体系。

进入三年级的语文学习后,教材要求学生能写“习作”,有看图作文、想象作文,有写人、写事、写物、写景等。这种跳跃式的习作要求让学生无法在短时间内适应。这种“脱节”的教学要求,给教师和学生都带来了一定的困擾。因此,教师可从写话课程内容上着手研究,并据此做相应调整和补充,弥补教材编写的“缺失”,打通二年级写话与三年级习作起步的壁垒,让孩子在表达上自然衔接。

2.构建学段教学的通道

学生在循序渐进的写话和习作的能力发展中,表达素养的建构需要拾级而上,螺旋上升。我们需要依据学生书面言语发展的逻辑,层层推进,增加学生习得语言的频率,提高对语言积累到运用的能力。因此,我们要构建形成体系的写话课程安排,构建学段教学的通道,解决面临的习作困境。

3.拓展语言运用的空间

从第一学段的写话过渡到第二、三学段的习作,课程标准对学生的习作兴趣、观察、习作题材以及内容形式、速度连同书写格式,都有相应的要求。为了将课程标准的要求落地,我们要实施基于语境的言语训练。关于如何将知识转化为素养,王荣生先生是这样说的:“语文教学的主要路径是语文实践”。因此,创生给学生进行言语运用的空间很有必要。

二、重构,定位写话训练的坐标

1.连通两学段目标

以《义务教育语文课程标准》(2011年版)为依据,盘点低、中年段“阅读”“口语交际”“写话”的课程目标。在横向比较中,我们发现,“阅读”的课程目标是希望孩子“喜欢读、学习读、学会读、大量读、课内到课外读”,“口语交际”的课程目标指向孩子“学说、能听、想说、会听、敢说、乐说、创造性地说”,“写话”的课程目标是希望孩子“想写、喜欢写、会写、创造性地写”。它们在目标的螺旋上升、梯度发展中指向学生的语文核心素养。

基于课标的分析对比,分析教材的设置与内容的安排,我们不难发现写话与习作的明显差异。首先,练笔数量差别大。每学年有16次课内习作,有一定的训练逻辑,而写话训练次数少,没有明确的训练体系。其次,表达要求差别大。习作不仅在内容训练上有明确要求,提出使用阅读中积累的具有新鲜感的词句,甚至提出了学习修改的要求。再次,标点使用有新增。在掌握运用原有句末点号的基础上,习作要求又增加了冒号、引号等新标点的运用。

通过上述分析,笔者认为在写话和习作之间缺少了一个桥接通道,我们应有意衔接写话和习作的教学目标,才能更好为过渡教学精准定位。

2.连通两学段教材

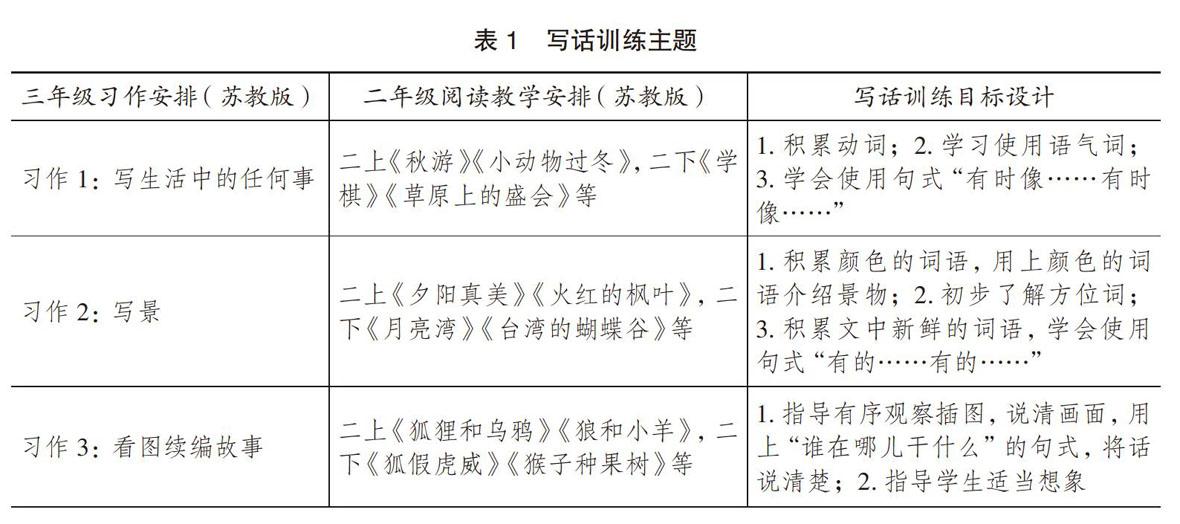

要实现写话和习作转型期的有效衔接,还需要打通低、中年段教材之间隔断,在建构中弥补教材之间的“断章”,扫清教学内容的“盲区”。在分析整合三年级的习作主题的基础上,笔者尝试在二年级阅读教学中渗透对应的同主题的写话训练,力求实现写话和习作同步跟进,同主题不同要求,“梯度”式建构。下面以三年级习作主题为依据,笔者设计了几个二年级下册的写话训练主题。(表1)

三、重构,化解儿童表达的困境

1.坚守积累与习得

儿童习作表达的言语困境之一是缺乏丰富的词汇,因此,践行课标中提出的“乐于运用阅读和生活中学到的词语”,就要从阅读开始。词是语言的最小单位,连词才能成句,运用词语是写话的起点。教材是学生学习语言最好的范本,阅读中必须引导学生关注常用的、生动的词语,在多维联系中感受词语的形象与感情色彩,并在不断的运用中加深理解,为儿童的表达奠定基础。因此关注典型词句,习得言语范式是常用的方法。仔细研读教材,我发现有很多结构相似的词语或者短语的表达,比如最常见的就是偏正短语AABB、AABC、ABB等。当然,文本中还有更多新鲜的词汇、有意思的语言等着孩子去触摸、积累。在此基础上,“用词写话”是训练表达最常用的一种方法,关注词语与词语之间的内在联系,训练中丰富学生的语言,为表达打下坚实的基础。

阅读是表达的基础,表达是阅读的深化,增加阅读量可以有效促积累和内化。针对低年级学生的学习规律及心理特点,随文拓展阅读是积累语言的有效策略之一。从课堂阅读教学中的一篇走出,在课外再走进这一类阅读,在大量联系对照中吸收更多新鲜的语言,能够很好地催化学生表达的丰富性,为更好的表达做好储备。

结合学生的年龄特点,我们可以让学生坚持吟诵童诗童谣、蒙学经典,阅读学生喜爱的童话、寓言,开展不同类型的阅读活动,不断激发学生的阅读兴趣,体验阅读乐趣。

3.夯实观察与迁移

观察是学生习作的重要因素,获取习作表达素材的重要途径。善于观察,能够有效积累生活中丰富的素材,为说话、写话提供保障。同时,观察也是发展观察能力、培养留心周围事物的兴趣、发展思维与语言的重要手段。

首先,我们应该细读插图,充分利用插图的资源进行观察与表达的训练。读图符合低段学生直观思维的特点,从写话到习作的过渡是学生从读图向阅读文字过渡的关键阶段,也是观察对象和词语之间建立联系的重要阶段。观察是有目的、有计划的知觉活动。基于低年级学生观察无目的、无顺序的现状,我们需要在一次次的训练中,注重学生“有序观察、关注细节、叙述图意”的方法建构。插图还是培养儿童想象力的很好载体。比如《狐假虎威》一文的最后一幅插图,描述了森林里大大小小的野兽看到狐狸后面跟着的老虎,吓得撒腿就跑的画面。于是我进行了这样的引导:小兔子看到神气活现的狐狸,会纳闷什么呢?狐狸看到大家撒腿就跑,会对老虎说些什么呢?看到百兽吓得撒腿就跑,老虎会想些什么呢?这些问题给了孩子思维的支点,也为下一步续写做了铺垫。

其次,我们可以从教材入手,在阅读教学中紧扣言语表达的范式,进行仿写、续写,逐步让学生规范、有条理地表达。教材的选文大多出自名家名篇,文质兼美,文本的用词造句就是值得仿写、续写的典范,同时还可以培植学生的言语思维。因此,要充分发挥其“范本”作用,在教学中可以适时让学生仿写、续写,有了“言语与结构的支架”,孩子的表达就会得心应手,也能在实践中建构相应的言语模型。比如《朱德的扁担》一课中对朱德挑粮的样子进行了描写,用上了“穿、戴、挑”三个连续的动词,这是教孩子学习准确使用动词的重要范例。在读中引导学生发现句式的特点,在“换词”中感受使用动词的准确,最后让学生在模仿中学以致用,感受使用动词可以再现情境。

低年级儿童往往不会选择材料,写话时教师应启发指导,提示他们将写话与留心的周围事物联系起来,从中挑选出自己感兴趣的、想写的、自己想象到的事物來写。因此,关注儿童的生活就是教师考虑的首要因素。教师可以在对话中充分挖掘生活素材,在引导表达中启发学生思维。

4创生写话体系

虽说低年级语文教材缺乏形成体系的写话安排,但一定要重视教材中的写话设计,捕捉到编者借教材传递的语言训练信号。比如苏教版二年级上册练习3安排的用给出的动词来“说说写写”,此板块设计的目的是希望学生达成动词的积累及运用,关注动词的生活表达。此内容不仅与本册教材《朱德的扁担》安排的课后练习设计形成呼应,同时也为中年段写清角色干什么埋下伏笔,还为阅读教学揣摩语言的表情达意、感情色彩等做了很好的铺垫。

基于这样的思路,我们立足教材,超越文本,创造性地使用教材,自主构建“用动词写话”“用ABB的词描写蔬菜”“看图编故事”“学会待客”“写秋景”等板块。在渗透中,也链接了三年级起步的习作表达内容。总而言之,我们应该打通壁垒,构建通道,立足儿童,在重构写话体系中关注学生的言语发展。

四、重构,评价延长写话的兴趣

评价,是为了发展。基于表达的有效评价可以促进学生语言的发展。为此,从儿童掌握语言规律的角度来看,我们必须建构多渠道、多形式、多维度的写话、习作的评价激励机制,让学生真正享受表达带来的快乐,这是实现从写话到习作有效衔接的关键一环。

新课标中关于“评价建议”方面提到:“写作的评价,应按照不同学段的目标要求,综合考察学生写作水平的发展状况。第一学段主要评价学生的写话兴趣;第二学段是习作的起始阶段,要鼓励学生大胆习作。”因此,我们在评价时应注意以下几个方面:第一,及时评价,开设“读佳作”时间,鼓励学生乐于分享,大声读出自己的表达;第二,过程评价,班级内开设“美文show”专栏,给孩子搭建展示写话的平台,充分肯定学生的点滴进步;第三,结果评价,班级编撰“优秀作品集或小报”,将成果进行物化展示,让每个孩子感受到成功表达的喜悦。当然,除了对写话评价方式的角度进行研究之外,我们还可以关注评价主体的多元性对写话带来的促进作用。

从写话训练指向习作表达,我们需要带领学生经历一个由浅入深、从易到难的学习过程,经历“一个词,一句话,一段话,一篇文”的循序渐进、螺旋式上升的成长过程。我们需要打破教材原有的格局,精准写话教学定位,实现学段的衔接。同时,我们还要超越常规写话教学的视域,重构写话体系,打造更为宽广的语文课程视界。

Deconstruction and Reconstruction:

An Effective Path from Writing Words to Writing Articles

Dou Li

(Nanjing Jianye Experimental Primary School, Nanjing 210019, China)

Abstract: In teaching Grade-Three students writing, there exist some problems such as students difficulty in speech expression and teachers lack of corresponding systems in teaching. To ensure the transition from writing words to writing articles, teachers should depend on Chinese curriculum criteria and follow the age characteristics of students. Concretely speaking, teachers may conduct research from four aspects: teasing out teaching materials to aim at the starting point of deconstruction; making an inventory of curriculum criteria to reconstruct the precise direction of writing words; seeking strategies to overcome childrens dilemma of expression; and studying evaluations to prolong their interest in expression.

Key words: writing-words teaching; writing-articles teaching; teaching strategy