产教深度融合下制定中职汽车运用与维修专业课程标准的若干思考——以“发动机电控”课程为例

福建理工学校 王 明

课程标准是保障教学质量的前提。授课教师通过课程标准把握课程作用,明确教学目标与教学内容。在国家提出产教融合教改思路的背景下,中职汽车运用与维修专业的课程标准的制定要符合产教融合的发展模式,明确课程性质、课程目标、课程内容以及课程要求等内容。

一、以产教融合为规划思路确定“发动机电控”课程性质

课程性质是课程标准的首要表述内容。产教融合下,课程性质主要包括课程的定位和任务。

(一)课程定位

课程定位是根据该课程在专业课程体系中的地位以及该课程在职业岗位中体现的作用确立的。汽车运用与维修专业的前期课程包括“汽车概论”“汽车机械基础”“汽车发动机构造与维修”“汽车底盘构造与维修”等。该专业的岗位面向客货汽车使用、维护、修理、检测以及维修接待等工作。据此,“发动机电控”课程被定位为汽车运用与维修专业的专业(技能)方向课,为后期的汽车诊断、检测等课程服务。

(二)课程任务

课程任务是课程性质的重要内容,主要体现课程的职责、工作。产教融合下,“发动机电控”课程的任务是培养学生具有汽车发动机电控系统结构、组成及工作原理的基础知识,具备检测发动机电控系统各传感器和执行器的能力;培养学生规范的操作技术和良好的职业素养;提高学生思想政治素质,培养学生爱国主义情怀,坚定学生理想信念,为学生今后解决生产实际问题和职业生涯的发展奠定基础。

二、以产教融合为指导思想,确定课程目标

课程目标是课程教授完后学生可以达到的预期标准。汽车售后体系和职业教育相互融通是实现产教融合的基础。确定汽车运用与维修专业课程目标要以企业需求为参考依据,同时坚持以立德树人为根本任务。为了更好地引导学生发展且满足产教融合的需要,建立“发动机电控”课程目标如表1和表2所示。

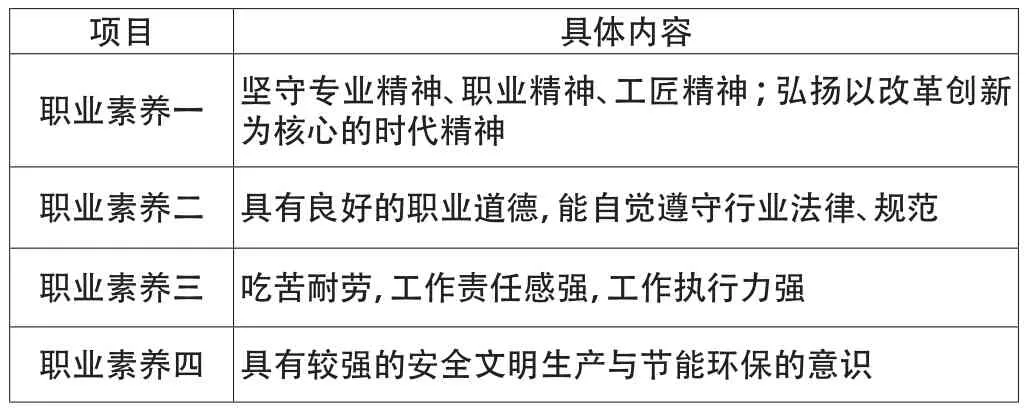

表1 学生应具备的职业素养

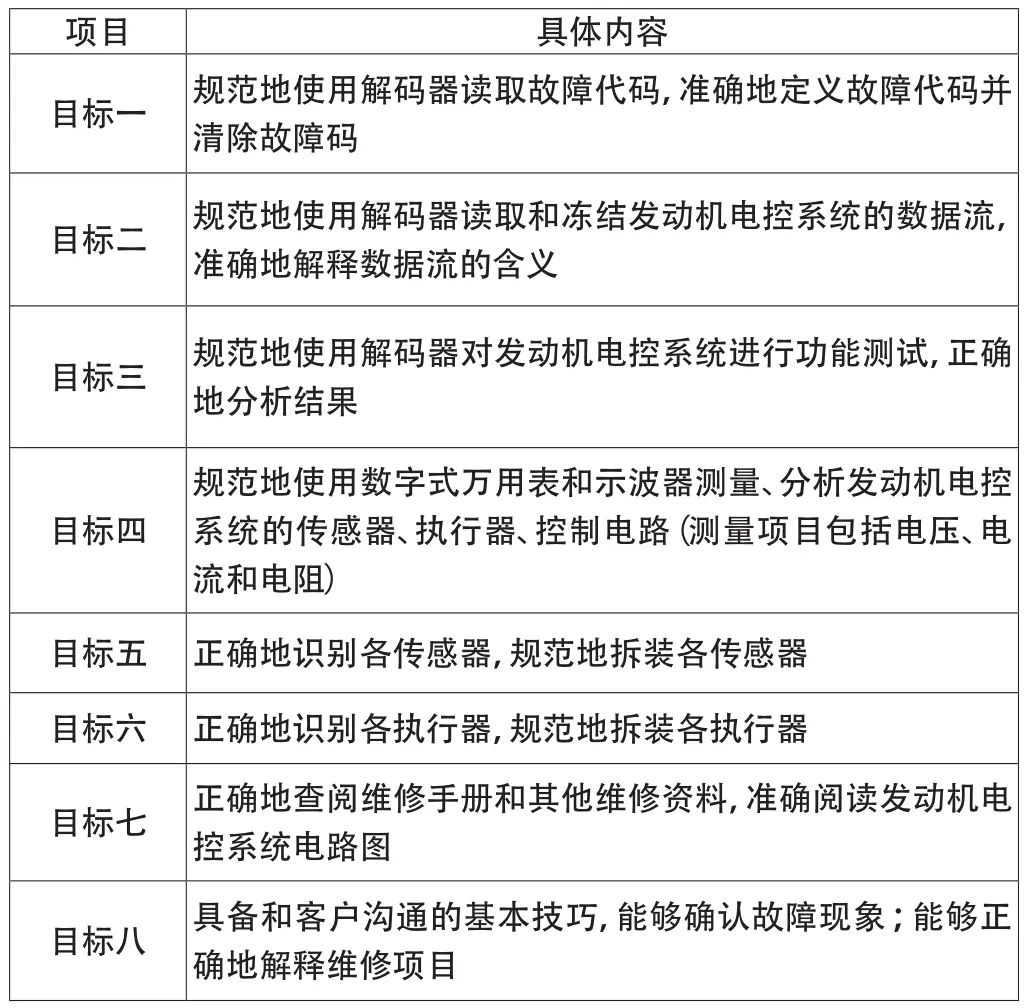

表2 学生应具备的课程知识和技能

三、以产教融合为参考理念编排课程教学内容

为了更好地达到汽车运用与维修专业人才培养目标,应将校企合作、产教融合的理念贯穿于课程设计思路中。课程设计主要包括课程内容选择依据和内容组合思路。

(一)课程内容选择依据

产教深度融合下,课程内容主要是依据企业岗位工作过程中的需要确定的,要遵循学生的认知规律,同时可以参考“1+X”证书制度中《汽车运用与维修(含智能新能源汽车)职业技能等级标准》的内容。“发动机电控”课程内容应依据汽修企业中的诊断技师、保养技师、维修技师等岗位职责要求,以及汽车相关职业资格考证标准和中职汽修专业学生的认知特点而确立。

同时,随着汽车发动机电控技术的不断升级,课程标准的制定要适当引入发动机电控新技术,创新教学内容。目前,市场上各品牌汽车或多或少配备了如“涡轮增压”“缸内直喷”等先进技术。《汽车运用与维修(含智能新能源汽车)职业技能等级标准》中也涉及“高压燃油喷射系统”“二次空气喷射系统”等汽车发动机电控新技术。综上考虑,“发动机电控”教学内容应与时俱进,可适当引入可变正时气门系统、高压燃油喷射系统(缸内直喷技术)、废气涡轮增压系统以及二次空气喷射系统等内容。

(二)课程内容组合思路

内容组合思路指导课程内容的编排,反映课程设计理念。以冷却系统中的“冷却液温度传感器的检测”为例,该内容按“结构认知→原理学习→故障设置(现象描述)→故障检测→故障排除”的过程编排内容。其中,结合企业的真实案例设置冷却液温度传感器的故障,运用其原理分析故障、排除故障;遵循由简到繁、由基础到运用的认知规律,整合、规划岗位工作任务所需要的知识、技能。

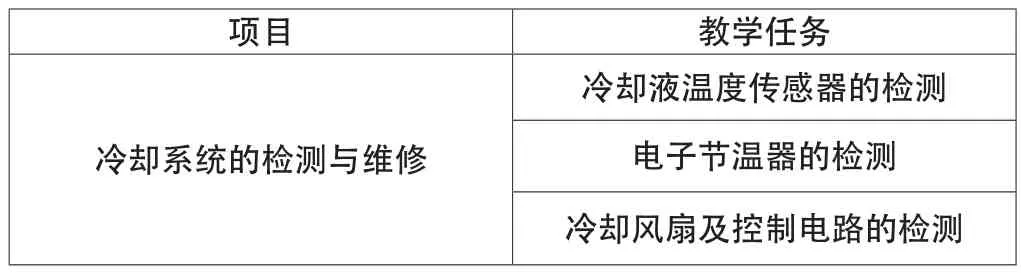

综上所述,“发动机电控”课程分为汽车故障诊断仪的使用、燃油供油系统检测维修、冷却系统的检测维修、点火系统检测与维修、排放净化控制的检测与维修等几部分,每个部分再细分为若干个学习任务。表3为“冷却系统的检测与维修”项目的学习任务列表。

表3 “冷却系统的检测与维修”项目的学习任务列表

四、以产教融合为思考主线确定课程要求

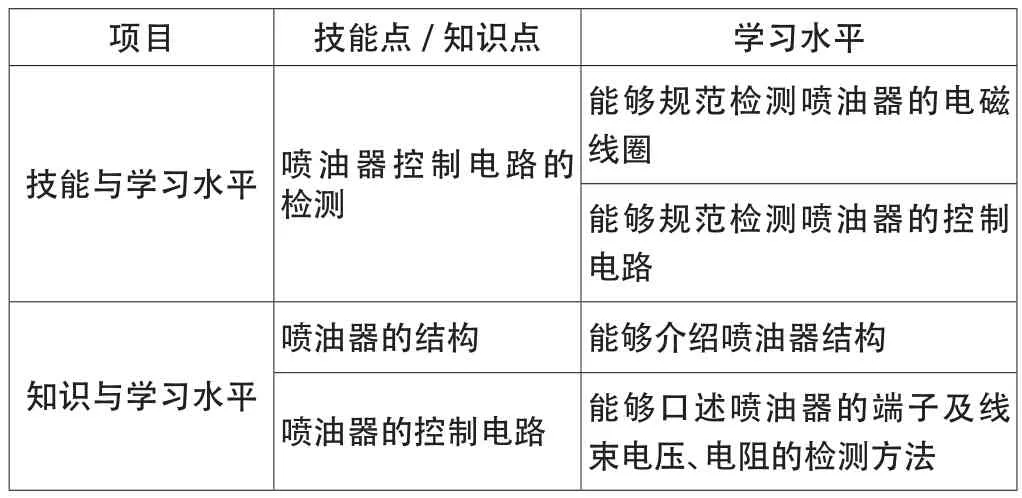

课程标准中的“课程内容与要求”部分,在教学过程中最具现实意义,是课程标准制定的主体内容,是课程是否落地的决定性因素。在产教深度融合下,为了将企业岗位能力的培养贯穿其中,“发动机电控”课程采取任务驱动模式。每个任务都源于企业真实的案例,每个任务按系统编入相应的学习项目中。学生在完成这个任务时,需要运用到相应的知识点与技能点。所以,课程标准要明确每个学习任务的“技能与学习水平”“知识与学习水平”。学习水平即为掌握知识点、技能点的程度。表4为“电动汽油泵控制电路的检测”任务的内容要求,该任务中,技能点即为“喷油器控制电路的检测”,知识点即为“喷油器的结构”“喷油器的控制电路”。

表4 “电动汽油泵控制电路的检测”任务的内容要求

五、以产教深度融合为推进思路提出课程建议

课程标准是课程教学过程中的指导性文件。为了有效达到产教融合的教学效果,“发动机电控”课程在教学实践中提出了以下建议。

(一)教学实施

1.“理实一体化”。在产教融合的思想指导下,“发动机电控”课程宜采用“理实一体化”教学模式。教学中,教师要运用适合学生认知规律的“做中学、做中教”方式,提高效率。根据产教深度融合的指导思想,发动机电控课程的教学应该加强校企紧密合作,让企业技术人员走进课堂,把学生带到企业,让学生真正在工作中去看、学、做。

2.分组教学,角色扮演。为实现与企业的无缝对接,在“发动机电控”课堂上,可以实行分组教学,组员扮演操作员、记录员、安全员以及发言员等角色,承担不同的职责,提高学生的责任意识,实现以学生为主体、教师为辅的教学效果。

(二)教学评价

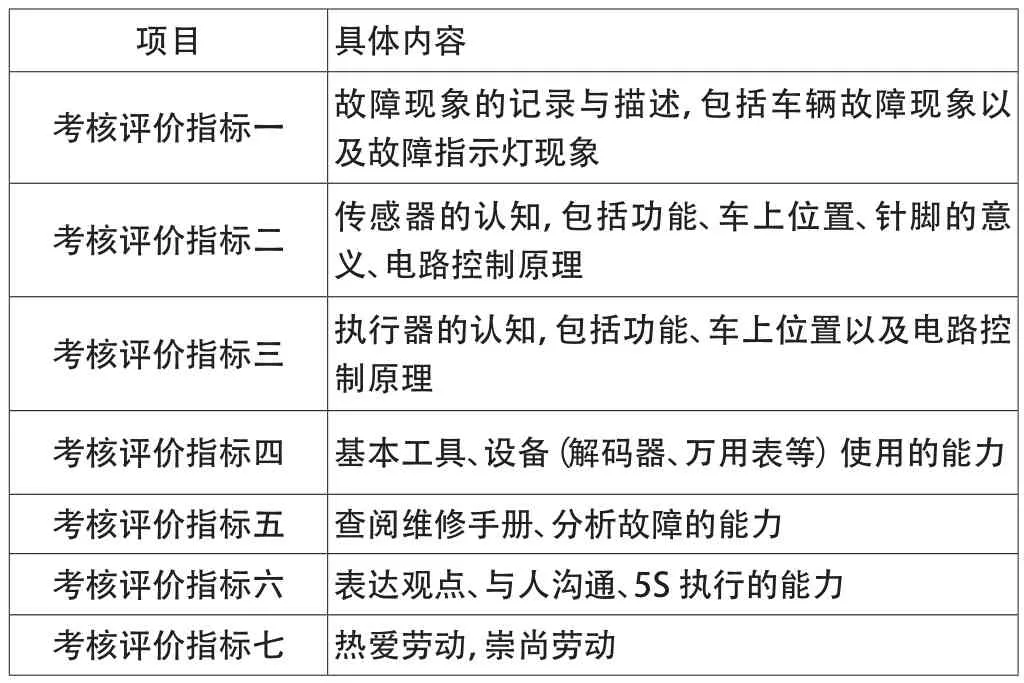

教学评价是课程教学的反馈环节。产教融合下,要重点评价学生职业能力培养的效果。“发动机电控”课程考核评价要体现“工具、设备使用的规范化”“诊断流程的标准化”“考核内容的系统化”,建立以“诊断技师岗位基本能力”为中心的多元化考核评价机制,强调过程考核。具体评价指标参照表5。

表5 具体评价指标

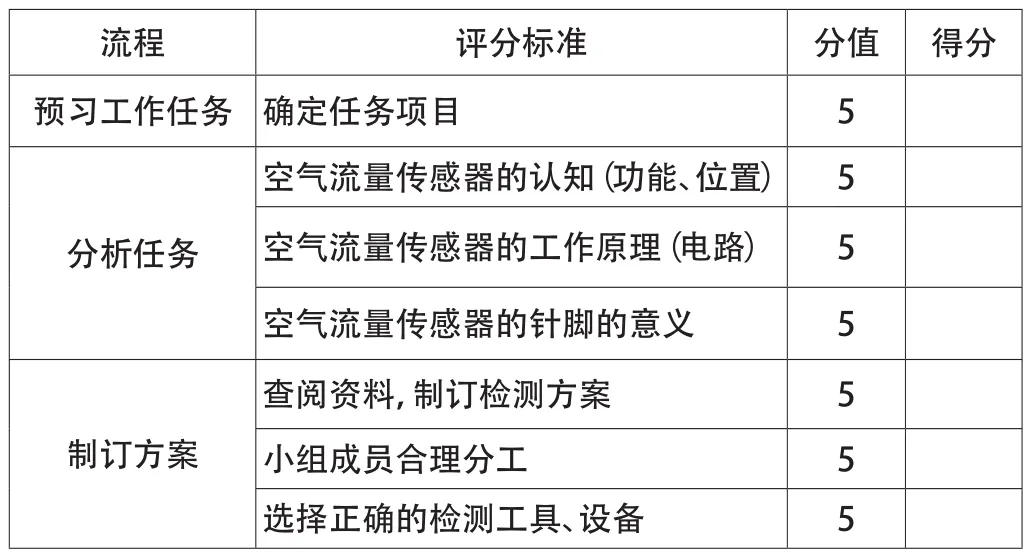

以“空气流量传感器的检测”为例,考核评价表如表6所示。

表6 “空气流量传感器的检测”考核评价表

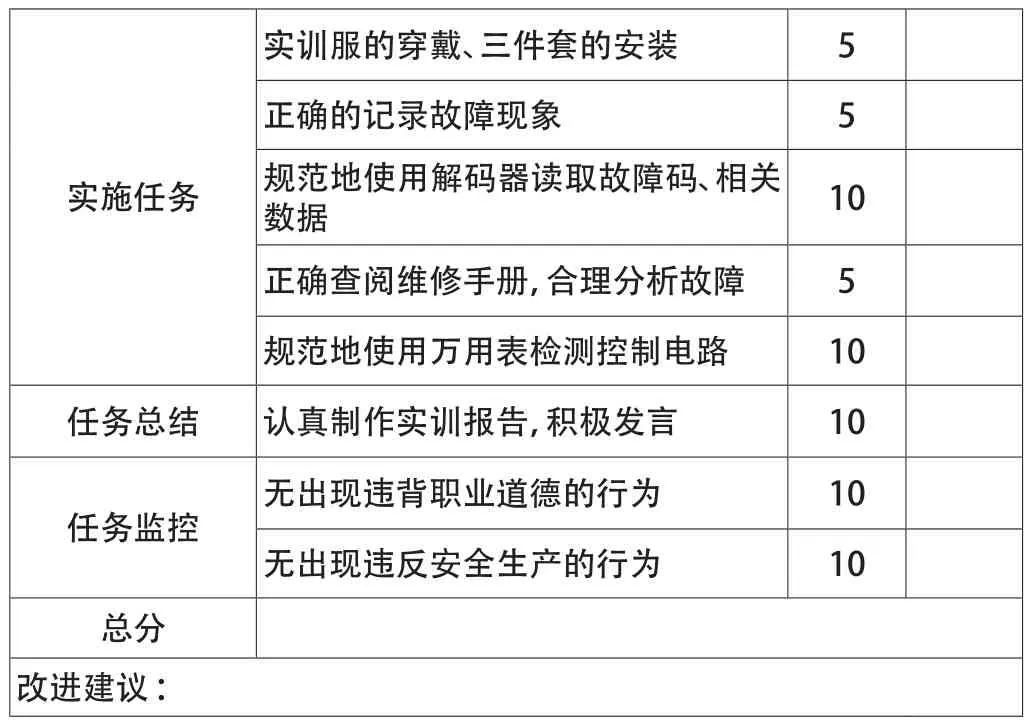

实训服的穿戴、三件套的安装 5正确的记录故障现象 5实施任务规范地使用解码器读取故障码、相关数据 10正确查阅维修手册,合理分析故障 5规范地使用万用表检测控制电路 10任务总结 认真制作实训报告,积极发言 10无出现违背职业道德的行为 10无出现违反安全生产的行为 10总分改进建议:任务监控

(三)教材编写与使用

教材质量的好坏直接影响课程标准的执行效果。“发动机电控”课程宜选用国家级规划教材。在提倡信息化教学背景下,教材应配有相应的视频资源,方便学生扫描二维码自行下载学习。同时,可根据课标、教材和企业案例,整合教学内容,设计教学活页。

(四)课程资源开发与利用

课程资源的有效利用能提高教学效果。产教融合下,“发动机电控”可根据企业真实案例,制作发动机电控系统部分项目检测的视频精品课程,同时形成具有企业真实案例的实训指导书。

六、结语

中职汽车运用与维修专业课程标准的制定,要紧扣产教融合的教改需求,持续跟踪汽车维修行业、企业的状况,使课程的教学内容、课程要求与汽车维修行业、企业的发展保持一致,培养适合现代汽车维修领域需求的应用型人才。

——依托《课程标准》的二轮复习策略