基于“学”为导向的有机化学课程教学模式探索*

张文会,林 冰,卓鱼周,刘雄伟,李亚楠

(贵州中医药大学药学院,贵州 贵阳 550025)

有机化学是化学学科中最活跃的四大基础化学之一,也是各类高校药学相关专业的重要基础课程。其中涉及的基本理论、方法是学生学好药物化学、药物合成、中药化学等专业课程的前提和支撑[1]。作为学生公认的“难啃”科目,与无机化学和物理化学等课程不同,有机化学内容庞杂、知识点零碎,系统性、连贯性及逻辑性均较差,从而出现学生难学,老师难教等现象。当前,为培养适应市场经济和社会发展需要的多元化、复合型人才,在“少而精,博而通”的教学理念引导下[2],各高校均在新增公共选修课,导致原本就不多的专业课学时进一步缩减,但根据教学大纲要求,专业课尤其是专业基础课的教学内容并没有减少[3]。在此背景下,学生专业基础课程的学习压力逐渐增大,从课堂反馈及考试成绩来看,有机化学下滑最明显。在课堂学时有限甚至可能会更少的情况下,如何完成教学任务并保证教学质量,这就要求高校教师要正确认识有机化学的教学现状,更新教学理念,并针对教学中存在的问题进行分析总结,扬长补短,完善教学体系,从而提高教学效果。本文首先对我国高校有机化学的教学现状进行简要分析,并结合实践以马氏规则及反马氏规则教学为例进行教学探索,以期为培养新时代急需的复合型药学相关专业应用型人才奠定坚实基础,同时为后续有机化学教学模式改革提供理论依据和可行性参考借鉴。

1 高校有机化学教学中存在的问题

1.1 课程内容陈旧,学生兴趣不足

兴趣是学习成功最好的老师,是智力活动的最大动力。教学实践也告诉我们,学习兴趣是学生顺利完成学习任务的心理前提。只有学生对内容产生兴趣,才能让他们主动去学,从而达到高质量教学的效果。目前,大部分有机化学教材中,知识结构体系及内容基本相同,均为化合物结构、命名、物理性质、化学性质、来源及制备等[4],其中命名和化学性质为学生需要重点掌握的内容。有机化学发展非常迅速,新方法及新理论不断涌现,但教材更新很慢,教学过程中如果教师不涉及与课程相关的最新科学前沿,就很难激发学生的学习兴趣,更难产生“教”与“学”的共鸣。

1.2 知识体系混乱,学生抓不住重点

有机化学一般以官能团划分每章节,共涉及近二十类官能团化合物的基础知识,而章节间使用的教学模式基本固定[5],为先介绍结构,然后是物理性质及化学性质等。因结构决定化学性质,就算是同类化合物由于取代基位置及反应条件不同都会得到不同的产物,而有机内容知识面太宽,体系较混乱,增加了学习难度。如烯烃的化学性质中,假如不讲清楚马氏规则及反马氏规则的实质,只要求学生强制性记忆,那么实际稍微变换反应原料,氢到底加到含氢较多还是少的双键碳上,学生就很容易混淆,抓不住重点,从而导致记不住,就算记住也不会应用等现象。

1.3 无知识结构梳理,学生思路不清晰

有机化学各类型反应复杂多变,课程知识点繁杂。而学生缺乏归纳总结和梳理的能力,教学过程中教师若不及时对重要知识点进行结构梳理,帮助学生理清学习思路,并找到主要关键点,则随着教学内容的增多,学生很容混淆,找不到各知识的内在联系,从而达不到举一反三的目的,甚至丧失对有机化学的学习兴趣。

1.4 不注重与药学联系,学生积极性不高

与学生学习的药物化学及药物制剂等其他课程相比,有机化学概念抽象、理论深奥、内容涉及面较广。但教学内容常局限于有机化学基础知识,与药学相关专业契合度不够,造成学生学习热情低,习惯于考前“死记硬背”,难以获得解决实际科学问题的能力。

2 以“学”为导向的有机化学课程教学模式探索

有机化学内容繁杂、理论分散,但是内容均为研究化合物的性质及结构,最终目标都是让学生掌握化合物的结构、熟悉其性质并理解反应历程。针对当前高校有机化学教学中存在的以上教学现状,以烯烃的化学性质中马上规则及反马氏规则教学为例对有机化学课程教学模式进行初步探索,以期为培养创新型、应用型药学人才提供参考借鉴。

2.1 设计课程引入,激发学生求知欲

2.1.1 通过熟悉事物,引导学生对碳碳双键产生学习兴趣课程导入能很好的激发学生的求知欲和好奇心,可通过提问、图片、文字等各种方式形象展示。讲解马氏规则知识点前以柠檬烯为课堂导入点,柠檬烯结构中含有两个碳碳双键,其存在于多种水果、蔬菜及香料中,特别是柑橘类果皮中含量最为丰富(图1)。柑橘类水果学生非常熟悉,但他们不知道其提取物柠檬烯属于烯烃类化合物,具有镇咳、祛痰、抑菌等药理活性,且对癌症也有一定的治疗和预防作用。因此,以柠檬烯为课程导入点,以引起学生的兴趣。有机化学中结构决定性质,性质反映结构,柠檬烯结构中有两个双键,双键到底有哪些化学性质,可发生什么样的反应,以这样的方式引起学生对双键的化学性质产生好奇进而引发学习兴趣。

图1 柠檬烯的来源及主要药理活性

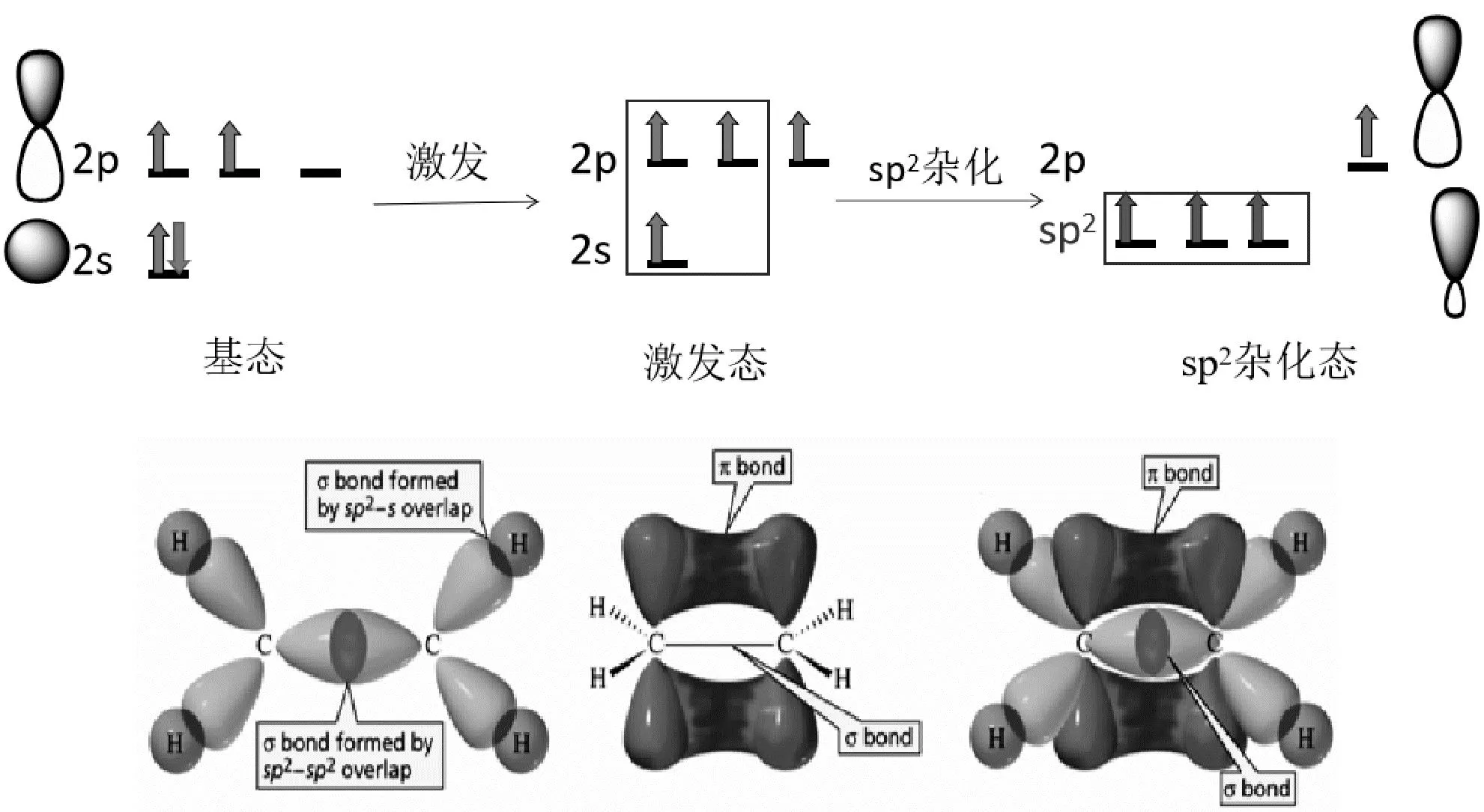

2.1.2 回顾知识,合理设计提问,启发学生思维

“结构决定性质,性质反映结构”贯穿有机化学学习的全程,因此在学习马氏规则之前,和学生一起回顾乙烯中碳碳双键的结构特点。如图2所示,碳原子为了成键需要先进行sp2杂化,形成三个能量相同的sp2杂化轨道,然后这三个sp2轨道分别与氢和碳原子“头碰头”形成σ键,而未参与杂化的p轨道以“肩并肩”形成π键,所以乙烯中的碳碳双键是由一个σ和π键构成,这里可通过提问的方式加强学生对前面知识的回顾及后续烯烃亲电加成反应机理的理解。一是提问学生,乙烯分子中的σ键和π键的性质是否一样?结合学生的回答引入由于两成键方式不同导致其化学性质不同。二是提问学生,形成σ键和π键哪个的电子云重叠程度更大?通过前期学习及PPT上乙烯成键分子轨道动画摸型,学生很容易回答出π电子云受核的约束力小,电子流动性大,易被极化等特点。而易极化是烯烃可以进行亲电加成反应的主要原因,从而引入这节课所学的重要知识点,烯经的亲电加成就是π键打开形成两个σ键的过程。通过回顾前期学过的分子杂化轨道理论,一方面带动学生的学习信心,另一方面启发学生思维,通过提问-回答-提问的方式,牢牢抓住学生注意力,引发学生思维,激发学生的学习热情。

图2 乙烯成键的分子轨道摸型

2.2 抓住反应实质,找到学习重点

烯烃化学性质中有一个很重要的Markovnikov规则(马氏规则),应用过程中到底是马氏加成还是反马氏加成学生经常张冠李戴。根本原因是他们对马氏规则的理解不够深刻,只是简单的记忆为氢加到双键上含氢较多的碳上导致的结果。

2.2.1 马氏规则及解释

不对称烯烃与卤化氢或不对称亲电试剂进行加成反应时,卤化氢中的H或试剂中正电性部分总是加到烯烃中含氢较多的双键碳上。即亲电加成反应具有区域选择性,利用此规则可正确预测许多反应的主产物。因此,通过实例让学生判断主产物以加深其对马氏规则稍微理解,同时也让他们感觉此反应很简单,以调动其积极性并对马氏规则的历程产生兴趣。

随后分两部份对马氏规则进行解释,图3中两个相互竞争的反应,反应物相同,不同的是中间体即碳正离子。此反应中生成碳正离子这一步为整个反应的决速步,因而碳正离子的稳定性成为决定本反应方向的关键。从诱导效应来看,甲基为斥电子基,碳正离子所连的甲基越多其正电荷越分散而越稳定,则中间体A比B稳定。从共轭效应分析,由于碳正离子中的碳为sp2杂化,成平面三角形,空轨道p垂直于平面,会与相邻碳上的C-Hσ键产生σ-p超共轭效应,使得C-Hσ键上的电子向p轨道流动,以使p轨道上正电荷的缺电子程度降低,正电荷所在的p轨道通过单键所连的C-Hσ键越多体系越稳定。因此,从共轭效应来看也是氢加到双键上含氢较多的碳上,因其形成的碳正离子正电荷更分散而稳定。

图3 丙烯与亲电试剂按马氏规则发生加成反应

2.2.2 反马氏规则及解释

给电子基团通过诱导效应使碳正离子的缺电性降低而使体系稳定,反过来如果为吸电子如-CF3(图4),由于诱导效应具有短程速减的特点,中间体B的碳正离子离-CF3比A远,因此受到-CF3的吸电子诱导作用相对小一些,所以中间体B比A稳定。此反应中H加到含氢少的双键碳原子上为主产物,结果与马氏规相反则叫反马氏规则。

图4 三氟乙烯与亲电试剂按反马氏规则发生加成反应

2.2.3 马氏规则与反马氏规则的统一性

不对称烯烃与不对称试剂发生亲电加成反应时,马氏规则与反马氏规则表面上看结果相反,但实质都是以双键碳电子云密度的相对高低或形成稳定的碳正离子为依据。加成反应的反向为生成稳定中间体为依据,与双键碳原子上氢原子数的多少没有必然联系,从而引出广义的马氏规则,即不对称试剂与不对称的烯烃发生亲电加成时,反应优先按照能生成稳定中间体的方向进行。

2.3 以反应机理为主线,梳理教学内容

无论是马氏规则还是反马氏规则的反应均属于离子型加成,反应过程中都会产生碳正离子,而生成主产物的方向取决于反应中最稳定的碳正离子。因此,这类型反应不需要死记硬背氢加到哪里,而是首先确定亲电试剂中亲电及亲核部分,然后亲电部分与双键结合,形成碳正离子,不对称烯烃会形成两种不同的碳正离子,其中生成最稳定的碳正离子即为主产物生成的方向。通过梳理反应机理(图5),让学生理清思路,抓住生成最稳定碳正离子中间体为主产物方向的关键点,以避免应用中分辨不清,易混淆等现象。

图5 烯烃与亲电试剂加成反应机理

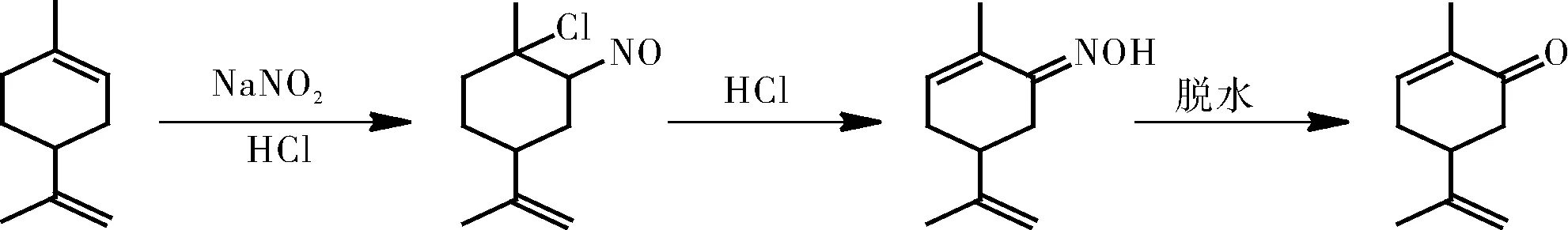

2.4 紧扣药学专业,拓展理论应用

课程中将马氏规则与药学专业相结合,让学生了解此反应与本专业的联系以引起重视。以柠檬烯为例,结构中有两个氢,均能发生烯烃的一般反应,也可通过控制条件只让其中一个双键反应。香芹酮在食品工业、化妆品及医药中应用很广[6-8],我们常用的牙膏、化妆品等均为其化工品。在医药领域,具有如镇痛、抗焦虑、抗惊厥等多种药理活性。工业上用柠檬烯制备香芹酮其中第一步就是亚硝基氯与柠檬烯环内双键加成(图6),产率可达80%。这里双键与亚硝酰氯(NO-Cl)加成生成1-氯-2-亚硝基化合物反应属于烯烃的亲电加成反应,提问他们这个反应是否为马氏加成,并要求他们写出其反应历程,以期多方面、多角度让学生对马氏规则及反马氏规则进行深刻理解和记忆。

图6 柠檬烯制备香芹酮的工业制法

2.5 开展思政教学,落实立德树人

课程思政建设是落实“立德树人”根本任务的重要举措,已成为高校教学改革的重要内容。有机化学各类官能团的反应虽然复杂繁多,但是都各自的核心特点,这就要求我们需要做到“通过现象看本质”。马氏规则的核心是中间体碳正离子的稳定性,强调不对称烯烃与不对称试剂发生亲电加成反应时,带正电的原子或基团加到含氢多的碳原子上,但其前提条件是烯经上连有给电子基团,若连接的是三氟甲基等吸电子基团,则加成产物与马氏规则刚好相反,表面上看是截然相反的,但从电子效应的角度来看实质都是以双键碳电子云密度的相对高低或形成稳定的碳正离子为依据。由此,要告诉学生无论工作或者生活中看待任何问题都不能只停留在表面,要抓住问题核心,养成透过现象看本质的习惯。此外,烯烃的亲电加成反应中只是变化了双键碳原子上的一个取代基,就可能打破常规,得到加成反向相反的产物,但其本质并没有变化,以此让学生明白,有机反应看似杂乱无章,但是只要抓住反应核心就不会出错。因此,课后需要经常对知识点进行整理,主动思考并深挖背后的规律,养成科学严谨的学习态度和精益求精的学习作风。

3 有机化学课程教学改革的成效

针对学生普遍反应的有机化学难、课堂枯燥、反应太多记不住等现象,以学生“学”为导向,利用马氏规则及反马氏规则内容为例对有机化学教学模式进行探索与实践(图7)。以生活中常见的柑橘类果皮引出柠檬烯,并通过其药理活性等与药学专业结合的方式导入课程,课堂反馈学生对此结构产生好奇,并对及双键及其化学性质产生学习动力。

图7 有机化学的现状及教学模式探索

结构决定性质,随后重点讲解对马氏规则及反应实质为氢加到含氢多的双键碳上由于给电子基团多其中间体碳正离子更稳定性,将碳正离子相邻的基团改为吸电子基团则引出反马氏规则,并再次通过中间体碳正离子稳定性讲解马氏规则与反马氏规则的统一性。通过课堂练习反馈,学生基本能抓住碳正离子中间体的稳定性是关键点,并能正确写出主产物。进一步,以烯烃亲电取代反应机理为主线,对马氏规则相关知识点进行梳理,帮学生理清思路,整理的过程中很多学生都能跟着思路找到反应本质。最后,再次回到柠檬烯双键,以其合成药理活性多样的香芹酮为例,对马氏规则的应用进行拓展,大大激发了学生的学习兴趣。

课程结束后通过调查发现,这样的教学设计深受学生喜爱,整个教学过程他们也很认真,课堂积极性很高。此外,通过学习通发放课后作业的成绩来看,绝大部分学生已完全掌握马氏规则的实质并能进行较好的应用。

4 结 语

新形势下,如何解决有限的课堂时间、课程内容及学生要求之间的矛盾是高效教师急需直面的问题。有机化合物内容众多,很多反应看似杂乱无章,但其反应机理其实有明显的规律可循。本论文根据有机化学课程特点及教学过程中学生反映的学习困难等问题,以“学”为导向,采用马氏规则及反马氏规则教学为例对有机化学课程教学模式进行探索。通过优化教学内容,激发学生学习兴趣,绝大部分学生能对加成反向进行正确判断并解释其反应历程。但是有机化学的教与学探索是一个漫长的过程,教师应与时俱进,根据学生兴趣及形势积极对教学内容及方法进行改进,以最大程度的提高教学质量。

——碳正离子的产生及稳定性比较